1-5 かげろふや野馬(のうま)の耳の動く度(たび)

陽炎(かげろう、かげろふ)=三春。子季語に「野馬(かげろふ・やば)・糸遊・遊糸・陽炎燃ゆ・陽焔・かげろひ・かぎろひ」。

陽炎や柴胡(さいこ)の糸の薄曇 芭蕉「猿蓑」

かげろふに寝ても動くや虎の耳 其角「其角発句集」

野馬(かげろふ)に子共あそばす狐哉 凡兆「猿蓑」

陽炎や名もしらぬ虫の白き飛(とぶ) 蕪村「蕪村句集」

かげろふや簣(あじか)に土をめづる人 蕪村「蕪村句集」

この二句目の「かげろふに寝ても動くや虎の耳」(其角)の「かげろふ」は、「かげろふ(陽炎)=三春」か「かげろふ(蜉蝣=初秋)・かげろふ(蜻蛉=三秋)」か、それとも、「陽炎と蜉蝣・蜻蛉」とが掛詞になっているのかと、いろいろと悩ましい、これまた「謎句」的な仕掛けのある句なのであろう。

この句には、「四睡図」という前書が付してあり、『其角発句集(坎窩久臧考訂)』では、「豊干禅師、寒山、拾得と虎との睡りたる図」との頭注(同書p180)がある。

其角が、どういう「四睡図」を見たのかは定かではないが、実は、其角の師匠の芭蕉にも、次のような「四睡図」を見ての即興句が遺されている。

月か花かとへど四睡の鼾(いびき)哉 ばせお (真蹟画賛、「奥羽の日記」)

この芭蕉の句は、「おくの細道」の「羽黒山」での、「羽黒山五十代の別当・天宥法印の『四睡図』の画賛」なのである。

芸阿弥(室町時代)「四睡図」(部分拡大図)(「ウィキペディア」)

長沢芦雪筆(18世紀)「四睡図」(部分図)(「ウィキペディア」)

菱川師宣(1701年)「四睡図」(部分図)(「ウィキペディア」)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E7%9D%A1%E5%9B%B3

其角の「かげろふに寝ても動くや虎の耳」の「虎の耳」は、芭蕉の「月か花かとへど四睡の鼾哉」の「四睡図」に描かれている「虎の耳」を背景にしているのかも知れない。と同時に、この其角の句は、同じく、芭蕉の、その『猿蓑』に収載されている「陽炎」の句の、「陽炎や柴胡(さいこ)の糸の薄曇」をも、その背景にしているように思われる。

この「柴胡(さいこ)の糸」というのは、薬草の「セリ科の植物のミシマサイコの漢名、和名=翁草」で、その糸ような繊細な「柴胡」を、「糸遊」の別名を有する「陽炎」と「見立て」の句なのである。

そして、其角は、芭蕉の、その「糸ような繊細な『柴胡』=「陽炎」という「見立て」を、「かげろふ」=「陽炎」=「薬草の糸のような柴胡」(芭蕉)=「蜉蝣(透明な羽の薄翅蜉蝣・薄羽蜉蝣・蚊蜻蛉)」(其角)と「見立て替え」して、「蕉風俳諧・正風俳諧」(『猿蓑』の景情融合・姿情兼備の俳風)から「洒落風俳諧」(しゃれ・奇抜・機知を主とする俳風)への脱皮を意図しているような雰囲気なのである。

(『猿蓑』の「陽炎」の句)

陽炎や/取つきかぬる雪の上 荷兮(かけい)

かげろふや/土もこなさぬあらおこし 百歳

かげろふや/ほろほろ落る岸の砂 土芳

いとゆふのいとあそぶ也虚木立(からきだて) 伊賀 氷固(ひょうこ)

野馬(かげろふ)に子共あそばす狐哉 凡兆

かげろふや/柴胡の糸の薄曇 芭蕉

(「洒落風」其角俳諧)

かげろふに寝ても動くや虎の耳 其角「其角発句集」

かげろふや野馬(のうま)の耳の動く度 抱一『屠龍之技』

1-5 かげろふや野馬(のうま)の耳の動く度(たび)

句意=「陽炎(かげろう)」が立つ野辺に、「かげろう(野馬)」の異名をもつ「野馬(のうま・やば)」が「四睡図」の虎のように寝入っていて、その耳に「かげろう(蜉蝣)」が止まるのか、時折、耳を動かしている。

(参考)英一蝶の「風流四睡図」周辺

「風流四睡 英一蝶」(「ウィキメディア・コモンズ、フリーメディアリポジトリ」)

其角の畏友「英一蝶」は、「四睡図」の「豊干禅師」=「花魁(おいらん)」、「寒山・拾得」=「二人の禿(かむろ)」、「虎」=「猫」に「見立て替え」して、「風流四睡図」を描いている。其角が、この「風流四睡図」に画賛をすれば、次のような句になる。

かげろふに寝ても動くや猫の耳

1-6 ゆめに見し梅や障子の影ぼうし

季語=梅(初春)。「影ぼうし」=影法師=光をさえぎったため、地上や障子、壁などにその人の形が黒く映ったもの。かげぼう。かげぼし。かげんぼし。※七十一番職人歌合(1500頃か)六三番「影法師見苦しければ辻相撲月をうしろになしてねるかな」(『精選版 日本国語大辞典』)

この句もまた、抱一が金科玉条としている「江戸座俳諧」宗匠の元締ともいうべき、「宝井其角」(「竹下侃憲(たけした ただのり)」、別号=「螺舎(らしゃ)」「狂雷堂(きょうらいだう)」「晋子(しんし)」「宝普斎(ほうしんさい」)の、次のような、世に知られている「其角句」が、その念頭(「季語・俳語・語句」など)にあっての一句ということになろう。

貞享四年(一六八七)、其角二十七歳、母の死にあっての服忌中の句に、

たのみなき夢のみ見けるに

うたたねのゆめに見えたる鰹かな 其角「続虚栗」「五元集」

初七ノ夜いねかねたりしに

夢に来る母をかへすか時鳥 其角「続虚栗」「五元集」

元禄三年(一六九〇)、其角三十歳の六月十六日の句に、

怖(ヲソロシキ)夢を見て

切られたる夢は誠か蚤の跡 其角「花摘」

いきげさにずてんど うちはなされたるがさめて後

切られたる夢は誠か蚤の跡 其角「五元集」

雀子やあかり障子の笹の影 其角『五元集』

むめの木や此一筋を蕗のたう 其角「猿蓑」

百八のかねて迷ひや闇のむめ 其角「猿蓑」

宝井其角(『國文学名家肖像集』)(「ウィキペディア」)

※ ゆめに見し梅や障子の影ぼうし(「こがねのこま」1-6)

句意=「ゆめ(夢)」でみた「梅(むめの木)」の「障子の影ぼうし(障子に映る影法師)」は、亡き人の面影を伝えてくる。

雀子やあかり障子の笹の影 (其角『続虚栗』)

「影」は、「人やものの姿が光りで、地面や壁に映し出されたもの」、「影法師」は、「影」を擬人化しての用例。「一寸法師、荒法師、起き上がり法師、てつくつく法師(蝉の一種)」などと、この種の用例はしばしば見かける。

弱法師(よろぼうし)我門(かど)ゆるせ餅の札 (其角『猿蓑』)

この其角の「弱法師」は、乞食のこと。「餅の札」というのは、「年末に民家に餅を所望する乞食が、餅をくれる家と、呉れない家を区分する札を貼って歩く」、その札のこと。

抱一(宝暦十一年=一七六一年生まれ)と全く同時代の、小林一茶(宝暦十三年=一七六三年生まれ)にも、「影法師」の佳句が多い。

影法師とまめ息才でけさの春 俳諧寺抄録 文化14

影法師に御慶を(申す)わらじ哉 文政句帖 文政7

行灯やぺんぺん草の影法師 文政句帖 文政8

梅咲やせうじ(障子)に猫の影法師 七番日記 文政1

影法師を七尺去(さり)てぼたん哉 七番日記 文政1

影法師に恥よ夜寒のむだ歩き おらが春 文政2

秋風やひよろひょろ山の影法師 七番日記 文化11

秋風や谷向(むか)ふ行(ゆく)影法師 八番日記 文政4

我よりは若しかゞし(案山子)の影法師 八番日記 文政4

日ぐらしや我影法師のあみだ笠 八番日記 文政4

朝顔や横たふはたが影法師 題葉集 寛政12

老たりな瓢(ふくべ)と我が影法師 七番日記 文化9

ひいき目に見てさへ寒し影法師 七番日記 文政1

影法師も祝へたゞ今とし暮(くれ)る 八番日記 文政2

(参考) 「取合せ論の史的考察―その本質と根拠―(堀切実稿)」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/haibun1951/2008/115/2008_115_1/_article/-char/ja/

はじめに― “取合せ” と日本文化

「取合せ」は俳諧特有の理論ではない。絵画における色彩の配合、茶道における道具の取合せ、その他、香道の組香や狂言の衣裳の取合せなど、日本の諸芸道に相通じた手法である。

取合される“もの” と“もの” との異質性が要求され、しかも、そこに生じる違和感を止揚し、超克されるところに、取合せの美学が成立する。

取合せは、取合される素材に即した感覚的、もしくは形象的な面での取合せを本質とするものではない。たとえば茶道の取合せといえば、普通、道具の取合せをいうが、個々の茶道具の取合せによって、それぞれの道具が単独にもっている美とは別の、ある微妙な調和美― 変化と調和の世界を表すものであり、これを「数寄」と称する。

「数寄」とは「心のほかに物なし。心は万理をふくむ。時の宜に叶ふ事、皆わが心のなす事也」(『石州三百ヶ条』)と説かれるように、人の心の数寄に発するものであり、茶道を確立させた利休流の極意がここにある。単に道具の感覚的な調和美をさすのでなく、いわば茶席に臨む人たちの心の調和をめざすものであり、そこに配される道具は、要するに心の具象化として示されるのである。

(以下略)

一、連歌における取合せ (略)

二、談林俳諧における雅・俗配合の手法 (略)

三、蕉風の取合せ論― その問題点

蕉風の取合せ論について考察しようとする場合、つねに論議の対象となるのは、『去来抄』「修行」篇の次の一条である。

先師曰く「発句は頭よりすらすらといひ下し来るを上品と

す」。洒堂曰く「先師『発句は汝がごとく二つ三つ取り集

めするものにあらず。こがねを打ちのべたるがごとくなる

べし』となり」。

先師曰く「発句は物を合あはすれば出来しゅったいせり。

その能く取合するを上手といひ、悪しきを下手といふ」。(下略)

右の一条のうち、「こがねを打のべたるがごとく」― いわゆる「一物仕立て」の句について説かれた前半部は、去来著の『旅寝論』(元禄十二年三月稿)に師説としてみえるものと一致し、「取合せ」の句についての後半部は、許六の「自得発明弁」(元禄十一年三月稿、『俳諧問答』所収)に同じく師説としてみえるものとほぼ合致している。そして一般にこの一条は、芭蕉が門人の資質・個性に応じて、ときには全く正反対の指導をしていること― すなわち“ 対機説法” の好例として受けとめられてきたのであった。

これに対して、「取合せ」論を、最短詩型文芸としての蕉風発句の本質的構造にかかわるものととらえ、表現論として創始された中心命題として位置づけようとする立場から、はじめて「取合せ」論を本格的な検証したのが、拙稿「取合せ論の検討」(『国語と国文学』昭46 ・2月号(4) ) であったといえる。その結論は次の二点に集約される。

A、芭蕉の説の真意は、ここでいう「能く取合する」こと

― すなわち「取合せ」て、かつ「こがねを打ちのべたる」ようになった句を理想としたものであること― したがって、「取合せ」と「こがねを打ちのべたる」句とは、相互に矛盾せず、対機説法ではなかった。

B、取合せの方法は、本質的に、感覚的な“ 描写論” ではなく、作者の心の働き

― その主体的な認知のあり方にかかわる“ 思考論” である。したがって、取合せの生命

は二物を緊密に調和させる主体的な感合としての「とりはやし」(統合) の働きにある。

(以下略)

四、蕉風における取合せの発想法 (略)

▽雅と俗の取合せによる句

▽雅・俗の取合せ以外の句

▽心情にかかわる取合せの句

▽取合せが表面には出ていない句

五、取合せという思考法 (略)

六、取合せの句における“思考” の働き (略)

七、許六の取合せ論の変質 (略)

八、近世から近代へ― 取合せ論の継承(略)

九、誓子の写生構成説 (略)

おわりに

今日の俳壇でも、[取合せ」論はしばしば総合俳句誌にもとり上げられているし、俳句入門書の類でも必ず「取合せ」や「配合」の項が立てられている。ただ、近年における”.取合せの名手” と評判の高い奥坂まやの代表句、

地下街の列柱五月来りけり

万有引力あり馬鈴薯にくぼみあり

などからうかがうと、物と物との強烈な衝撃をねらった、いわゆる「二物衝撃」の手法が好まれているかに推察される。けれども、この「万有引力あり」「馬鈴薯にくぼみあり」のように判断を投げ出したような措辞には、蕉風の「取合せ」とはやや異質なものが感じられるのである。「取合せ」はあるが、自然な※「とりはやし」がない、作者という主体の強烈な発見と認知はあるものの、自然な「とりはやし」にはなってないという感じが拭えない。これはむしろ、許六晩年の「掛合せ」意識の発展したものという印象が強いのである。

「取合せ」論は、支考の「姿先情後」説、「虚先実後」説とともに、短詩型文芸としての発句・発句の表現構造を考えるためには、きわめて重要な説である。現代の俳句、さらには俳句の未来を考えるためにも、さらなる解明が必要なのである。

※「とりはやし」=俳諧用語。二つのものを効果的に結び合わせる。→ 俳諧・青根が峯(1698)自得発明弁「発句は〈略〉二つ取合(とりあはせ)て、よくとりはやすを上手と云也」(精選版 日本国語大辞典「取囃」)

注 (略)

1-7 芹喰ふて翼の軽き小鴨かな

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2016

季語=芹(三春)。子季語=根白草、根芹、田芹、芹摘む、芹の水。【解説】芹は春の七草の一つで、若菜を摘んで食する。七草粥が代表的だが、ひたし、和え物にしたり香味料として吸い物に用いたりする。

【例句】

我がためか鶴はみのこす芹の飯 芭蕉「続深川」

これきりに径尽たり芹の中 蕪村「蕪村俳句集」

古寺やほうろく捨るせりの中 蕪村「蕪村句集」

一茶の「芹」の句

http://ohh.sisos.co.jp/cgi-bin/openhh/jsearch.cgi

せり流す雪のけぶりや門の川 梅塵八番/ 文政4

芹つみや笠の羽折に鳴(なく)蛙 句稿消息/文化10

払子(ほっす)ほど俗の引行(ひきゆく)根芹哉 五十三駅/ 天明8

田芹摘み鶴に拙(つたな)く思(おもわ)れな 文化句帖/文化2

あれこれと終に引(ひか)るゝ根芹哉 発句類題集/文政3

其角の『虚栗』(其角編「天和三年版・上」)に次の句がある。

何ガ故ゾ渓-辺ノ双-白-鷺

旡(无キ)レ憂ヘ頭-上ニモ

亦タ垂ルレ糸ヲ

髪あらふ鷺芹とかす沢辺哉

小袖着せて俤匂へうめが妻

※虚栗(みなしぐり)は、宝井其角編の俳諧撰集。1683年(天和3年)6月、江戸西村半兵衛・京都西村市郎右衛門刊、松尾芭蕉跋。其角の最初の撰集である。

発句・歌仙・三つ物・二五句などを収める。作者は其角・服部嵐雪・杉山杉風・芭蕉らの芭門のほか、貞門派・談林派の俳人も含む。芭蕉の跋文に「李・杜が心酒を嘗めて」「寒山が法粥を啜る」「西行の山家をたづねて」「白氏が歌を仮名にやつして」とあるように、李白・杜甫・寒山・西行・白楽天などを理想とした。漢語の多用、字余り、破調などが特徴で、後に「虚栗調(漢詩文調)」と呼ばれた。芭蕉自身は荘子流に震動して虚実分かたぬ語の使用を讃える一方で、生鍛えな句があることを指摘している。(「ウィキペディア」)

『虚栗集 / 其角』(「愛知県立大学図書館 貴重書コレクション」)

https://opac.aichi-pu.ac.jp/kicho/kohaisyo/books/027_39-40_1/102714946/102714946_0005.html

其角の『虚栗』の漢詩文の前書のある「鷺と芹」の句の句意の探索というのは難しい。前書を除外視して、次の一句の句意を考察して見たい。

髪あらふ鷺芹とかす沢辺哉

この「髪あらふ」は、「鷺芹とかす」の「鷺」が擬人化的用例で「髪あらふ」のであろうか。それとも、二句目の「小袖着せて俤匂へうめが妻」と連動させて、その「鷺」に、作者の言外にある「俤(面影)を宿している女性」をダブらせて鑑賞すべきなのかどうか、この二者択一の選択の比重が難しいのである。

ここで、前回の(参考)で紹介した、「取合せ論の史的考察―その本質と根拠―(堀切実稿)」の、「取合せ論」の、「とりはやし・取囃」(「こがねを打のべたるがごとく」― いわゆる「一物仕立て」の句)」と「取合わせ」(「発句は物を合(あは)すれば出来(しゅったい)せり」― いわゆる「二物仕立て・二物衝撃」の句)」との問題が生じてくる。(「取合せ論の史的考察―その本質と根拠―(堀切実稿)」では、「― すなわち「取合せ」て、かつ「こがねを打ちのべたる」ようになった句を理想としたものであること― したがって、「取合せ」と「こがねを打ちのべたる」句とは、相互に矛盾せず、対機説法ではなかった。」という立場のようである。)

しかし、これらは「発句(俳句)」論に比重をかけていて、「俳諧(連句)」論に根差すと、次のアドレス(「猫蓑通信」第42号 平成13(2001)年1月15日刊より)のものなどが参考となってくるであろう。

http://www.neko-mino.org/renkuQA/A42.html

「 Q42・「あなたの句は俳句だ」とは連句の座で、あなたの句は俳句だと言われることがありますが、これはどういう意味でしょうか。」

「 A42・「俳句(発句)には一句一章のものと二句一章のものがあります」(三句一章体というものもありますが、極めて稀であるため、ここでは取り上げないことにします)。

一句一章例 道のべの木槿は馬にくはれけり

二句一章例 草臥れて宿借る比や藤の花

芭蕉は、一句一章体については、頭からすらすらと言い下すのが上等の発句であると言い、二句一章体については、物をよく取り合わせるのを上手と言い、悪く取り合わせるのを下手というと言って、どちらのやり方も否定しませんでしたが、後者に対しては、物を取り合わせて作る時は、句も多く出来るし、速やかに詠むことが出来ると推奨しております(『去来抄』)。

ところで、この俳句十七字の中で物を取り合わせるという作業は、連句三十六句の中で、前句に付句を付け合わせるという作業に、甚だよく似ております。連句の前句は、それだけでは独立性がないので、これまた独立性の乏しい付句を待って、二つを付け合わせる事によって、芸術性の高い付合になろうとしているのであり、ここに連句が次々と続いてゆく力がひそんでいるのであります。

それ故、たとえば花前の句に対して、二句一章の花の句を付けると言うことになれば、その花の句は全く花の俳句を付けるという事になります。その事自体は特に咎められる事でもないかも知れないが、往々素晴らしい花の句を付けようということに精神を集中して、前句との付味をまったく無視した花の句を付ける可能性が生まれます。このような花の句を、これは俳句と申すのです。

これは花の句ばかりでなく、月の句の外、季語をもった長句にもおこりうる事ですから注意して下さい。

ただ、第三だけは、丈高くという事が絶対条件となっておりますので、わざわざ、大山体・小山体・杉形の作り方が伝わっておりますが、これらははっきりした切字を用いないで、二句一章体とする方法を考えたものです。

大山 正反合天地のリズムきはやかに

小山 落第子口笛を吹く樹によりて

杉形 新走り強き香の鼻うちて

みな、体言の独立句を上五にすえる事によって、二句一章体を完成し、ことに落第子、新走りなどの句は季語を入れることにより、俳句となっておりますが、第三に限って脇との付味は問題にされないから、あなたの第三は俳句だとは言われないでしょう。」

これらの、「取合せ論の史的考察―その本質と根拠―(堀切実稿)」と「猫蓑通信第42号)とを、鑑賞視点に据えると、次の、其角の二句は、その全体像の一部分が見えてくる。(前書は、取り合えず、除外視する。)

髪あらふ鷺芹とかす沢辺哉(一句目=「一物仕立て(一句一章体)」の発句)

小袖着せて俤匂へうめが妻(二句目=一句目に唱和しての「二物仕立て(二句一章体)」の発句)

以上を前提にしての、この一句目の其角の句は、「一物仕立て」の句として、「二つ取合(とりあはせ)て、よくとりはやす(取囃=とりはやす)を上手と云也」のように、「髪洗う=鷺」そして「芹とかす」のも、「鷺(一物)」として鑑賞することになる 。

そして、二句目の「小袖着せて俤匂へうめが妻」の句は、一句目(「髪あらふ鷺芹とかす沢辺哉)に唱和しての発句として鑑賞するになる。さらに、この句の「うめが妻(梅が妻)」は、次のとおり、寛文二年(一六六二)初演(江戸・勘三郎座)の「歌舞伎・浄瑠璃の外題」として取り上げられているので、それらを加味しての鑑賞ということになろう。

ここでは、これら其角の句が、抱一の「芹喰ふて翼の軽き小鴨かな」(1-7)の、「その背景に横たわっているのではなかろうか」ということに限定して、これらの其角の句の句意などは省略したい。

[役割番付]寛政7年1月13日桐座

※ 芹喰ふて翼の軽き小鴨かな(「こがねのこま」1-7)

句意=初春を告げる芹の若菜を啄(つい)ばんで、いかにも、その翼(つばさ)が軽(かろ)やかにになったように、すいすいと水辺を泳いでいる子鴨であることよ。

◇ 十二ヶ月花鳥図之内十一月(左)→ 「水辺の鷺」

◇ 十二ヶ月花鳥図之内十二月(右)→ 「紅梅と鴛鴦」

1-8 雛よりもかしづく人のひゐなかな

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1934

季語=「雛=雛祭」(仲春)。【子季語】雛、ひいな、雛飾、雛人形、雛の調度、雛道具、雛屏風、雛段、雛の膳、雛の酒、紙雛、立雛、内裏雛、享保雛、変り雛、糸雛、菜の花雛、京雛、木彫雛、官女雛、五人囃、雛箱、初雛、古雛、雛の燭、雛の宴、雛の宿、雛の客、雛椀。【関連季語】桃の節句、上巳、雛市、雛流し、雛納め

【解説】三月三日、女の子の健やかな成長を願うお祭である。雛人形を飾り、白酒や雛あられをふるまって祝う。【来歴】『俳諧通俗誌』(享保2年、1716年)に所出。

【例句】

草の戸も住み替はる代ぞ雛の家 芭蕉「奥の細道」

内裏雛人形天皇の御宇とかや 芭蕉「江戸広小路」

綿とりてねびまさりけり雛の顔 其角「其袋」

とぼし灯の用意や雛の台所 千代女「千代尼句集」

桃ありてますます白し雛の殿 太祇「新五子稿」

古雛やむかしの人の袖几帳 蕪村「蕪村句集」

箱を出る皃わすれめや雛二對 蕪村「蕪村句集」

たらちねのつまゝずありや雛の鼻 蕪村「蕪村句集」

雛祭る都はづれや桃の月 蕪村「蕪村句集」

雛の間にとられてくらきほとけかな 暁台「暁台句集」

一茶の「雛」の句

http://ohh.sisos.co.jp/cgi-bin/openhh/jsearch.cgi

雛(ひな)の日もろくな桜はなかりけり 文化句帖/文化5

雛の日や太山(みやま)烏もうかれ鳴(なく)七番日記/文化9

かつしかや昔のまゝの雛(ひいな)哉 文化句帖/文化1

妹(いも)が家も田舎雛(びな)ではなかりけり 文化句帖/文化3

古郷は雛(ひいな)の顔も葎(むぐら)哉 文化句帖/文化3

式雛(びな)は木(こ)がくれてのみおはす也 文化句帖/文化4

角力取(すもとり)も雛(ひいな)祭に遊びけり 文化句帖/文化4

煙(けぶ)たいとおぼしめすかよ雛(ひいな)顔 文化句帖/文化5

雛祭り娘が桐も伸(のび)にけり 文化句帖/文化5

おぼろげや同じ夕(ゆうべ)をよその雛 七番日記/文化7

東風(こち)吹けよはにふの小屋も同じ雛 七番日記/文化7

むさい家(や)との給ふやうな雛(ひいな)哉 七番日記/文化7

雛(ひいな)達そこで見やしやれ吉の山 七番日記/文化9

後家雛(びな)も一ツ桜の木(こ)の間哉 七番日記/文化10

御雛(おひいな)をしやぶりたがりて這(ふ)子哉 七番日記/文化11

笹の家や雛(ひいな)の顔へ草の雨 七番日記/文化11

雛棚や花に顔出す娵(よめ)が君 七番日記/文化11

ちる花に御目(おんめ)を塞ぐ雛(ひいな)哉 七番日記/文化12

浦風に御色(おいろ)の黒い雛(ひいな)哉 八番日記/文政2

煤け雛(びな)しかも上座をめされけり 八番日記/文政2

花の世や寺もさくらの雛祭 八番日記/文政2

目(まな)じりを立(たて)て踊も雛かな 八番日記/文政4

居並んで達磨も雛(ひいな)の仲間哉 文政句帖/文政5

世が世なら世ならと雛(ひいな)かざりけり 文政句帖/文政5

明り火や市の雛(ひいな)の夜目(よめ)遠目(とおめ)文政句帖/文政7

うら店も江戸はえど也雛祭り 文政句帖/文政7

後家雛(びな)も直(すぐ)にありつくお江戸哉 文政句帖/文政7

古雛(びな)やがらくた店の日向ぼこ 文政句帖/文政7

紙雛(びな)やがらくた店の日向ぼこ 浅黄空他/文政7

豊年の雨御覧ぜよ雛(ひいな)達 七番日記/文化11

抱一と一茶とは、抱一が二歳年上の、同時代の人なのだが、抱一は姫路藩十五万石の特権階級出身、かたや、一茶は信濃の百姓出身で、十五歳で江戸に奉公に出て、それも、その奉公先は一か所でなく、転々として、いわば、無宿人のような生活の中で、後に、「芭蕉・蕪村・一茶」の「江戸時代の三大俳人」の一人と仰がれるほどの「俳諧(連句・俳句)」の世界との出会いがあった。

抱一の「俳諧」との出会いは、「大手門(金馬門=「こがねのこま」)」前(姫路藩酒井家の上屋敷)の、その「大手門前の大名サロン」の、いわゆる「風流韻事の遊びの俳諧」とすると、一茶のそれは、賞金稼ぎの、いわゆる「点取り俳諧(「点取に昼夜をつくし,勝負に道を見ずして走りまはる」=芭蕉「三等の文」)の「稼ぎの俳諧」)とを、そのスタートにしているということが挙げられよう。

しかし、この二人には、抱一は、早くにして父母を失い、さらに、不本意な出家生活を余儀なくさせられるなどの、生涯に亘っての「孤独感・寂寥感」を、その根底に宿しており、この「孤独感・寂寥感」が、この二人の俳諧の原点にあるような、その意味での共通感を抱くのである。

いかな日も鶯一人我ひとり哉 (一茶『文政句帖/文政7』)

居候夜着の洞(ほら)出て桃のはな(抱一『屠龍之技/梅の立枝』)

それよりも、この二人には、抱一は、句日記ともいえる『軽挙館句藻』(全十冊)を有し、一茶には、『寛政句帖・享和二年句日記・享和句帖・文化句帖・七番日記・八番日記・文政句帖』等々の膨大な句日記などを遺しており、その点の共通項は、その中身を見るまでもなく、自明のことのように思われる。

酒井抱一筆「立雛に桜図」(湯木美術館蔵)

http://www.yuki-museum.or.jp/exhibition/archives/2019_spring_sp.html

※ 雛よりもかしづく人のひゐなかな (「こがねのこま」1-8)

句意=雛(ひな)段の飾り雛(びな)よりも、この上巳の節句の雛(ひな)人形を、先祖伝来大事に保存して、それを、こうして豪華に飾り立てている、その「ひゐな(雛)=その家の御婦人達=老女達」の方に、より一層心が引かれる。

この句意の「雛」の詠みなどは、一茶の句を参考にしている。抱一と一茶とは、何らの直接的な接点はないが、一茶の「雛(ひな・ひいな)」の、一見すると「言葉遊び」のような技法が、この抱一の「雛(ひな)よりも」と「ひゐな(雛)」の措辞に感じられる。

そして、この句もまた、其角の「綿とりてねびまさりけり雛の顔」(嵐雪編『其袋』)が念頭にあってのもののように思われる。この「ねびまさりけり」の「ねび勝(まさる)」は、「年をとる。ますますふける。また、年をとり、成熟の度を増す。」(「精選版 日本国語大辞典」)の意で、その例句として、この其角の句が、「※俳諧・五元集(1747)元『綿とりてねびまさりけり雛の顔』」と取り上げられている。

さらに付け加えると、これまで、其角の句を中心に据えて鑑賞してきたが、この句の「かしづく人の」の、「かしづく」は、芭蕉をして「「草庵に桃桜あり。門人に其角嵐雪あり」と称え、「両の手に桃と桜や草の餅」(『桃の実』)と詠じさせた「其・嵐二子」の「服部嵐雪」(承応3(1654)~宝永4年(1707.10.13))の、次の句も念頭にあったことであろう。

不産(ウマズ)女の雛かしづくぞ哀なる (嵐雪『続虚栗(其角編)』)

うまず女の雛かしづくぞ哀なる (嵐雪『玄峰集(旨言編)』)

【 うまず女の雛かしづくぞ哀れなる

(うまずめのひなかしづくぞあはれなる)

《出典》続虚栗(ソ゛クミナシク゛リ)

《作者》嵐雪(ランセツ)

《訳》

結婚して年数がたつのに子のできない女が、古い雛人形を飾り付け、大切に扱っている。その姿はなんとも哀れである。

《季語》 雛(春)。

《語句解説》

うまず女=子のできない女。

《語句解説》

雛かしづく=雛にかしづく、の意。

《参考》

雛人形がはなやかなものだけに、子のない寂しさをまぎらす女の姿が一層哀感をさそう。

〔名句辞典〕 】(『学研古語辞典』)

この嵐雪の句(「うまず女の雛かしづくぞ哀れなる」)の収載されている『続虚栗(其角編)』

に、抱一の「雨華庵」に近い「大音寺」に「遊大音寺」の前書(詞書)のある、其角の「梅が香や乞食の家ものぞかるゝ」が収載されている。

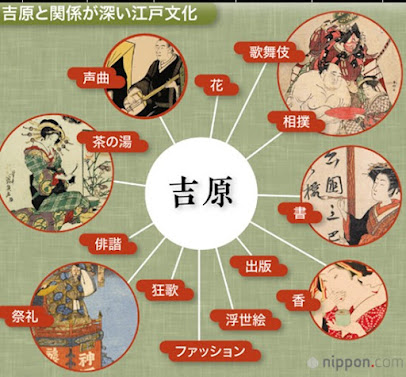

この「大音寺」と「浅草寺」の中間に「新吉原」がある。芭蕉をして「門人に其角嵐雪あり」と誇らせた「其・嵐二子」も、抱一とは時代を異にするが、「新吉原」とは深い関係にある放縦な遊蕩児でもあった。

根岸-下谷-寛永寺開山堂を歩く→A図

http://saurus.coolpage.jp/Walking-Negishi.html

※下谷道(金杉通り)は、坂本門から出立した寛永寺輪王寺宮が、千住を経て日光へ赴く道として栄え、根岸地区は輪王寺宮を中心とする文化人の集うところでもあった。

※下根岸には、酒井抱一が晩年過ごした住居・雨華庵があり、その足跡は石稲荷神社に残っている。

※輪王寺宮の別宅・御隠殿跡はほとんど線路の下だ、鶯谷駅方面にかけて前田邸跡や子規庵が残る。

国立国会図書館デジタルコレクション「根岸略図」(文政三年刻)→B図

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369588

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-03-16

【 これは(B図)、文政三年(一八二〇)版の「根岸略図である。時に、抱一は六十歳であった、抱一が、この根岸の里に引っ越して来たのは、文化六年(一八〇九)、四十九歳の時で、『本朝画人伝巻一(村松削風著)』では、次のように記述されている。

「文化六年抱一は根岸大塚(一名鶯塚)へ移った。現今の下根岸である。居宅を新築したわけではなく、従来あった農家を購ってこれに茶席を建て増したのみであった。これぞ名高き『雨華庵』である。また、これより地名になぞられて『鶯邨(村)』とも号した。誰袖(たがそで)を入れて采箒の任をとらしめたのもこのころのことであろう。誰袖は本名おちか、号小鸞(しょうらん)女史、のちに剃髪して妙華尼と号した。彼女も抱一の画弟子であった。抱一は同時に新造禿(かむろ)まで引取って依然として廓(さと)言葉を使わせていたのである。」

上記の地図の「抱一」の下に「其一」とある。この其一は、抱一門の筆頭格の高弟・鈴木其一(宅)であろう。其一が抱一の内弟子となったのは、文化十年(一八一三)、十八歳の時で(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍堂)』所収「年譜」)、この家は、当初、其一が養子となり跡継ぎとなる鈴木蠣潭(当時十八歳)が、「(酒井家)十三人扶持・中小姓」として抱一の「御用人(付人)」となっているので(同上「年譜)、抱一の最古参弟子の鈴木蠣潭が、移り住んでいた家なのかも知れない。

この蠣潭は、文化十四年(一八一七)、二十六歳の若さで急逝し、その年の「年譜」に、「鈴木其一、抱一の媒介で、蠣潭の姉りよと結婚し、鈴木家を継ぐ。抱一の付人となり、下谷金杉石川屋敷に住む」と記載されている。

蠣潭の急逝について、「亀田鵬斎年譜」(『亀田鵬斎(杉村英治著)』)に、「六月二十五日、鈴木蠣潭没す。年二十六、抱一に侍して執事を勤め、絵画を学ぶ。墓に、鵬斎の碑文、抱一書の辞世の句を刻む。なみ風もなくきへ行(ゆく)や雲のみね 蠣潭」と記載されている。

この辞世の句からして、蠣潭は俳諧も抱一から薫陶を受けていたことが了知される。蠣潭は、抱一の書簡などから、抱一の代作などをしばしば依頼されており、単なる付人というよりも、抱一の代理人(「亀田鵬斎年譜」の「執事」)のような役割を担い、抱一が文化十二年(一八一五)に主宰した光琳百回忌事業などにおいても、実質的な作業の中心になっていたことであろう。

また、この「鵬斎年譜」から、蠣潭の墓石に、鵬斎が碑文を書き、蠣潭の辞世の句(「なみ風もなくきへ行(ゆく)や雲のみね」)を書していることからすると、鵬斎と「抱一・蠣潭」とは、親しい家族ぐるみの交遊関係にあったことが了知される。

その「鵬斎(宅)」が、冒頭の「根岸略図」の中央(抱一・其一宅の右下方向)に出ている。その左隣の「北尾」は、浮世絵や黄表紙の挿絵で活躍した北尾重政(宅)で、重政の俳号は「花覧(からん)」といい、俳諧グループに片足を入れていたのであろう(『日本史リブレット人054酒井抱一(玉蟲敏子著)』)。

この同書(玉蟲著)の別の「下谷根岸時代関係地図」を見ていくと、冒頭の「根岸略図」

(部分図)の上部の道路は「金杉通り」で、下部の蛇行した川は「音無(おとなし)川」のようである。この「金杉通り」の中央の上部に、「吉原トオリ」というのが「〇囲みの東」の方に伸びている。この路を上っていくと「新吉原」に至るのであろう。

また、この地図の上部の左端に「日本ツツミ」とあり、これは「新吉原」そして、隅田川に通ずる「日本堤」なのであろう。その隅田川に架橋する千住大橋を渡ると、建部巣兆らの「千住連」(俳諧グループ)の本拠地たる宿場町・千住に至るということになる。 】

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-03-04

【 正岡子規の『病牀六尺』に、酒井抱一に関しての記述が、下記の二か所(「六」・「二十七」)に出てくる。

この「六」に出てくる、「抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず」 というのが、子規の「酒井抱一観」として、夙に知られているものである。

すなわち、「画人・抱一」は評価するが、「俳人・抱一」は、子規の「俳句革新」の見地から、断固排斥せざるを得ないということである。

そして、子規が目指した俳句(下記の『俳句問答』の「新俳句」)と、抱一が土壌としていた俳句(下記の『俳句問答』の「月並俳句」)との違いは、次の答(●印)の五点ということになる。

この五点の「知識偏重(機知・滑稽・諧謔偏重)・意匠の陳腐さ・嗜好的弛み・月次俳諧・宗匠俳諧の否定」の、何れの立場においても、例えば、抱一の自撰句集『屠龍之技』に収載されている句などは、「拙劣見るに堪えず」と、一刀両断の憂き目にあうことであろう。

しかし、下記の「二十七」の、『鶯邨画譜』や、その「糸桜」に関する、子規の記述には、子規は、その画はもとより、その俳句についても、その何たるかは熟知していたという思いを深くする。

○問 新俳句と月並俳句とは句作に差異あるものと考へられる。果して差異あらば新俳句は如何なる点を主眼とし月並句は如何なる点を主眼として句作するものなりや

●答 第一は、我(注・新俳句)は直接に感情に訴へんと欲し、彼(注・月並俳句)は往々智識(注・知識)に訴へんと欲す。

●第二は、我(注・新俳句)は意匠の陳腐なるを嫌へども、彼(注・月並俳句)は意匠の陳腐を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は陳腐を好み新奇を嫌ふ傾向あり。

●第三は、我(注・新俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ひ彼(注・月並俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は懈弛(注・たるみ)を好み緊密を嫌ふ傾向あり。

●第四は、我(注・新俳句)は音調の調和する限りに於て雅語俗語漢語洋語を問はず、彼(注・月並俳句)は洋語を排斥し漢語は自己が用ゐなれたる狭き範囲を出づべからずとし雅語も多くは用ゐず。

●第五は、我(注・」新俳句)に俳諧の系統無く又流派無し、彼(注・月並俳句)は俳諧の系統と流派とを有し且つ之があるが為に特殊の光栄ありと自信せるが如し、従って其派の開祖及び其伝統を受けたる人には特別の尊敬を表し且つ其人等の著作を無比の価値あるものとす。我(注・新俳句)はある俳人を尊敬することあれどもそは其著作の佳なるが為なり。されども尊敬を表する俳人の著作といへども佳なる者と佳ならざる者とあり。正当に言へば我(注・新俳句)は其人を尊敬せずして其著作を尊敬するなり。故に我(注・新俳句)は多くの反対せる流派に於て俳句を認め又悪句を認む。

六

〇今日は頭工合やや善し。虚子と共に枕許に在る画帖をそれこれとなく引き出して見る。所感二つ三つ。

余は幼き時より画を好みしかど、人物画よりも寧ろ花鳥を好み、複雑なる画よりも寧ろ簡単なる画を好めり。今に至って尚其傾向を変ぜず、其故に画帖を見てもお姫様一人画きたるよりは椿一輪画きたるかた興深く、張飛の蛇矛を携えたらんよりは柳に鶯のとまりたらんかた快く感ぜらる。

画に彩色あるは彩色無きより勝れり。墨書ども多き画帖の中に彩色のはっきりしたる画を見出したらんは萬緑叢中紅一点の趣あり。

呉春はしゃれたり、応挙は真面目なり、余は応挙の真面目なるを愛す。

『手競画譜』を見る。南岳、文鳳二人の画合せなり。南岳の画は何れも人物のみを画き、文鳳は人物の外に必ず多少の景色を帯ぶ。南岳の画は人物徒に多くして趣向無きものあり、文鳳の画は人物少くとも必ず多少の意匠あり、且つ其形容の真に逼るを見る。もとより南岳と同日に論ずべきに非ず。

或人の画に童子一人左手に傘の畳みたるを抱え右の肩に一枝の梅を担ぐ処を画けり。或は他所にて借りたる傘を返却するに際して梅の枝を添えて贈るにやあらん。若し然らば画の簡単なる割合に趣向は非常に複雑せり。俳句的といわんか、謎的といわんか、しかも斯の如き画は稀に見るところ。

抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず。その濃艶なる画にその拙劣なる句の讃あるに至っては金殿に反故張りの障子を見るが如く釣り合わぬ事甚し。

『公長略画』なる画あり。わずかに一草一木を画きしかも出来得るだけ筆画を省略す。略画中の略画なり。しかしてこのうちいくばくの趣味あり、いくばくの趣向あり。廬雪等の筆縦横自在なれども却ってこの趣致を存せざるが如し。或は余の性簡単を好み天然を好むに偏するに因るか。 (五月十二日) 】

1-9 花ひと木鞍置馬を蔽(かく)しけり

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1994

季語=花(晩春)。【子季語】花房、花の輪、花片、花盛り、花の錦、徒花、花の陰、花影、花の奥、花の雲、花明り、花の姿、花の香、花の名残、花を惜しむ、花朧、花月夜、花の露、花の山、花の庭、花の門、花便り、春の花、春花、花笠、花の粧。【関連季語】桜、初花、花曇、花見、落花、残花、余花。

【解説】

花といえば桜。しかし、花と桜は同じ言葉ではない。桜といえば植物であることに重きがおかれるが、花といえば心に映るその華やかな姿に重心が移る。いわば肉眼で見たのが桜、心の目に映るのが花である。

【来歴】

『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。

【文学での言及】

あしひきの山さへ光り咲く花の散りぬるごとき我がおおきみかも 大伴家持『万葉集』

ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ 紀友則『古今集』

年経れば よはひは老いぬしかはあれど花をし見れば 物思ひもなし 藤原良房『古今集』

花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに 小野小町『古今集』

願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ 西行『続古今集』

【例句】

これはこれはとばかり花の吉野山 貞室「一本草」

なほ見たし花に明け行く神の顔 芭蕉「笈の小文」

花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉「続虚栗」(※其角編)

一昨日はあの山越えつ花盛り 去来「花摘」(※其角編)

肌のよき石にねむらん花の山 路通「いつを昔」(※其角編)

花に暮れて我家遠き野道かな 蕪村「蕪村句集」

花ちるやおもたき笈のうしろより 蕪村「蕪村句集」

(其角の句)

日々酔如泥

花持て市の礫にあづからん (※「続虚栗」其角編)

(袖に来て物語せよ雀の子 其角)

肴手折てびんにさす花 其角 (※「花摘」其角編)

酒

(いざ汲ん年の酒屋のうはだまり 其角 )

その花にあるきながらの小盞 其角) (※「いつを昔」其角編)

(一茶の「花」の句)

http://ohh.sisos.co.jp/cgi-bin/openhh/jsearch.cgi

上記アドレスの一茶の「花」の句は「2364件」が提示される。そのうち、「(花)・梅」の句は「1216件」、「(花)・桜」の句は「468件」、「(花)・桃」は「49件」がヒットする。さらに、別な視点の「(花)・江戸」の句は「25件」、「(花)・日本」は「8件」、「(花)・元日」の句は「4件」、「(花)・元旦」の句は「0件」、「(花)・正月」の句は「10件」が提示される。

その「(花)・正月」の句の「10件は、次のとおりである。

1正月やよ所に咲ても梅の花(しょうがつや/よそにさいても/うめのはな)・新年/文化句帖

2正月(や)猫の塚にも梅の花(しょうがつや/ねこのつかにも/うめのはな)新年/文化句帖

3正月や村の小すみの梅の花(しょうがつや/むらのこすみの/うめのはな)新年/文化五六句記

4正月やゑたの玄関も梅の花(しょうがつや/えたのげんかんも/うめのはな)新年/七番日記

5正月や夜は夜とて梅の花 (しょうがつや/よるはよるとて/うめのはな)新年/発句鈔追加

6我~も目の正月ぞ夜の花 (われわれも/めのしょうがつぞ/よるのはな)春/七番日記

7としよりの目(の)正月ぞさくら花 (としよりの/めのしょうがつぞ/さくらばな)春/七番日記

8こちとらも目(の)正月ぞさくら花(こちとらも/めのしょうがつぞ/さくらばな)春/八番日記

9としよりも目の正月やさくら花(としよりも/めのしょうがつや/さくらばな)春/浅黄空他

10こちとらも目の正月ぞさくら花( こちとらも/めのしょうがつぞ/さくらばな)春/だん袋

(連歌・連句上の「花」の句)

http://www.yamashina-mashiro.com/m/toshi/nyumon.htm

花の座の語として認められる語を「正花」という。連歌では「花」は桜と限定せず、賞美に値する花やかさの抽象概念を指す語。

▼正花として扱う語。

春—-花車、花衣、花筏、心の花など。

夏—-余花、若葉の花、花茣蓙、残る花など。

秋—-花火、花踊、花もみぢ、花相撲、花燈篭など。

冬—-帰り花、餅花など。

雑—-花婿、花嫁、花鰹、花莚、作り花、花塗、花かいらぎ、花形、燈火の花など。

▼花の字があるが非正花(似せものの花)とされ、正花として扱われない語。

花野、湯の花、火花、浪の花、雪の花など。(花野については後年、窪田氏は「正花」にしたい、と主張)

▼「虚の花」として正花に扱われる語。

花の波、花の瀧、花の雪など。

▼花の字のない単なる「桜」は正花としない。

「鞍置馬」=鞍を置いた馬。くらうま。くらおき。※平家(13C前)七「鞍をき馬十疋ばかりおひ入れたり」(「精選版 日本国語大辞典」)

※「鞍」=馬具の総称。馬に乗る装置の皆具(かいぐ)をいう。その様式により、唐鞍(からくら)、移鞍(うつしぐら)、大和鞍(やまとぐら)、水干鞍(すいかんぐら)などの種類がある。鞍具(あんぐ・くらぐ)。(「精選版 日本国語大辞典」)

「鞍置馬=『鞍』の掲載図」(「精選版 日本国語大辞典」)

※ 花ひと木鞍置馬を蔽(かく)しけり (「こがねのこま」1-9)

句意(句意その一)=(爛漫と咲き誇る)「花」(桜)の「ひと木」(一木)が、(そこに繋いでとめて置いた)「鞍置馬を」、(あたかも、その乗り主の身分高い人を)「蔽(へい)」(隠ぺい=へい=覆い隠す=かく)し「けり」(「過去から現在まで継続的」且つ「詠嘆的」且つ「断定的」に覆い隠してきたことよ。)

この括弧書きは、意訳するための修飾語で、これらの修飾語を何処まで、どういうかたちにするかというのは、こういう「花」の句になると、さぞかし、正岡子規の、「拙劣見るに堪えず。その濃艶なる画にその拙劣なる句の讃あるに至っては金殿に反故張りの障子を見るが如く釣り合わぬ事甚し」(病牀六尺』)と、その真意を探索することを放棄するということになる。

「桜図屏風・右翼」(メトロポリタン美術館)(「ウィキペディア」)(「脚注10」= Mary Griggs Burke Collection, Gift of the Mary and Jackson Burke Foundation, 2015)

この図は、抱一の「大塚時代 49歳から57歳 光琳学習と飛躍」として、「桜図屏風/紙本金地著色/六曲一双/メトロポリタン美術館」として紹介されている、その「右翼/六曲一双」のものである(上記の「ウィキペディア」)。

花ひと木鞍置馬を蔽(かく)しけり (「こがねのこま」1-9)

この句の上五の「花ひと木」は、上記の「桜図屏風・右翼」(メトロポリタン美術館)の、その子規のいう「金殿(金色の屋敷)」(抱一の「画」)の「桜のひとき図」とすると、その「反故張りの障子=銀泥の意味不明のもの」(抱一の句)を「見る如く」のような、「釣り合わぬ事甚し」と、そんな印象すら抱かせることになる。

おそらく、この下部に描かれている「銀地墨画」は、下記のアドレス(「江戸の『金』と『銀』との空間」)で紹介した、鈴木其一の、次のようなものであったように思われる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-04-25

鈴木其一筆「芒野図屏風」二曲一隻 紙本銀地墨画 一四四・二×一六五cm 千葉市美術館蔵

ここでは、これらの「桜図屏風」(メトロポリタン美術館)の「金(ゴールド)と銀(シルバー)との空間」の対比とか、それらを介在させての「絵画(「画無声詩」)と俳諧(「詩有声画」)との対比などは、この程度に止めて、「花ひと木鞍置馬を蔽(かく)しけり」 (「こがねのこま」1-9)の、先の生(なま)のままの「句意」(その周辺)の鑑賞を、甚だ未成熟の仮説的な点が多々あるが、一歩進めることにしたい。

※「花ひと木鞍置馬を蔽(かく)しけり」 (「こがねのこま」1-9)

「句意」(その周辺)

この抱一の「花と鞍置馬」と取り合せの句は、抱一と関係の深い江戸の遊郭地「吉原」を背景にしている一句のように思われる。

吉原には、「廓の三雅木」として「逢初桜(あいぞめざくら)」・「駒止松」・「見返り柳」が知られている。そして、この「吉原(新吉原)」(浅草寺から北に約1キロ)への、江戸の中心地から行くルートは、「猪牙舟(ちょきぶね)で隅田川を北上→今戸橋の付近で下舟→日本堤から駕籠か徒歩」というのが、当時の通常のルートのようである(「吉原遊郭までの道のり」=下記アドレス「太田記念美術館」)。

https://otakinen-museum.note.jp/n/naadbf3f2b985

「二代広重の『東都新吉原一覧』」のうち左下の遊郭の入り口部分をアップ図」

https://otakinen-museum.note.jp/n/naadbf3f2b985

このアップ図の下部に「日本堤」と「「見返り柳」が描かれ、これを左に曲がると「衣紋阪」と「五十間道」、その入り口に神社の鳥居があって、「逢初桜(あいぞめざくら)」・「駒止松」が描かれている。

ここで、次のアドレスの「江戸旧蹟を歩く(吉原の道)」の記事が、貴重な示唆を投げ掛けてくれる。

http://hotyuweb.starfree.jp/yoshiwarahenomichi/yoshiwarahenomichi.html

「○吉原への道

馬が吉原通いに使われたのは元禄前後で、寛文元(1661)年に馬での登楼は禁止され、駕籠と舟が主となり馬は使われなくなりました。なお、駕籠で通うことは幕府により禁じられていましたが、守られていませんでした。」

この「吉原への道」の記事から、元禄期の「其角・嵐雪」の時代には、「駕籠・徒歩」だけでなく、「馬での登楼」というのもよく見かけたものなのであろう。しかし、それが「抱一・一茶」の時代には、いわゆる、「寛政の改革」(「天明7年(1787年)- 寛政5年(1793年)」の「老中・松平定信」の断行した「幕政改革(倹約による幕府財政再建)」)により、厳禁になったような、そんなことを背景にしている一句と解すると、やや、この抱一の、この句の正体の一部が見えてくるような感じを抱くのである。

これらのことを背景としての一句として鑑賞すると、次のような句意となる。

(句意その二)

今を盛りに誇っている花の、その櫻花の一樹に、鞍を付けたままの馬が留め置かれている。その鞍を付けた馬を、その櫻花が、あたかも、一切を遮蔽(しゃへい)するかのように、覆い隠している。

思えば、時の「寛政改革」とやらで、吉原への「馬の登楼」は禁止されて、こういう光景を見るのは久しいことであるよ。

さらに、寛政九年(一七九七)、抱一、三十七歳時の「出家」と関連しての、抱一の境涯と関連させると、次のような「吉原」関連の句ではなく、当時の「酒井家」の「嫡流体制の確立と傍流の排除」に関連させての穿った見方も浮かんでくる。

花が今爛漫と咲き誇っている。この櫻花の一樹は、「姫路藩十五万石酒井家」を象徴しているかのようであるが、その一樹の陰には、その名跡を継続して揺るぎないものとするために、傍流の一員として、本来の武門の一族としての地位から、本意ではない出家などを余儀無くされた者を、あたかも、覆い隠すように、遮蔽している。

これらの抱一の「出家」に関連しての句一句、和歌一首が、『句藻』「椎の木陰」に書きつけられている。

寛政九年丁巳十月十八日、花洛文如上人の、参向

有りしおりから御弟子となりて頭剃おとし

遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな

いとふとてひとなとがめそうつせみの世にいとわれしこの身なりせば

この「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」の句は、『屠龍之技』でも、「第四 椎の木陰」で、「寛政九年丁巳十月十八日、本願寺支(文?)如上人御参向有しをりから、御弟子となり、頭剃こぼちて」の前書で収載されている。

これらからすると、下記アドレスの、これまでの理解の、「『屠龍之技』の全体構成」(参考一)の「第四椎の木かげ(寛政八~十年)=抱一・三六~三八歳」収載の、抱一の「出家」関連としての句とする「句意その三」は、やはり、飛躍し過ぎということになろう。

(参考一)

https://sakai-houitsu.blog.ss-blog.jp/2020-01-20

【「屠龍之技」の全体構成(上記「写本」の外題「軽挙観句藻」)

序(亀田鵬斎)(文化九=一八一二)=抱一・四五歳

第一こがねのこま(寛政二・三・四)=抱一・三〇歳~三二歳

第二かぢのおと (寛政二・三・四)=同上

第三みやこおどり(寛政五?~?)=抱一・三三歳?~

第四椎の木かげ (寛政八~十年)=抱一・三六~三八歳

第五千づかのいね(享和三~文化二年)=抱一・四三~四五歳

第六潮のおと (文化二)=抱一・四五歳

第七かみきぬた (文化二~三)=抱一・四五歳~

第八花ぬふとり (文化七~八)=抱一・五〇~五一歳

第九うめの立枝 (文化八~九)=抱一・五一~五九歳

跋一(春来窓三)

跋二(太田南畝) (文化発酉=一八一三)=抱一・四六歳 】

(参考二)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

酒井抱一筆「桜・楓図屏風」の右隻(「桜図屏風」)デンバー美術館蔵 六曲一双 紙本金地著色 (各隻)一七五・三×三四・0㎝ 落款(右隻)「雨庵抱一筆」 印章(各隻)「文詮」朱文円印 「抱弌」朱文方印

1-10 夜ざくらや筥(はこ)提灯の鼻の穴

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%A4%9C%E6%A1%9C&x=0&y=0

季語=夜ざくら

※夜桜(よざくら)= 晩春

【解説】

夜の桜花。また、夜の桜花見物のことをいう。桜の木の周囲に雪洞や燈籠をともしたり、篝火を焚いたりする。闇の中に浮かび上がる桜は、昼間とは異なる妖艶さを秘めている。

※吉原の夜桜(よしわらのよざくら/よしはらのよざくら)=晩春

【解説】

遊郭吉原の夜桜見物のこと。その日のためにわざわざ見ごろとなる桜を植え、終われば抜いて、明年、新に植えるという手の込んだものであったいう。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-04-17

(一茶の「夜桜」の句)

1 夜桜(や)大門出れば翌の事(よざくらや/だいもんでれば/あすのこと) 七番日記

2 夜桜や天の音楽聞し人( よざくらや/てんのおんがく/ききしひと) 八番日記

3 夜桜や親爺(が)腰の迷子札(よざくらや/おやじがこしの/まいごふだ ) 浅黄空

※筥(はこ)提灯=箱提灯=上下に、円形で平たい蓋(ふた)があり、たためば全部蓋の中に納まって箱のようになる大型の提灯。蓋には開閉できる孔があり、ここからろうそくを出し入れする。はこぶら。

※俳諧・花摘(1690)下「門並や箱挑燈は盆の中〈渓石〉」(「精選版 日本国語大辞典」)

https://kotobank.jp/word/%E7%AE%B1%E6%8F%90%E7%81%AF-600761

「箱提灯」(「精選版 日本国語大辞典」)

「傾廓(けいかく)」=「傾国(けいこく)」(「君主が心を奪われて国を危うくするほどの美人。絶世の美女。傾城けいせい)」・「遊女」・「遊里。遊郭」)、「傾城けいせい)」(「美人の意,および遊女の意。漢書に美人を「一顧傾人城,再顧傾人国」と表現したのに基づき,古来君主の寵愛を受けて国 (城) を滅ぼす (傾ける) ほどの美女をさし,のちに遊女の同義語となった。浄瑠璃,歌舞伎の役柄に多く取入れられ,女方の基本の一つとされる。特に上方歌舞伎では『傾城浅間獄』『傾城壬生大念仏』など,「傾城」「契情」「けいせい」の字を外題につける習慣があった。歌舞伎舞踊では変化物に多く,立役が傾城を演じることで,意外性と芸の力を示したものと思われる。3世中村歌右衛門の『仮初 (かりそめの) 傾城』と2世中村芝翫の『恋傾城』 (『芝翫傾城』) が最も知られる。ともに長唄で,名称はうたい出しの文句からとられた。前者は文化8 (1811) 年江戸中村座の『遅桜手爾葉七字 (おそざくらてにはのななもじ) 』の七変化の一つ。作詞奈河篤助,松井幸三,作曲杵屋六左衛門。後者は文政 11 (1828) 年同座の『拙筆力七以呂波 (にじりがきななついろは) 』の七変化の一つで,作詞2世瀬川如皐,作曲4世杵屋三郎助 (10世六左衛門) 。長唄の曲としては,ほかに数曲が伝わる。<ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典>」からの、其角の造語のようである。

http://kikaku.boo.jp/shinshi/hokku10

傾廓

時鳥暁傘を買わせけり (其角『五元集』)

【*其角39歳の時の句。「ほととぎす あかつきかさを かわせけり」と読みます。『五元集』では「傾廓」と前書を付けています。「傾城」「傾国」なら城を傾けるほどの絶世の美女とか上級の遊女の意味になりますが「廓を傾けるほどの遊女」とは言いません。で、この前書よく分かりませんが「傾城のいる廓」と言う意味で「傾廓」と造語したのかも知れません。こう書いておけば、廓の朝帰りという場面だと分かるわけです。】

渓斎英泉筆「東都名所画 吉原の夜桜」(太田記念美術館蔵)

「句意」(その周辺)

この句の前書の「傾廓」から、この句は「吉原の夜桜」の句ということになる。この「筥(はこ)提灯の鼻の穴」の「筥(はこ)提灯」は「箱提灯」で、寛政二年(一七九〇)の頃、その「梶の音」の序文に「筥崎舟守()はこざきのふなもり」と署名しており、蠣殻町の、箱崎川に面した酒井家の中屋敷に転居していて、その中屋敷の主人の意を込めての、抱一の号の一つのようである。

ここからは、上屋敷よりも吉原への便もよく、「筥(はこ)提灯」というのは、その号の「筥崎舟守」の「筥=箱」を利かせての、吉原の趣向を凝らした種々の箱提灯を指してのものの意であろう。「鼻の穴」というのは、その提灯の上部の蓋の「開閉できる孔」の見立て的な用例で、その提灯の明かりで浮き彫りとなっている「夜桜と見物客」の一大イベントの偉容さを指しているものと解したい。

(句意その一)=吉原の三大景物(三大廓行事の「三月(夜ざくら)」のイベントは、まことに豪奢な偉容のもので、その一大パラダイス(「楽園」・「桜(夜桜)と人(見物客)とが作り出す楽土・浄土の世界」)が、その趣向を凝らした、さまざまな箱提灯の明かりで、浮かび上がってくる。

この句は、先に、次のアドレス(参考一・参考二)で紹介している。その「参考一」の『史記』「周本紀」第四に載る字句「后稷生巨跡」の伝説を背景としていると、次のようになる。

(句意その二)=吉原の三大景物(三大廓行事の「三月(夜ざくら)」のイベントは、まさに、 中国の「后稷(こうしょく)伝説」に出てくる「巨人の足跡を踏んで妊娠し生まれた后稷(「五穀の神」など)さながらに、さまざまな趣向を凝らした箱提灯の明かりが、その伝説の「巨人の足跡」のような「鼻の孔(あな)」となり、そこから浮かび上がってくる。

なお、これらの句意は、下記の「参考二」の「吉原の三大景物(三大廓行事)」を前提としている。

(参考一)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-04-17

【 夜ざくらや筥てふちんの鼻の上 (抱一・「三月・夜桜」の賛)

≪ 三月の図は春の人寄せのイベントである夜桜が描かれます。画賛の一つは「夜ざくらや筥でうちんの鼻の穴」です。春の吉原は、仲之町通りに鉢植えの桜を置きます。この画賛の初案の頭註には、『史記』「周本紀」第四に載る字句「后稷生巨跡」に拠ったとあります。后稷(こうしょく)には、母親の姜原(きょうげん)が巨人の足跡を踏んで妊娠したという伝説があります。つまり、「筥でうちんの鼻の穴」という小さい穴は、后稷が生まれた巨人の足跡に見立てられています。そこからうまれたものは「夜ざくら」と、描かれない多数の見物客です。つまり、筥提灯の上部の空気穴から光が漏れる。その光に照らしだされた夜桜と多数の見物客が、后稷に見立てられます。ここでは画賛は、夜桜の賑わいを補完する機能を担わされています。≫(「抱一筆『吉原月次風俗図』の背景(井田太郎稿)」)

どうにも、難解な、抱一の師筋に当たる、宝井其角の「謎句」仕立ての句である。この句の前書きのような賛に書かれているのだろうが、『史記』の「后稷(こうしょく)」伝説に由来している句のようである。

「后稷(こうしょく)」伝説とは、「〔「后」は君、「稷」は五穀〕 中国、周王朝の始祖とされる伝説上の人物。姓は姫(き)、名は棄(き)。母が巨人の足跡を踏んでみごもり、生まれてすぐに棄(す)てられたので棄という。舜(しゆん)につかえて人々に農業を教え、功により后稷(農官の長)の位についた」を背景にしているようである。

ここは、余り詮索しないで、上記の、渓斎英泉筆「東都名所画 吉原の夜桜」ですると、「花魁道中を先導する男衆の持つ箱提灯の上部の穴からの光が、鮮やかに夜桜や人影を浮かび上がらせる」というようなことなのであろう。 】

(参考二)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-04-21

【 吉原の三大景物(三大廓行事)は、「三月(夜ざくら)・七月(玉菊灯籠)・八月(俄)」である。

傾廓

夜ざくらや筥提灯の鼻の穴 (抱一『屠龍之技』「第一こがねのこま」)

桜迄つき出しに出る仲の町 (『柳多留七』)

傾廓

灯籠も鶍(いすか)の嘴(はし)と代りけり(抱一『屠龍之技』「第二かぢのおと」)

玉菊の魂(たましい)軒へぶらさがり(『柳多留一』)

俄

獅々の坐に直るや月の音頭とり(抱一「吉原月次風俗図・八月」)

灯籠が消へて俄にさわぐ也 (『柳多留四六』)

祇園ばやしで京町を浮く俄 (『柳多留一三三』)

抱一の自撰句集『屠龍之技』の前書きに出て来る「傾廓」は、其角の次の句の前書きに由来があるのであろう。

傾廓

時鳥暁傘を買わせけり (其角『五元集』)

この「傾廓」は、「傾城」「傾国」と同じような意であろうか。それとも、「傾城の遊女が居る廓=吉原」の意であろうか。この其角の句は、吉原の朝帰りの句である。抱一の吉原の句は、この種の其角の句に極めて近い。

なお、上記の「吉原月次風俗図」に出て来る季語のうち、吉原特有のものは、※印の「八月=俄」と「十二月=狐舞い」だけで、その他のものは、連歌・俳諧の主要な季語(季題)ばかりである。 】

1-11 茅の実の四(よツ)もたら(足られ)でや暮遅し

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1901

季語=暮遅し(三春)。遅日(ちじつ)、遅き日、暮れかぬる、夕長し、春日遅々。

【解説】

春の日の暮れが遅いこと。実際には夏至が一番日暮れが遅いが、冬の日暮れが早いので、春の暮れの遅さがひとしお印象深く感じられる。

【来歴】『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。

【例句】

遅き日のつもりて遠き昔かな 蕪村「蕪村句集」

遅き日や谺聞こゆる京の隅 蕪村「夜半叟句集」

遅日を追分ゆくや馬と駕 召波「春泥発句集」

軒の雨ぽちりぽちりと暮遅き 一茶「文化句帳」

https://kigosai.sub.jp/kigo500c/778.html

※「茅の実」=榧の実(晩秋)。イチイ科の針葉樹で、高さ三十メートルにもなる。四月頃開花し、雌株に二、三センチの楕円形の実がつく。十月に緑色の外皮が紫褐色となり、裂けて種子が落ちる。独特の芳香があり、炒って食べる。

「茅の実の四(よツ)もたら(足られ)でや暮遅し」の季語は「暮遅し」で、「茅の実」は、「お茶受け」などの食用の炒り榧の実の意で、季語の働きはしていない。

※「四(よ)ツ」=「茅の実が四つ」と時刻の「(暮れ・夜)四つ=夜十時」とが掛けられている用例。

※「たらで」=「足らで」(足りない、満たない)の意。

この句にも、前書の「傾郭」が係り、この句は「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」の句と解したい。

「名所江戸百景 廓中東雲」絵師:広重、版者:魚栄、行年:安政4

https://www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail268.html?artists=utagawa-hiroshige-1

「句意」(その周辺)

「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」を背景としている句である。一見すると、どうにも、チンプンカンプンの句であるが、中七の「四もたらでや」を「四(ツ)もたらでや(足らでや)」の詠みと解すると、前書の「傾廓」とドッキングして、「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」に関連しての句であろうというのが浮かび上がってくる。

とすると、この下五の「暮遅し」(三春)の季語が、当時の時刻の「朝四つ(夏=09:40、冬=10:20頃)」と「夜四つ(夏=22:20、冬=21:40頃)の、「夜四つ」で、それは「暮遅し」の「暮れ」が係り、暮れ四つ=夜四つ」ということになる。

さらに、この「暮遅し」の季語が、「夏至」と「冬至」による、微妙な「時刻の動き」を暗示していて、実に巧妙な句作りということ分かってくる。

それだけではなく、この上五の「茅の実」が、季語の「榧の実」(晩秋)なのかどうか、それとも、「茅花(つばな)」(仲春)の、その「花穂」(食用となる)なのかどうかとなると、これは、この句を作った抱一その人に問う他は術は無いという雰囲気の句である。

おそらく、季語的には、「茅花(つばな)」(仲春)の穂で、「暮遅し」(三春)と齟齬はなく、その意図するものは、季語の働きをする「榧の実」(晩秋)ではなく、吉原のお茶の茶受けの「炒り榧の実」を指してのもののように思われる。

(句意その一) 「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」、まだ、お茶受けの「かやの実」を「四つ」にも手を出していない時刻なのに、ついこの間の暮れるのが早いのに比して、もう「こんな時刻」なのかと、春めいた遅日の夜の更けるのを実感する。

これに、「夜四つ(22:20~21:40)=鐘四つ=吉原大門を閉じる」と「暁九つ(24:00)=木四つ=引け四つ=各見世も大戸を下ろす。江戸新吉原の遊里で、遊女が張り見世から引き揚げる時刻。実際には九つ(午後12時)であるが、四つ(午後10時)とみなして拍子木を四つ打った。「木の四つ」と称して、「鐘四つ」と区別した」とを加味すると、次のような句意となる。

(句意その二) 「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」を告げたら、まだ、お茶受けの「かやの実」を「四つ」にも手を出していないに、もう「引け四つ」の「木の四つ」の拍子木(「茅の実」と「榧の実」の「木=拍子木」を示唆している?)が聞こえてくるとは、何とも、春めいた遅日の夜の更けるのを実感するよ。

(参考一)

【 廓の一日

https://www.edo-yoshiwara.com/kuruwa-2/kuruwa-day/

夏 冬 時 廓の動き

05:00 07:00 明六ツ 卯(う) 大門を開ける

昨日の泊まり客を見送った遊女たちがもう一眠りし始めます。朝帰りの客は中宿や茶屋で朝粥などを食べてから帰宅するのが習慣だったようです。中宿とは、前日登楼前に利用した船宿のことです。上客の場合、遊女が大門まで見送りに来ます。

07:20 08:40 朝五ツ 辰(たつ) 仕事の始まり

針仕事など、吉原で商売をする人々がやってくるのがこの頃のようです。

09:40 10:20 朝四ツ 巳(み) 遊女の起床時間

物売りがさかんに行き来するのもこの時間帯のようです。座敷の掃除や花生けなどもこの時間に行われます。

12:00 12:00 昼九ツ 午(うま) 昼見世始まる

昼見世までに遊女たちは入浴・髪結い・化粧をすませます。

14:20 13:40 昼八ツ 未(ひつじ) 昼見世

昼見世はあまり賑わいがなく、遊女たちは手紙を書いたり、本を読んだりして遊び半分過ごします。

16:40 15:20 昼七ツ 申(さる) 昼見世終わる

この時間から夜見世が始まるまでに、遊女たちは食事を済ませます。

19:00 17:00 暮六ツ 酉(とり) 夜見世始まる

夜見世開始の少し前、灯りをともす頃に道中があったようです。見世清掻き(みせすががき・単に清掻きとも)という開店を知らせるお囃子とともに遊女が張り見世につきます。

20:40 19:20 夜五ツ 戌(いぬ) 床に付く

賑やかな宴会も終わり、客と遊女は床に付きます。

22:20 21:40 夜四ツ 亥(い) 大門を閉じる

鐘四ツともいいます。この後は隣の潜り戸から出入りしたようです。四ツは正規の張見世終了時間なのですが、それでは営業にさしつかえるので、この時間を四ツとは言わず、次の九ツを四ツと言い張って時間を延長していました。

24:00 24:00 暁九ツ 子(ね) 引け四ツ

正しい四ツ(鐘四ツ)に対してこちらを引け四ツといいます。各見世も大戸を下ろし、横の潜り戸から出入りします。金棒をならしながら火の番が回ります。

01:40 02:20 暁八ツ 丑(うし) 大引け

客のついた遊女も、つかなかった遊女も就寝時間となります。一般的にこの時間が大引けと言われていますが、いくつかの資料によっては明治以降の呼び方としていたり、大引け=引け四ツとしていたり、未詳の部分があるようです。

03:20 04:40 暁七ツ 寅(とら) 後朝

客と遊女との別れを後朝(きぬぎぬ)といいます。朝帰りの客を茶屋の者が迎えに来始めます。当時非人溜と呼ばれた場所から清掃の者が来て、廓内の清掃をするのもこの時刻のようです。

※不定時法の時間は九ツから始まり四ツまで減らしていき、また九つに戻ります。

暁(あかつき)・明(あけ)・朝(あさ)・昼(ひる)・暮(くれ)・夜(よる)といった言葉が入ることも入らないこともあったようです。

また、十二支による呼び方は武家社会や改まった時に使われていたようです。】

(参考二)

【 吉原の正月

https://www.web-nihongo.com/edo/ed_p103/

吉原の正月は静かである。

元日の朝は居続けの客もなく、メインストリートである仲之町(なかのちょう)通りには人影がない。ひっそりとした音のない世界でもある。時折、時を告げる金棒引(かなぼうひき)が、金棒を引きずり鐶(かん)を鳴らし歩き、時を告げる柝(き)を打つ音がするだけである。

吉原の大晦日(おおみそか)から元旦にかけて、若い者(妓牛〈ぎゅう〉とも言う)は大忙しである。「引け四ツ」が過ぎて客がいなくなると、通りに門松を出し、妓楼に向けて門松を飾る。通りに背を向けるのは、客が入りやすくするためのスペースを作るためだという。

この「引け四ツ」は、吉原独特の時報で、九ツ(午前零時)を告げる直前に四ツ時(午後10時頃)を触れ回ることである。明暦3年(1657)の振袖火事で元吉原(中央区堀留町付近)も全焼し、浅草日本堤千束(せんぞく)村へ移転(新吉原)させられた。遠い郊外の地となったことから、吉原遊びは夜の営業が許されるようになった。しかし、四ツ時で営業を終了して大門(おおもん)を閉め、客を帰していたのでは夜の商売にならない。

誰か頭の切れ者がいたらしく、九ツまでは四ツ時なのだから、九ツの直前に四ツ時を告げて回ればよかろうとなって「引け四ツ」が生まれた。

大晦日は「引け四ツ」を合図に元日には客をとらないから大門は閉めきりとなり、若い者たちが通りに門松を出し注連縄(しめなわ)を飾る。何時(いつ)もは昼の八ツ時(午後2時頃)に若い者たちが格子を洗うのだが、正月を迎えるからと、九ツ過ぎに、あらたまる春を迎えるようにと、寒さのなか格子を洗う者もいただろう。

さて、朝を告げる烏(からす)が鳴き出すと、新年を迎える。時代によっては、三日間、庭焚火(にわたきび)をしたようだが、幕末には廃ったようでもある。着物もあらためて内証(ないしょう。主人の居間)に遊女たち家内の者が一同に集まり、揃って雑煮を祝う。

吉原の元日の朝は遅いから、昼近くになって妓楼の花形花魁(おいらん)は、若い新造(しんぞう)と禿(かむろ)たちを大勢連れ、日頃お世話になっている引手茶屋(ひきてぢゃや)へ挨拶に出向く。どこの妓楼も同じような時刻に雑煮の祝いも終わり、一斉に馴染(なじ)みの茶屋へ挨拶に出かけるから、仲之町通りは遊女などでラッシュアワーとなる。

落語などでは、遊んだ後にキャッシュ払いをするような感じで噺(はなし)が進むが、それは吉原の最奥にある局見世(つぼねみせ)などの最下級の遊びの世界のことで、吉原の大見世(おおみせ。総籬〈そうまがき〉とも言う)や中見世(ちゅうみせ。半籬〈はんまがき〉とも)の客は、茶屋を通して遊びの勘定を支払う。つまり遣手婆(やりてばば)や太鼓持(たいこもち)へのチップなどは別にして、遊女の揚代や芸者代、料理代などに加えて、茶屋の手数料もすべて茶屋に立替えてもらい、それを後日まとめて支払うことになっている。だから吉原遊びを「茶屋遊び」とも言うわけである。 】

(参考三)

【 抱一と吉原

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00885/

姫路藩主の弟・酒井抱一(ほういつ、1761-1829)は、吉原の大文字屋の「香川」を身請けし、根岸(現・台東区)の雨華庵(うげあん)で創作に勤しんだ絵師である。歌舞伎の七代目市川団十郎の贔屓であり、俳諧や狂歌も得意であった抱一が、高級遊女たちと機知に富む会話を楽しんでいたことが、吉原近くの料理屋「駐春亭」の主人が聞き書きをまとめた『閑談数刻』に残されている(※2)。以下は、鶴屋の花魁・大淀とのやり取りである。

ある人大淀かたへ馴染通ひけるに、鶯邨(おうそん、抱一の号)君も折々遊びに行給へるを、わけありての事成べしと人のうわさしけるを聞て、

きのふけふ淀の濁や皐月雨

と書て御めにかけたるに、鶯邨君、

淀鯉のまだ味しらずさ月雨

と、返しをなし給へるを聞て、大淀、

ぬれ衣を着る身はつらし皐月雨

といゝ訳てうち連、うなぎ舛やにて一盃のミ笑ひしと也。

大淀と馴染みになっている客が、抱一も時々遊びにくることを知って、深い仲なのではとやきもちを焼いた。そのうわさを聞いた大淀が、「このところの五月雨で、私に悪い評判が立っている(淀が濁っている)」と書いて抱一に見せたところ、「五月雨によって水が淀めば、鯉がいても見えないものさ」と詠み、自分が大淀と深い関係がないことや「大淀がまだ色恋の機微を知らない」ことにかけて返した。それに対して大淀は、「五月雨の中で着物が濡れるのはつらい」と、噂は「濡れぎぬ」であると訴える。2人は笑い合いながら、うなぎの舛屋で酒を楽しんだという。

抱一は、神田明神や山王権現(現在の日枝神社)の天下祭りで、佐久間町(現・神田佐久間町)や魚河岸(現・日本橋)から参加する手踊(河東節)の作詞もしている。それに曲を付けたのが、吉原に住む高級ミュージシャンだった男芸者で、歌舞伎の地方(じかた)としても音楽を担当していた。出稼ぎ人らによって、江戸に持ち込まれた労働歌やざれ歌を、上品な長唄などにアレンジしたのも男芸者たちであった。

】