その一 西行法師

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の一「西行・定家」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(山種美術館蔵)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/215347

(「西行法師」周辺メモ)

1 西行法師:こころなき身にもあはしられけりしぎたつ沢の秋の夕ぐれ(山種美術館蔵)

(釈文)

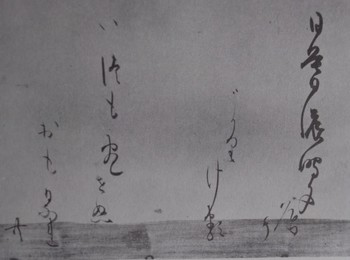

西行法師

こ々路那幾身尓も哀盤しら禮介利

鴫多徒澤濃秋乃夕暮

秋 ものへまかりける道にて

心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)たつ沢の秋の夕暮(山家集470)[新古362]

【通釈】心なき我が身にも、哀れ深い趣は知られるのだった。鴫が飛び立つ沢の秋の夕暮――。

語釈】◇心なき身 種々の解釈があるが、「物の情趣を解さない身」「煩悩を去った無心の身」の二通りの解釈に大別できよう。前者と解すれば出家の身にかかわりなく謙辞の意が強くなる。下に掲げた【鑑賞】は、後者の解に立った中世歌学者による評釈である。◇鴫たつ沢 鴫が飛び立つ沢。鴫はチドリ目シギ科に分類される鳥。多種あるが、多くは秋に渡来し、沼沢や海浜などに棲む。非繁殖期には単独で行動することが多く、掲出歌の「鴫」も唯一羽である。飛び立つ時にあげる鳴き声や羽音は趣深いものとされた。例、「暁になりにけらしな我が門のかり田の鴫も鳴きて立つなり」(堀河百首、隆源)、「をしねほす伏見のくろにたつ鴫の羽音さびしき朝霜の空」(後鳥羽院)

【補記】秋の夕暮の沢、その静寂を一瞬破って飛び立つ鴫。『西行物語』では東国旅行の際、相模国で詠まれた歌としているが、制作年も精しい制作事情なども不明である。『御裳濯河歌合』で前掲の「おほかたの露にはなにの」と合わされ、判者俊成は「鴫立つ沢のといへる、心幽玄にすがたおよびがたし」と賞賛しつつも負を付けた。また俊成は千載集にこの歌を採らず、そのことを人づてに聞いた西行はいたく失望したという(『今物語』)。『西行法師家集』は題「鴫」、新古今集は「題しらず」。

(「鹿下絵新古今集和歌巻」周辺メモ )

【「鹿下絵新古今集和歌巻」は戦後小刀を入れて諸家に分藏されることになったが、もちろん本来は一巻の巻物であった。しかも全長二〇mを超える大巻であったらしい。この下絵も鹿という単一のモチーフで構成されている。鹿はたたずみ、群れる。雌雄でじゃれ合い、戯れる。跳びはね、走る。そして山の端に姿を消していく。鹿の視線や動きのベクトルは、画面内でさまざまに変化する。先に指摘した「鶴下絵和歌巻」の特異な構成は、この和歌巻と比較することによって一層はっきりするであろう。】(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』)

【「西行への傾倒」 光悦が選んだのは『新古今和歌集』巻四「秋歌 上」、岩波文庫版でいえば三六二番から三八九番までにあたる。つまり西行法師の「こころなき身にもあはしられけりしぎたつ沢の秋の夕ぐれ」から藤原家隆の「鳰のうみや月のひかりにうつろへば浪の花にも秋は見えけり」まで連続する二八首である。西行法師の前後には、寂連法師の「さびしさはその色としもなかりけりまき立つ山の秋の夕暮」と藤原定家の「見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕ぐれ」がある。有名な三夕の和歌、これをもって秋歌の和歌巻を始めようとするのはだれでも思いつく着想であろう。

しかし光悦は寂連をカットし、いきなり西行から書きだした。それは光悦が西行を高く評価し、西行に対する特別の感情をもっていたからである。『本阿弥行状記』には西行に関することが数条見出されるが、とくに「心なき」の一首は一七二条に取り上げられている。この一首にならって、飛鳥井雅章は「あはれさは秋ならねどもしられけり鴫立沢のあとを尋ねて」と詠んだ。ところがこの鴫立沢というのは、西行の和歌によって後人が作り出した名所であったので、このような詠吟は不埒であると勅勘を蒙ったという話である。雅章の恥となるような逸話を持ち出しつつ、西行の素晴らしさを際立たせたわけである。それにしても、並の書家であれば三夕の和歌の一つをカットすることなど、絶対にしなかったであろう。 】(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』)

【『本阿弥行状記』一七二段

心なき身にも哀れは知られけり鴫立沢の秋の夕暮 西行法師

これを秀吟は西行東国行脚の時なり。その旧跡、相模国に鴫立沢と申て庵なども有之候由。然るに飛鳥井雅章卿

あはれさは秋ならねともしられけり鴫立沢のあとを尋ねて

と申歌を詠給ふ事、右鴫立沢と申は後人の拵へし所なるを、かく詠吟の事不埒也と勅勘を蒙り給ひしとぞ。道を大切になし給ふ事難有御事也。 】(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥メモ(その一)

↓

http://sakurasayori.web.fc2.com/hyaku88.html

「御裳濯河歌合」(十八番)

左:勝(山家客人)

大かたの霧にはなにの成るならん袂(たもと)に置くは涙なりけり(千載集)

右:(野径亭主)

心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)たつ沢の秋の夕暮(新古今集)

判詞(俊成)

右歌の「鴫立つ沢の」と詠んでいるのは、心が幽玄で姿は及び難いものがある。ただし左の歌で「霧はなにの」と云っているのは、言葉は浅いようだが心はまことに深い。勝ると申すべきであろう。

参考: 右歌は西行の代表作の一つで、いわゆる「三夕(さんせき)の歌」でもある。俊成はこの寂寥感溢れる歌を「心幽玄」として認めているが、左歌の「霧にはなにの」というのを心の深さとして高く評価している。わが袂に置く涙なのだが、あたり一面に置く一粒一粒の露はいったい何がなったのか。この世に存在する、そのものの悲傷であろうか、余情の深い歌である。右の歌は、上句が説明的で下句はその材となっている、というように俊成は見たのであろうか。左歌は「千載集」に採り、右歌は外している。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その二)

その二 藤原定家

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の一「西行・定家」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原定家)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(個人蔵)

↓

(追記)「光悦書宗達下絵和歌巻」周辺(「メモ」その五)(再掲)

(「藤原定家」周辺メモ)

西行法師すすめて、百首歌よませ侍りけるに

2 見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮(新古363)

(釈文)西行法師須々めて百首哥よま世侍介る尓

見王多世盤華も紅葉もな可利け里浦濃とまや乃阿支乃遊ふ久連

【通釈】あたりを見渡してみると、花も紅葉もないのだった。海辺の苫屋があるばかりの秋の夕暮よ。

【語釈】◇花も紅葉も 美しい色彩の代表として列挙する。◇苫屋(とまや) 菅や萱などの草で編んだ薦で葺いた小屋。ここは漁師小屋。

【補記】文治二年(1186)、西行勧進の「二見浦百首」。今ここには現前しないもの(花と紅葉)を言うことで、今ここにあるもの(浦の苫屋の秋の夕暮)の趣意を深めるといった作歌法はしばしば定家の試みたところで、同じ頃の作では「み吉野も花見し春のけしきかは時雨るる秋の夕暮の空」(閑居百首)などがある。新古今集秋に「秋の夕暮」の結句が共通する寂蓮の「さびしさはその色としも…」、西行の「心なき身にもあはれは…」と並べられ、合せて「三夕の歌」と称する。

(「鹿下絵新古今集和歌巻」周辺メモ )

【「闇を暗示する銀泥」 「鶴下絵和歌巻」において雲や霞はもっぱら金泥で表されていたが、この和歌巻では銀泥が主要な役割を果たすようになっている。これは夕闇を暗示するものなるべく、中間の明るく金泥のみの部分を月光と解えるならば、夕暮から夜の景と見なすとも充分可能であろう。なぜなら、有名な崗本天皇の一首「夕されば小倉の山に鳴く鹿は今宵は鳴かずいねにけらしも」(『万葉集』巻八)に象徴されるように、鹿は夕暮から夜に妻を求めて鳴くものとされていたからである。朝から夕暮までの一日の情景とみることも可能だが、私は鹿の伝統的なシンボリズムを尊重したいのだ。 】(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』)

崗本天皇の御製歌一首

夕されば小倉の山に鳴く鹿はこよひは鳴かず寝(い)ねにけらしも(万8-1511)

【通釈】夕方になると、いつも小倉山で鳴く鹿が、今夜は鳴かないぞ。もう寝てしまったらしいなあ。

【語釈】◇小倉の山 不詳。奈良県桜井市あたりの山かと言う。平安期以後の歌枕小倉山(京都市右京区)とは別。雄略御製とする巻九巻頭歌では原文「小椋山」。◇寝(い)ねにけらしも 原文は「寐宿家良思母」。「寐(い)」は睡眠を意味する名詞。これに下二段動詞「寝」をつけたのが「いね」である。

【補記】「崗本天皇」は飛鳥の崗本宮に即位した天皇を意味し、舒明天皇(高市崗本天皇)・斉明天皇(後崗本天皇)いずれかを指す。万葉集巻九に小異歌が載り、題詞は「泊瀬朝倉宮御宇大泊瀬幼武天皇御製歌一首」すなわち雄略天皇の作とし、第三句「臥鹿之(ふすしかは)」とある。

【他出】古今和歌六帖、五代集歌枕、古来風躰抄、雲葉集、続古今集、夫木和歌抄

【参考歌】雄略天皇「万葉集」巻九

夕されば小椋の山に臥す鹿は今夜は鳴かず寝ねにけらしも

【主な派生歌】

夕づく夜をぐらの山に鳴く鹿のこゑの内にや秋は暮るらむ(*紀貫之[古今])

鹿のねは近くすれども山田守おどろかさぬはいねにけらしも(藤原行家)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥メモ(その二)

↓

https://japanese.hix05.com/Saigyo/saigyo3/saigyo306.miyakawa.html

「宮河歌合」(九番)

左:勝(玉津嶋海人)

世中を思へばなべて散る花の我身をさてもいづちかもせん

右:(三輪山老翁)

花さへに世をうき草に成りにけり散るを惜しめばさそふ山水

判詞(定家)

右歌、心詞にあらはれて、姿もをかしう見え侍れば、山水の花の色、心もさそはれ侍れど、左歌、世中を思へばなべてといへるより終りの区の末まで、句ごとに思ひ入て、作者の心深く悩ませる所侍れば、いかにも勝侍らん。

参考:「この御判の中にとりて、九番の左の、わが身をさてもといふ歌の判の御詞に、作者の心深くなやませる所侍ればと書かれ候。かへすがへすもおもしろく候かな。なやませるといふ御詞に、よろづ皆こもりめでたく覚え候。これ新しく出でき候ぬる判の御詞にてこそ候らめ。古はいと覚え候はねば、歌の姿に似て云ひくだされたるやうに覚え候。一々に申しあげて見参に承らまほしく候ものかな」。こう書いた上で西行は、「若し命生きて候はば、必ずわざと急ぎ参り候べし」と付け加えている。西行の感激がいかに大きかったか、よく伺われるところである。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その三)

その三 藤原(飛鳥井)雅経

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の二「藤原雅経」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

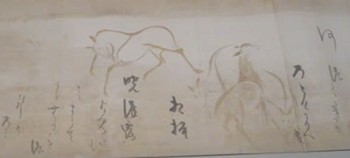

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サントリー美術館蔵)

紙本金銀泥画・墨書/一幅 江戸時代初期・17世紀 縦33.7cm 横122.5cm

【 もとは『新古今和歌集』巻四・秋歌上より抜き出した二十八首を散らし書きにした、全長二十メートルにも及ぶ長巻だったが、戦後に裁断されて諸家に分蔵されたものの一つ。全巻を通して地面や霞に刷かれた金銀泥によって、秋の一日の早朝から夕暮までの時間経過が叙情的に表されている。前半部分にあたる本作では、鹿がうずくまって右上から左下へと列をなす様子が描かれ、光悦は鹿を包み込み、空間と調和するようにゆったりと和歌を記している。(『サントリー美術館プレミアム・セレクション 新たなる美を求めて』サントリー美術館、2018年) 】

(周辺メモ・釈文など)

五十首哥た天ま徒里し時 → 五十首歌たてまつりし時

ふぢハらの雅経 → 藤原雅経(飛鳥井雅経)

た遍天や盤おも日安里共如何何勢無 → たへてやは思ひありともいかがせむ

む久ら濃宿濃阿支能夕暮 → 葎(むぐら)の宿の秋の夕ぐれ

五十首歌たてまつりし時

たへてやは思ひありともいかがせむ葎(むぐら)の宿の秋の夕ぐれ(新古364)

【通釈】耐えられるものですか。恋しい思いがあるとしても、どうにもならないわ。こんな、葎の生えた侘び住居の秋の夕暮――とてもあなたの思いを受け入れることなどできない。

【語釈】◇たへてやは 耐えていられるだろうか、いやできない。◇思ひありとも 下記本歌を踏まえて言う。

【本歌】「伊勢物語」第三段

思ひあらば葎の宿に寝もしなむひじきものには袖をしつつも

【補記】老若五十首歌合。伊勢物語の本歌は、男が懸想した女に「ひじき藻」を贈る時に「恋の思いがあるならば、葎の宿でもかまうものか。一緒に寝ましょう。敷きものには袖があれば十分ではありませんか」と言いやったもの。雅経の歌は、女が男に応答する形をとって、「いや、葎の宿であるばかりか、今は秋という季節なのだから、思いがあっても、侘しさには耐えられないだろう」と男の申し出を拒絶している。恋の思いを「秋思」によって否定しているのである。この歌が老若歌合でも新古今集でも恋歌でなく秋歌とされているのは、そのためであろう。

藤原雅経(飛鳥井雅経) 嘉応二年~承久三(1170-1221)

関白師実の玄孫。刑部卿頼輔の孫。従四位下刑部卿頼経の二男。母は権大納言源顕雅の娘。刑部卿宗長の弟。子に教雅・教定ほかがいる。飛鳥井雅有・雅縁・雅世・雅親ほか、子孫は歌道家を継いで繁栄した。飛鳥井と号し、同流蹴鞠の祖。

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十一) 参議雅経と二条院讃岐

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-02

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その十一)参議雅経と二条院讃岐

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-10

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その一)

「光悦書宗達下絵和歌巻」は、一匹の鹿(角のある雄鹿)からスタートとする(その一「西行法師」図)。そして、次に、もう一匹の鹿(角のある雄鹿)が登場する(その二「藤原定家」図)。

それ続く、次の画面が、この鹿の群生図(その三「藤原(飛鳥井)雅経」図)である。これに続く、その四(宮内卿)、その五(鴨長明)の歌人群は、この群生図(その三)が、「新古今集」の撰進を始め、実質的な中心的な撰者の一人であった後鳥羽上皇を中心とする、それを取り巻く歌壇(「新古今集歌壇」)の面々の見立てと解しても差し支えなかろう。

とすると、「その一」図の鹿は西行、「その二」図)の鹿は定家という見立てになる。そして、西行と定家との出会いは、文治二年(一一八六)、西行の勧進に応じた「二見浦百首」の詠草の中で、時に、西行、六十九歳、定家、二十五歳の時である。

この「二見浦百首」の「秋二十首」に、のちに『新古今集(巻第四)』所収「秋歌上」に撰入された、世に「三夕の歌」として名高い、次の三首のうちの「定家作」が誕生する。

361 さびしさはその色としもなかりけり まき立つ山の秋の夕暮(寂連)

362 心なき身にもあはれは知られけり しぎたつ澤の秋の夕ぐれ(西行)

363 見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ(定家)

この定家の歌には、「西行法師のすすめて百首歌詠ませはべりけるに」の詞書が付してある。そして、光悦書・宗達(伊年)画の「鹿下絵新古今集和歌巻」(諸家分蔵)は、この「362 心なき身にもあはれは知られけり しぎたつ澤の秋の夕ぐれ(西行)」から始まり(「その一」図)、それに続く二番手が、この「363 見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ(定家)」(「その二」図)なのである。

ここで、この「鹿下絵新古今集和歌巻」(諸家分蔵)の末尾を飾る藤原家隆の次の一首について触れて置きたい。

389 鳰のうみや月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(家隆)

千利休の秘伝書の一つとされている『南方録』(南坊宗啓著)で、その中に「紹鴎(利休の師の「竹野紹鴎」)わび茶の湯の心は、新古今集の中、定家朝臣の歌に、「見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ」、この歌の心にてこそあれ」と、この歌こそが「わび茶の湯の心」と評している。

それに続けて、「又宗易(利休の法名)、今一首見出したりとて、常に二首を書付、信ぜられしなり。同集家隆の歌に」と書き留められている、家隆の歌が次の一首なのである。

花をのみ待つらん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや(家隆「六百番歌合」)

即ち、千利休の「侘び茶の理想」(草庵の茶)を具現するものとして、「新古今集」時代の二大歌人「定家・家隆」の、次の二首が挙げられるということであろう(『日本詩人選十一藤原定家(安藤次男著)』)。

見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ(定家『新古今集』)

花をのみ待つらん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや(家隆「六百番歌合」)

「鹿下絵新古今集和歌巻」(諸家分蔵)の末尾を飾る藤原家隆の歌(鳰のうみや月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり)は、上記の『南方録』で紹介されている「花をのみ待つらん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや(家隆「六百番歌合」)と、同じ響きを有していると、「鹿下絵新古今集和歌巻」の揮毫者である光悦その人は感じ取っていることであろう。

ここに、光悦の同朋の一人である「小堀遠州」(秀忠・家光二代に仕えた近江長浜の城主・小堀遠江森政、光悦と同じく多芸のアートディレクター・茶人)が「侘び茶の理想」とした一句(「茶話指月集」の宗長の句とも宗碩の作ともいわれている)を並列して置きたい。

1 見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕ぐれ(定家『新古今集』)

2 花をのみ待つらん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや(家隆「六百番歌合」)

3 鳰のうみや月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(家隆『新古今集』)

4 夕月夜海すこしある木の間かな(宗長か宗碩の句「茶話指月集」=小堀遠州の「きれい寂び」を象徴する句)

これらを、『茶の本(The Book of Tea) 岡倉天心著 千宗室跋・序 浅倉晃訳』から、その英訳(原訳)を記して置きたい。

1 見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕ぐれ(定家『新古今集』)

Gazing long to the share,

There are no blossoms

Or crimson leaves;

Out at sea!s edge a rush hut

In auturmn dusk.

2 花をのみ待つらん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや(家隆「六百番歌合」)

To one who awaits

Only the cherry!s blossoming

I would shod

Spring in the mountain village,

Its young herbs amid snow.

3 鳰のうみや月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(家隆『新古今集』)

4 夕月夜海すこしある木の間かな(宗長か宗碩の句「茶話指月集」=小堀遠州の「きれい寂び」を象徴する句)

A cluster of summer trees,

A bit of the sea,

A pale evening moon.

さらに、十五世千宗室の「跋文」の一節を下記に併記して置きたい。

【 茶の宗匠である紹鴎は、侘びの心を表すものとして、藤原定家卿の次の一首を選んだ。

見わたせば

花も紅葉もなかりけり

浦のとまやの

秋の夕ぐれ

春の花のあでやかさもなければ、秋の紅葉の美しさもない。この光景から思い浮かべるのは、一種の寂しさである。おそらくこのような「不完全さ」に、人は自己本然(ほんねん)の姿をはっきりと見るのだろう。このような無一物の境涯においてのみ、私たちは自らを取り巻く事物の真の価値をみいだせるのだ。天心がいうように、「自己のなかの大いなるものの小ささを感ずることのできない人は、他人のなかの小さなものの大いさを看過(みのが)しがちなものだ。

紹鴎が選んだ和歌の侘びには隠遁的な趣きがあるが、藤原家隆卿が詠み、利休居士が選んだ一首は、逆に明るさを待ち望んでいる。

花をのみ

待つらん人に

山ざとの

雪間の草の

春を見せばや

ここで、侘びは新しい意味をもってくる。私たちはそれが新しい生命力と新しい意味を持って、再びこの世に現れたと感じる。 】(『茶の本(The Book of Tea) 岡倉天心著 千宗室跋・序 浅倉晃訳』)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その四)

その四 宮内卿

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の三「宮内卿・鴨長明」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (五島美術館蔵)

紙本金銀泥画・墨書/一幅 江戸時代初期・17世紀 縦34.0cm 横87.7cm

https://www.gotoh-museum.or.jp/collection/col_03/08074_001.html

↓

【 絵師俵屋宗達(?~1640頃)が描いたと伝える金銀泥の鹿の下絵に、『新古今和歌集』より選んだ28首の秋の和歌を本阿弥光悦(1558~1637)が書写した、もとは約22メートルに及ぶ一巻の巻物(益田鈍翁〈どんのう〉旧蔵)。現在は断簡となり、前半部は静岡・MOA美術館、東京・山種美術館他、諸家が分蔵、後半部分はアメリカ・シアトル美術館が所蔵する。本品は、雄鹿とそれを振り返る雌鹿を描いた料紙に、宮内卿の和歌(巻第四「秋歌上」365番)を書いた部分。 】

(周辺メモ・釈文など)

4 宮内卿:おもふ事さしてそれとはなき物を秋のゆうふべを心にぞとふ

秋濃哥と天よ見ハべ利介る → 秋の歌とてよみ侍りける

宮内卿 → 後鳥羽院宮内卿

おもふ事左し亭曽禮とハな支物を→ 思ふことさしてそれとはなきものを

秋濃ゆふべを心尓曽ととふ → 秋の夕べを心にぞ問ふ

秋の歌とてよみ侍りける

思ふことさしてそれとはなきものを秋の夕べを心にぞとふ(新古365)

【通釈】思い悩むことはこれと言ってないのに…。なぜ秋の夕べは何とはなしに物思いがされるのか、我が心に問うてみるのだ。

(宮内卿)

後鳥羽院宮内卿とも。右京権大夫源師光の娘。泰光・具親の妹。母は後白河院女房安藝。父方の祖父は歌人としても名高い大納言師頼。母方の祖父巨勢宗茂は絵師であった。後鳥羽院に歌才を見出されて出仕し、正治二年(1200)、院二度百首(正治後度百首)に詠進。建仁元年(1201)の「老若五十首歌合」「通親亭影供歌合」「撰歌合」「仙洞句題五十首」「千五百番歌合」、同二年(1202)の「仙洞影供歌合」「水無瀬恋十五首歌合」など、院主催の歌会・歌合を中心に活躍した。

(「宮内卿」周辺メモ)

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合・その十四)宮内卿と正二位秀能(藤原秀能)

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-16

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十四)後鳥羽院宮内卿と藤原秀能

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-08

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その二)

この「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(宮内卿)」の画面で、角のない雌鹿が登場して来る。この雌鹿は、「新古今集』編纂の権化のような、時の帝王「後鳥羽院」(天皇・上皇)が見出した、二十歳前後で夭折したとされている女流歌人の「宮内卿」の見立てと解することは自然の流れであろう。

しかし、この「鹿下絵古今和歌巻」は、西行(その一)と定家(その二)とを主題としていると仮定すると、謡曲「定家」のシテ(式子内親王の霊)で登場する、後白河法王の第三皇女且つ当代随一の女流歌人、式子内親王その人の見立てと解する方が、能・謡曲に精通している揮毫者・光悦には、より相応しいようにも思えて来る。

とすると、この雌鹿に近づいて行く雄鹿は、若き日(二十歳代)の定家の見立てということになる。

定家と式子内親王との出会いというのは、治承五年(一一八一)正月三日、定家二十歳の春である(式子内親王は定家より八歳年長である)。

【 仰せによって内親王(式子内親王)の御所に参上した彼(定家)は、几帳越しに薫る内親王の香に心を溶かされた。若き日の詩人の胸にときめくような思いが走ったにちがいない。定家は、その後しばしば内親王のもとに参上する。歌友であり、また、病弱であった内親王を気づかって定家は一喜一憂するのだった。が、定家とは身分違いの高貴な女性である。はたして、恋愛と呼べるような事実があったかどうかはわからない。かなわぬ恋と自覚しつつも、定家の心には、断ち切れぬ思慕の情があった。式子内親王は、定家四十歳のときに亡くなる。後世、謡曲「定家」のなかで、内親王の墓に葛となってまとわりつく定家の思いは、彼が味わった悲恋の深さを物語っている。】(『太陽№210藤原定家と百人一首・冷泉家古文書公開記念特集』)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その五)

その五 鴨長明

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の三「宮内卿・鴨長明」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

5 鴨長明:秋かぜのいたりいたらね袖はあらじ唯我からの露のゆふぐれ(MOA美術館蔵)

(釈文)秋可勢濃い多利以多らぬ袖盤安らじ唯我可ら濃霧乃遊ふ久れ

秋の歌とてよみ侍りける

秋風のいたりいたらぬ袖はあらじただ我からの露の夕ぐれ(新古366)

【通釈】袖によって秋風が届いたり届かなかったりすることはあるまい。誰の袖にだって吹くのだ。この露っぽい夕暮、私の袖が露ならぬ涙に濡れるのは、ただ自分の心の悲しさゆえなのだ。

【語釈】◇秋風 「飽き」を掛け、恋人に飽きられたことを暗示。秋の夕暮の寂しさに、片恋の悲しみを重ねている。

【『方丈記』の名文家として日本文学史に不滅の名を留める鴨長明であるが、散文の名作はいずれも最晩年に執筆されたもののようで、生前はもっぱら歌人・楽人として名を馳せていたらしい。後鳥羽院の歌壇に迎えられたのは四十代半ばのことであった。当初、気鋭の新古今歌人たちの「ふつと思ひも寄らぬ事のみ人毎によまれ」ている有り様に当惑する長明であったが、その後急速に新歌風を習得していったものと見える。少年期からの長い歌作の蓄積と、俊恵の歌林苑での修練あってこその素早い会得であったろう。『無名抄』には、自己流によく噛み砕いた彼の幽玄観が窺え、興味深い。しかし、彼が文の道で己の芯の鉱脈を掘り当てたのは、家代々の禰宣職に就く希望を打ち砕かれ、いたたまれなくなって御所歌壇を去り、出家してのちのことであった。そしてそれは、歌人としてではなかったのである。】

【『無名抄(鴨長明)』→「秋の夕暮の空の景色は、色もなく、声もなし。いづくにいかなる趣あるべしとも思えねど、すずろに涙のこぼるるがごとし。これを、心なき者は、さらにいみじと思はず、ただ眼に見ゆる花・紅葉をぞめではべる。」 】

(「鹿下絵新古今集和歌巻」周辺メモ )

【「歌と『鹿』―べたづけの忌避」 鹿が妻恋いのため悲しげに鳴くのは秋である。そこから鹿は秋の季語となり、紅葉や萩とともに描かれるようにもなった。先の崗本天皇の一首も、もちろん秋の雑歌に入れられている。鹿は秋歌二八首を書写する和歌巻の下絵として、きわめてふさわしいことになる。しかも秋歌には、三夕の和歌にみるような夕暮、あるいは月や夜を詠んだものが多いからこの点でも夕暮に鳴く鹿はよく馴染む。

さらに重要なのは、この場合も二八首中に鹿を歌った和歌が一首もないという事実であろう。「心なき」の六首前には、摂政太政大臣の「萩の葉に吹けば嵐の秋なるを待ちける夜半のさおしかの声」があったわけだから、もし光悦がここから書き出したとすれば、べたづけになってしまう。ましてや『新古今和歌集』巻五「秋歌 下」の巻初から始めたとすれば、下絵は歌の絵解き、歌は下絵の説明文になってしまったであろう。「秋歌 下」の巻初から一六首は、これすべて鹿を詠んだ歌だったからである。このような匂づけ的関係にも、光悦と下絵筆者宗達との親密な交流を読み取りたいのである。 】(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』)

【(参考)「連歌・連句」の付合(はこび)関連

〇連句の付合(運び)の力学の認識について(付く・付かないということ)

「俳諧(連句)は茄子漬の如し、つき過ぎれば酢し。つかざれば生なり。つくとつかざる処に味あり」(根津芦丈)

「連句は付き合った二つの句の間に漂う何物かを各人が味わうものですから、前句と付句があまりピッタリしていては(意味的・論理的に結合されていては)それこそ味も素っ気も出て来ません。・・・発句に対する脇のようなぴったり型の付句ではなく、脇に対する第三のような飛躍型の付句が望ましいのです。」(山地春眠子)

「必然的な因果関係によって案じた句→付け過ぎ(ベタ付け)、偶然的な可能性の高さで案じた句→不即不離、偶然的な可能性の低さで案じた句→付いていない」(大畑健治)

◎要するに、付かず離れず。車間距離ならぬ句間距離の塩梅が連句の付け味の味噌。前二句(前句と打越の句)の醸成する世界から、別の新しい世界を開いていく意識(行為)が「転じ」(連句の付合)ということ。

「むめがゝに」歌仙付合評一覧

初表

1むめがゝにのつと日の出る山路かな 芭蕉(発句 初春)

(かるみ→おおらかでさらりとした発句)

2 処どころに雉子の啼たつ 野坡(脇 三春)

(ひびき→発句の「のっと」に「なきたつ」が音調・語感のうえでひびき合う)

3家普請を春のてすきにとり付いて 仝(第三 三春)

(匂付→雉子の鳴きたつ勇壮で気ぜわしげな気分を、金槌や鋸の音で活気にあふれた普請はじめの心はずむさまで受ける)(変化→発句・脇の山路の景を巧みに山里の人事へと転じた第三らしい展開)

4 上のたよりにあがる米の値 芭蕉(雑(無季))

(匂付・心付→前句、棟上げの祝いをする農家の景気がよろしきさまに上向きの米相場を付ける)

5宵のうちばらばらとせし月の雲 仝(三秋)

(匂付=移り→前句の物価騰貴の不安の余情の移り)(変化→前句の農家の立場から都会人(江戸町人)の立場へ転換) 】

(「鴨長明」周辺メモ)

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その十七)家永朝臣(源家永)と俊恵法師

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-31

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」周辺(その二)「序」その二

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-22

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その三)

※①357 おしなべて思ひしことの数々になほ色まさる秋の夕暮れ(摂政太政大臣作?)

(大体において物思いしたことの数々よりもさらに悲しみの色が勝る秋の夕暮れです。)

②358 暮れかかるむなしき空の秋を見て覚えずたまる袖の露かな(摂政太政大臣作?)

(日が沈んで暗くなるころ、ただただ広がる大空の虚しくなる秋の風情を見て、知らず知らずのうちに袖に涙がたまっています。)

③359 もの思はでかかる露やは袖に置くながめてけりな秋の夕暮れ(摂政太政大臣作?)

(物思いをしないでこの様な涙が袖に置くでしょうか。知らず知らずのうちに物思いをしながら秋の夕暮れを眺めていたのですね。)

④360 み山路やいつより秋の色ならむ見ざりし雲の夕暮れの空 (前大僧正慈円)

(山路はいつから秋を感じさせる色合いになってるのでしょう。見たことのないような色合いの雲が夕暮れの空に広がってます。)

⑤361 さびしさはその色としもなかりけり真木立つ山の秋の夕暮れ (寂連法師)

(寂しさは色彩的なものではない。常緑樹が並ぶ山の秋の夕暮れも寂しいと感じるのだから。目に見えてどうというわけでもないのです。)

※※⑥362 心なき身にもあわれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ (西行法師)

(世を捨てて出家したはずの我が身にも人生の無常観が身にしみます、秋の夕暮れ時、鴫が羽音を残して飛び立ったあとの静けさよ。)

⑦363 見わたせば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ (藤原定家朝臣)

(見渡すと、春の桜も秋の紅葉も何もありません。ただ海辺の苫葺(とまぶき)の小屋があるだけの秋の夕暮れのこの寂しい景色よ。)

⑧364 たへてやは思ひありともいかがせむむぐらの宿の秋の夕暮れ (藤原雅経)

(もしあの人に恋慕の思いがあったとしてもどうすることが出来るでしょうか、できません。葎が茂る荒れた庭の秋の夕暮れのもとで。)

⑨365 思ふことさしてそれとはなきものを秋の夕べを心にぞ問ふ (宮内卿)

(気に病むようなこともさしてこれがそうだというようなものはないのに、秋の夕べはどうして悲しくなるのか自分の心に問いてみます。)

※※※⑩366 秋風のいたりいたらぬ袖はあらじただわれからの露の夕暮れ (鴨長明)

(秋風がやって来る袖やって来ない袖というのはないのです。ただ自分の責任で袖に涙を置いてしまう夕暮れです。)

(上記の歌の「表記」と「歌意」などは、次のアドレスのものを参考としている。)

↓

http://www.karuta.ca/koten/koten-kan4.html

上記の十首は、夕暮れ歌群の「秋の夕暮」十首一連の作として名高い(『鑑賞日本古典文学第17巻 新古今和歌集・山家集・金塊和歌集』所収「新古今和歌集(有吉保稿)」)。

ここで、「新古今和歌集(有吉保稿)」の、上記の十首の考察について記して置きたい。

【 右の十首一連は、『新古今集』の一応の完成時点である元久二年(一二〇五)三月二十六日竟宴においては④(補入の時期=省略)・⑦(補入の時期=省略)の二首の構成であったと推定される。その場合の構成をみると①②③は三首とも良経作であり、⑤⑥⑧は、前の三首によって創られた寂寞とした心緒に映る秋の夕暮れの点景である。三首ともに、三句切の歌であり、下句はそれぞれ景を異にして、しかも末句が「秋の夕暮」で統一された一群である。⑨⑩は、夕暮れの点景が心に寂寞とした情を起こさせ、物思いに沈める二首であり、次の歌題である「秋思」三首一連に続ける世界である。

次に、④⑦を補入した理由を考えてみると、まず④は、三句切の歌であること、上句の「深山路やいつより秋の色ならん」が、⑤の「その色としもなかりけり」「槇立つ山」を連想させることにおいて、次の歌群への橋渡し役を務めている。しかし、④が補入されることにより、③と⑤⑥⑧とが末句を「秋の夕暮」で終わる統一を乱すことになった。そして、さらに、「いつより秋の色ならん」と暗に、秋の夕暮れの点景を要求することになり、⑤⑥⑧の歌群の再吟味の必要が生じたと思われる。そこで、その歌群の特徴である(イ)三句切、(ロ)下句に景物をもつこと、(ハ)末句が「秋の夕暮」で終わることなどの諸点を条件として選歌されて補入されたのが⑦であったと思われる。⑦が補入されて、⑤―⑧の歌群は、「山」「沢」「浦」という三つの対蹠的世界が輝き、⑧が目立たなくなり、三夕の歌として広く親しまれていったものと思われる。

三夕の歌は、「新古今集竟宴」後に補入されることによって生じた、構築された新古今的美の世界であると思う。竟宴後に補入されることにより、『新古今集』の構成美は磨かれてゆくのであるが、また、それなりに瑕瑾を残すものであった。例えば追加した⑦の歌は、上句において⑤⑥⑧のごとく心緒を述べる面に欠けているのである。だからこそ、元久二年の竟宴後三十余年を経て、隠岐御遷幸の身となった院御自身の手によって成った隠岐本『新古今集』においては、この「秋の夕暮」十首一連の構成は、①③⑤⑥⑧と半減しており、三夕の歌も除棄されている。秋の夕暮れという語を末尾に有し、秋の物悲しさという哀愁を湛えており、孤島生活の院の心に染みる歌ばかりが残されたと思われる。 】(『鑑賞日本古典文学第17巻 新古今和歌集・山家集・金塊和歌集』所収「新古今和歌集(有吉保稿)」)

(再掲)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の一「西行・定家」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の二「藤原雅経」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の三「宮内卿・鴨長明」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻」のこれまでの流れ(上記の「全体図一・二・三」=「西行・定家・雅経・宮内卿・長明」)は、上記の「秋の夕暮」十首一連の作ですると、「※※⑥362(西行)・⑦363(定家)・⑧364(雅経)・⑨365(宮内卿)・※※※⑩366(長明)」ということになる。

即ち、「鹿下絵新古今和歌巻」のこれまでの流れ(上記の「全体図一・二・三」=「西行・定家・雅経・宮内卿・長明」)の背景には、上記の十首一連の「秋の夕暮」の歌(※①357~※※※⑩366)が横たわっているということになる。

同時に、これまでの「鹿下絵新古今和歌巻」の画面(上記の「全体図一・二・三」)は、全て「秋の夕暮」の情景となってくる。

そして、次の二度目の西行の歌は、「秋の夕暮の情景」から「秋の夜の情景」への「橋渡し」的な役割を有しているということになる。と同時に、この二度目の西行の歌は、「秋の景物」の歌から「秋思」の歌へと転換している歌となって来る。

なお、上記の「秋の夕暮」十首一連の作の前の歌は、次のものである。

356 荻の葉に吹けばあらしの秋なるを待ちける夜半(は)のさを鹿の声 (摂政太政大臣)

(荻の葉に吹き始めると山風は草木をしおれさせる秋の風となるが、夜、それを待ってたように妻恋いの牡鹿の鳴き声が聞こえてくる。)

この歌については、上記(「鹿下絵新古今集和歌巻」周辺メモ )の「歌と『鹿』―べたづけの忌避」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』)でも紹介されているが、この一首は「秋の夕暮」の歌ではなく、「秋の夜半」の歌で、この「鹿下絵新古今集和歌巻」の表には登場しないが、この歌もまた、この「鹿下絵新古今集和歌巻」の直接的な主題であることは言うまでもない。

その上で、この「鹿下絵新古今集和歌巻」の「秋の夕暮」十首一連の末尾を飾る「※※※⑩366 秋風のいたりいたらぬ袖はあらじただわれからの露の夕暮れ」に関連して付した、

次の鴨長明の『無名抄』の一節は、この「鹿下絵新古今集和歌巻」の揮毫者・光悦の心底に流れているものであろう。

【『無名抄(鴨長明)』→「秋の夕暮の空の景色は、色もなく、声もなし。いづくにいかなる趣あるべしとも思えねど、すずろに涙のこぼるるがごとし。これを、心なき者は、さらにいみじと思はず、ただ眼に見ゆる花・紅葉をぞめではべる。」 】

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その六)

その六 西行法師

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

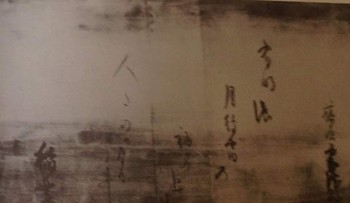

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

6 西行法師:覚束な秋はいかなるゆへのあればすずろに物の悲しかるらん

(釈文)覚束那秋盤い可な類遊へ濃安連半須々ろ尓物濃悲可るらん

(周辺メモ)

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1965923738

↓

おぼつかな秋はいかなるゆゑのあればすずろにものの悲しかるらん

西行法師

秋の歌とてよみ侍(はべり)ける

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 367

「どうもよく分からない。秋はどういうわけがあってこうむやみに物悲しいのであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.118

山家集[西行の家集]「秋歌中に」。西行法師歌集。

すずろに=むやみに。「秋思」の歌。

(「西行と俊成」周辺メモ)

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その十八)皇太后宮大夫俊成(藤原俊成)と西行

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十八)入道三品釈阿と西行法師

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その四)

367 おぼつかな秋はいかなる故のあればすずろに物の悲しかるらむ(西行法師)

368 それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづのをだまき(式子内親王)

369 ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつもつきせぬ思なれども(藤原長能)

「秋の夕暮」十首一連の作に続く、「秋思」の歌の三首である。この歌題の「秋の夕暮」に続く「秋思」三首一連の流れは、前回に続く「新古今和歌集(有吉保稿)」に因るものである。

しかし、この「秋思」(そして「春愁」)については、より多く漢詩に由来するもので、「和歌・連歌・俳諧(連句・発句)」においては、その典型的(よく引用される)な例歌・例句は目にしない。

漢詩には、菅原道真の「秋思詩(秋思の詩)」が名高い。

九月十日(重陽後一日) 菅原道眞

去年今夜待清涼 去年の今夜清涼に待す

秋思詩編獨斷腸 秋思の詩編(下記=秋思詩)独り断腸

恩賜御衣今在此 恩賜の御衣今此に在り

捧持毎日拜餘香 捧持して毎日余香を拝す

秋思詩 ( 菅原道眞)

丞相度年幾樂思 丞相(大臣)年を度(わた)りて幾たびか楽思す

今宵觸物自然悲 今宵物に触れて自然に悲し

聲寒絡緯風吹處 声は寒し絡緯(秋の虫)風吹くの処

葉落梧桐雨打時 葉は落つ梧桐(青桐)雨打の時

君富春秋臣漸老 君(後醍醐天皇)は春秋に富ませたまい臣漸く老ゆ

恩無涯岸報猶遲 恩は涯岸無く報ゆること猶お遅し

不知此意何安慰 知らず此意何の安慰ぞ

酌酒聽琴又詠詩 酒を酌み琴を聴き又詩を詠ず

(上記の漢詩は、次のアドレスなどに因っている。)

http://shomon.livedoor.biz/archives/51879166.html

ここで、「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」を凝視すると、歌は「秋思」の「西行(367)・式子内親王(368)」の二首が揮毫されているのだが、その図柄の二匹の鹿は、「著色(銀泥)」のもの(西行・367)と「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)のものと、明瞭に、その図柄の描写を転回しているものと解したい。

そして、この「著色(銀泥)」のもの(西行・367)から「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)への転回は、「秋の夕暮」の景(上記の「全体図一・二・三」=「西行・定家・雅経・宮内卿・長明」)から「『秋の夕暮=西行(367)』そして『秋の月光の夜=式子内親王(368)』への転回の図柄」(全体図四)と理解をしたい。

その上で、前回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」と、今回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」とを、並列して鑑賞して見たい。

(再掲)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

上記の断簡図(鴨長明))は、「鴨長明とその師・俊恵」若しくは「『秋の夕暮』」十首一連の作のスタート(摂政太政大臣)とゴール(鴨長明)」との見立てと解すると、下段の断簡図(西行法師)は、雄鹿を「西行法師」とすると、もう一匹は雌鹿のようで、とすれば、西行出家(二十三歳時)の理由の一つとされている「失恋説」の相手方(高貴なる女性=待賢門院璋子=西行より十七歳年長)のイメージでもなくはない。

『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』では、その「第二章武門からの出立―略伝(一)」の「悲恋―高貴なる女人」の中で、次の西行の三首を取り上げている。

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

おもかげの忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて(『山家集』621)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

そして、この一首目と三首目は、西行が最晩年になって自作を自ら選び、二つの「歌合」を作った『御裳濯河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その一)と『宮河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その二)の、その『御裳濯河歌合』(二十八番の「左」と「右」、「判詞=俊成)とが紹介されている。

左(『御裳濯河歌合』二十八番)

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

右(『御裳濯河歌合』二十八番)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

判詞(『御裳濯河歌合』二十八番=俊成)

左右両首、ともに心すがた、ゆうなり。よき持(じ)とすべし。

【 この「ゆう」は「幽」であり、左右のどちらも「心」「すがた」において深遠にして微妙なものを示している。と俊成は見た。判定は「持」、つまり勝負なしの相い子、引き分けであった。しかも単なる「持」ではなくて「よき持」だというのである。おそらく俊成は、憚りあるをもって公けには語りえない西行の心底を察したのにちがいない。西行がこの二首を自歌合に組んだ衷情を心の中にのみこんで、「よき持とすべし」といたわったのではなかったか。

父、俊成が察したものを、子・定家は『小倉百人一首』の選定において再現したかのように感じられる。「知らざりき雲居のよそに見し月の……」では「雲居」という語がすでに「宮中」を暗示しているが、これに対して「嘆けとて月やはものを思はする……」ではすべてが包み隠されている。読み取れるのは、恋に発したものであるらしい「嘆き」の「涙」であり、情景の中に浮んで見えるのは、空の「月」である。通じない月、ただそれだけである。この歌の「月」は、言外に「雲居のよそに見し月」と等しいといえるにちがいない。 】(『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七)

その七 式子内親王

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その一)」MOA美術館蔵

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その二)」MOA美術館蔵

7 式子内親王:それながらむかしにもあらぬ秋風にいとゞ詠(ながめ)を賤のをだまき

(釈文)曽連那可ら無可し尓も安ら怒秋風尓以登(ど)詠を賤濃を多ま起

(周辺メモ)

それながら昔にもあらぬ月影にいとどながめをしづのをだまき〔新古368〕

【通釈】それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず。

【語釈】◇しづのをだまき 倭文(しづ)を織るのに用いた苧環。苧環を繰ると言うことから「繰り返し」の意を呼び込む。「しづ」には「(ながめを)しつ」の意を掛ける。

【補記】「前小斎院御百首」。新古今集では詞書「秋の歌とてよみ侍りける」、第三句「秋風に」とある。

(追記「周辺メモ」)

一 この歌の第三句を「秋風」(『新古今集』)とするか「月影」(「前小斎院御百首」)とするかでは、先の西行の「月」の歌の関連でイメージが様変わりしてくる。ここは、上記の絵図

(全体図の四「西行法師・式子内親王」・「式子内親王・その一」・「式子内親王・その二)」)

からして、断然に「月影」(「前小斎院御百首」)のイメージが優先されてくる。

二 上記の【通釈】は第三句が「月影」のもので、ここを「秋風」とすると、「昔と同じものでありながら、昔とちがって感じられる秋風で、いよいよ物思いを繰り返すことだ」(『新編日本古典文学全集43』)の簡潔な歌意を付記して置きたい。

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その一)後鳥羽院と式子内親王

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その五)

ここから「線描」の「秋の夜の月光」の世界での、「夢幻能」のような画面となってくる。

先の(その四)の「雄鹿と雌鹿」を「西行と待賢門院」と見立てると、この(その五)の「雄鹿と雌鹿」は、「定家と式子内親王」との見立てが連想されてくる。

と同時に、この「線描」の「秋の夜の月光」の二匹の鹿は、「定家と式子内親王」がそのモデルとされている「夢幻能」(能楽で主人公(シテ)を実在する人物でなく霊として登場させるもの)として名高い「三番目物」(鬘物)の「定家」のイメージが彷彿としてくる。

【 ワキ「山より出づる北時雨、山より出づる北時雨、行ゑや定めなかるらん。

ワキ「是は北國より出たる僧にて候、我未だ都を見ず候程に、此度思ひ立都に上り候。

(略)

シテ「それは時雨の亭とて由ある所なり、

其心をも知ろしめして立寄らせ給ふかと思へばかやうに申なり。

ワキ「げにげに是なる額を見れば、時雨の亭と書かれたり、折から面白うこそ候へ、

是はいかなる人の立置かれたる所にて候ぞ。

シテ「是は藤原の定家卿の建て置き給へる所なり、都のうちとは申ながら、心凄く、

時雨物哀なればとて、此亭を建て置き、時雨の比の年々は、

爰にて歌をも詠じ給ひしとなり、

(略)

ワキ「不思議やな是なる石塔を見れば、星霜古りたるに蔦葛這ひ纏ひ、

形も見えず候、是は如何なる人のしるしにて候ぞ

シテ「是は式子内親王の御墓にて候、又此葛をば定家葛と申候

ワキ「荒面白や定家葛とは、いかやうなる謂れにて候ぞ御物語候へ

シテ「式子内親王始めは賀茂の齋の宮にそなはり給ひしが、

程なく下り居させ給しを、定家卿忍び/\御契り淺からず、

其後式子内親王ほどなく空しく成給ひしに、定家の執心葛となつて御墓に這ひ纏ひ、互ひの苦しび離れやらず、共に邪婬の妄執を、御經を読み弔ひ給はば、猶々語り參らせ候はん。

(略) 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その八)

その八 藤原長能

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(藤原長能)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

8 藤原長能:日暮の鳴く夕暮ぞうかりけるいつも尽きせぬおもひなれ共

(釈文)日暮濃鳴夕暮曽う可里け類い徒も盡世怒おも日奈連共

題しらず

ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつも尽きせぬ思ひなれども(新古369)

【通釈】蜩が鳴いている夕暮は憂鬱だ。いつだってこの思いは消え果てることがないのだけれども。

【語釈】◇尽きせぬ思ひ 思っても思っても、消え去らない思い。

【補記】新古今集では秋歌に分類されている歌であるが、夕暮の憂鬱は、恋情にもとづくものとして詠まれることが多い。『長能集』の詞書は「八月ばかりの夕ぐれに」とあり、題詠でなく即興の歌らしい。

(「藤原長能」周辺メモ)

藤原長能(ふじわらのながとう(-ながよし) )天暦三~没年未詳(949-?)

生年は『長能集』勘物の記載年齢より逆算。父は北家長良流、藤原倫寧(ともやす)、母は源認の娘。兄弟に肥前守理能(まさとう)、姉に道綱母がいる。子には実正がいる。菅原孝標女は姪にあたる。

天延三年(975)三月、一条中納言為光家歌合に出詠。同五年十月、右近将監。永観二年(984)八月、蔵人。花山天皇の側近として寵遇され、寛和元年(985)八月の内裏歌合、同二年六月の内裏歌合に出詠。花山天皇譲位後の永延二年(988)、図書頭。正暦二年(991)、上総介。上総介を解任された後は散位であったが、藤原道長の春日詣・賀茂詣などに陪従した。寛弘二年(1005)正月、従五位上。寛弘六年(1009)正月、伊賀守。以後の消息は不明。

家集『長能集』がある。拾遺集初出。勅撰入集は五十一首(金葉集三奏本を除く)。『袋草紙』などによれば、能因法師の歌の師となって秘伝を授けたといい、歌道師承の初例とされる。能因撰『玄々集』では最多入集歌人。中古三十六歌仙の一人。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その六)

『日本文学史早わかり』(丸谷才一著・講談社)の巻末に付せられている『日本文学史早わかり』付表は、大変にユニークで、次の五区分である。

第一期 八代集以前(宮廷文化準備期)→万葉集

第二期 八代集時代(宮廷文化全盛期)→古今集・後撰集・拾遺集・後拾遺集・金葉集・詞花集・千載集・新古今集

第三期 十三代集時代(宮廷文化衰微期)→新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新

後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集・

第四期 七部集時代(宮廷文化普及期)→芭蕉七部集・其角七部集・蕪村七部集 他

第五期 七部集時代以後(宮廷文化絶滅期)→アララギ年刊歌集(一~十六)・ホトトギス雑詠全集(一~九) 他

この付表に、今回の「鹿下絵新古今和歌巻」の関連歌人を付記すると次のとおりとなる。

第二期(九世紀半ば~) 八代集時代(宮廷文化全盛期)→ 古今集・後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)・後拾遺集(※三条院・頼宗・和泉式部・相模)・金葉集(※堀川院・基俊・忠通)・詞花集(頼政)・千載集(俊成・西行・重家)・新古今集(※後鳥羽院・式子内親王・慈円・有家・定家・家隆・長明・良経・雅経・通具・通光・俊成女・宮内卿)

※円融院(第六四代天皇) ※三条院(第六七代天皇) ※堀川院(第七三代天皇) ※後鳥羽院(第八二代天皇)

今回の歌の作者(藤原長能)は、「後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)」時代の歌人で、「千載集(俊成・西行・重家)」時代以前の、「中古三十六歌仙」の一人である。

「中古三十六歌仙」は、藤原範兼(1107-1165)による「歌仙歌合形式」の秀歌撰で、公任の『三十六人撰』を踏襲し、これに漏れた歌人と、それより後の時代の歌人から三十六人を選んだものである」。勅撰集で言えば、古今集初出の歌人から後拾遺集初出の歌人に及んでいる。

この藤原秀能は、漂泊行脚の歌人として名高い能因法師の歌の師として知られ、歌道師承の初例とされている。

ここで、上記(上段)の絵図では、「藤原長能」の名前のみのもので、次(中段)の、右の一行目から五行目までの、上記の「釈文」の揮毫が全てで(上記の下段の絵図のとおり)、これに対応する「鹿」は描かれていない。

これは、前回の「式子内親王」の絵図(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七)で紹介した、「式子内親王と定家」をモデルにしている夢幻能の「定家」ですると、その「地謡(じうたい・ぢうたひ)」(謡曲の地の文の部分を大勢で謡う場面)や「地クセ」(地謡によってシテの舞うクセ「舞グセ」と、シテがじっと座ったまま動かぬクセ(「居グセ」)のような場面の雰囲気がイメージされてくる。

【(地クセ) 「あはれ知れ、霜より霜に朽果てて、世々に古りにし山藍の、袖の涙の身の昔、憂き戀せじと禊せし、賀茂の齋院にしも、そなはり給ふ身なれ共、神や受けずも成にけん、人の契りの、に出けるぞ悲しき、包むとすれど徒し世の、徒なる中の名は洩れて、外の聞えは大方の、空恐ろしき日の光、雲の通路絶え果てて、乙女の姿留め得ぬ、心ぞ辛きもろともに。

(地)「君葛城の峰の雲と、詠じけん心まで、思へばかかる執心の、定家葛と身は成て、此御跡にいつとなく、離れもやらで蔦紅葉の、色焦がれ纏はり、荊の髪も結ぼほれ、露霜に消えかへる、妄執を助け給へや。

(地)「この上は、われこそ式子内親王、是まで見え來れ共、まことの姿はかげろうふの、石に殘す形だに、それ共見えず蔦葛、苦しびを助け給へと、言ふかと見えて失せにけり、言ふかと見えて失せにけり

(地)「一味の御法の雨の滴り、皆潤ひて草木国土、悉皆成佛の機を得ぬれば、定家葛もかかる涙も、ほろ/\と解け広ごれば、よろ/\と足弱車の、火宅を出でたる有難さよ。この報恩にいざさらば、ありし雲井の花の袖、昔を今に返すなる、其舞姫の小忌衣。

(地)「露と消えても、つたなや蔦の葉の、葛城の神姿、恥づかしやよしなや、夜の契りの、夢のうちにと、有つる所に、歸るは葛の葉の、もとのごとく、這ひ纏はるるや、定家葛、這ひ纏はるるや、定家葛の、はかなくも、形は埋もれて、失せにけり。 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

また、「能の用語」などは、下記のアドレスのものなどを参考にしている。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その九)

その九 和泉式部

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」 MOA美術館蔵

9 和泉式部:秋来れば常盤の山の松風もうつるばかりに身にぞしみける((新古370)

(釈文)秋来盤ときハ能山濃まつ可勢も宇徒流斗尓身尓曾し見ける

(歌意)秋が来ると、常盤の山の色の変わらない松風までも色が変わり、その色が移るほどに身にしみることだ。(『新編日本古典文学全集43』)

(「和泉式部」周辺メモ)

生年は天延二年(974)、貞元元年(976)など諸説ある。父は越前守大江雅致(まさむね)、母は越中守平保衡(たいらのやすひら)女。父の官名から「式部」、また夫橘道貞の任国和泉から「和泉式部」と呼ばれた。

母が仕えていた昌子内親王(冷泉天皇皇后)の宮で育ち、橘道貞と結婚して小式部内侍をもうける。やがて道貞のもとを離れ、弾正宮為尊(ためたか)親王(冷泉第三皇子。母は兼家女、超子)と関係を結ぶが、親王は長保四年(1002)六月、二十六歳で夭折。翌年、故宮の同母弟で「帥宮(そちのみや)」と呼ばれた敦道親王との恋に落ちた。この頃から式部が親王邸に入るまでの経緯を綴ったのが『和泉式部日記』である。親王との間にもうけた一子は、のち法師となって永覚を名のったという。

しかし敦道親王も寛弘四年(1007)に二十七歳の若さで亡くなり、服喪の後、寛弘六年頃から一条天皇の中宮藤原彰子のもとに出仕を始めた。彰子周辺にはこの頃紫式部・伊勢大輔・赤染衛門などがいた。その後、宮仕えが機縁となって、藤原道長の家司藤原保昌と再婚。寛仁四年(1020)~治安三年(1023)頃、丹後守となった夫とともに任国に下った。帰京後の万寿二年(1025)、娘の小式部内侍が死去。小式部内侍が藤原教通とのあいだに残した子は、のちの権僧正静円である。

中古三十六歌仙の一人。家集は数種伝わり、『和泉式部集』(正集)、『和泉式部続集』のほか、「宸翰本」「松井本」などと呼ばれる略本(秀歌集)がある。また『和泉式部日記』も式部の自作とするのが通説である。勅撰二十一代集に二百四十五首を入集(金葉集は二度本で数える)。名実共に王朝時代随一の女流歌人である。

「和泉式部といふ人こそ、面白う書き交しける。されど、和泉はけしからぬ方こそあれ。うちとけて文走り書きたるに、そのかたの才ある人、はかない言葉のにほひも見え侍るめり。歌はいとをかしきこと、ものおぼえ、歌のことわり、まことのうたよみざまにこそ侍らざめれ。口にまかせたることどもに、かならずをかしき一ふしの、目とまる詠み添へ侍り。それだに人の詠みたらん歌なん、ことわりゐたらんは、いでやさまで心は得じ。口にいと歌の詠まるゝなめりとぞ、見えたるすぢに侍るかし。恥づかしげの歌よみやとは覺え侍らず」(『紫式部日記』)。

「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。

「恋を歌い、母性を歌う和泉式部の歌には、女性の身体のあり方と結びついた女性特有の心が炸裂している。古代女性の教養や賢慮、政治・社会・宗教によってさえ差別され、自己否定を強要される女性の心性・分別とはかかわりなく、和泉式部は、女性の生理に根ざす生のあり方を純直に追求した。女性であることによって、女性であるための制約を乗りこえる精神の自由を、かの女は花咲かせた」(近藤潤一『女歌拾遺』)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その七)

(「百人一首」)

56 あらざらむこの世の外の思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

57 めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな(紫式部)

(歌意: せっかく久しぶりに逢えたのに、それが貴女だと分かるかどうかのわずかな間にあわただしく帰ってしまわれた。まるで雲間にさっと隠れてしまう夜半の月のように。)

58 有馬山猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする(大弐三位)

(歌意: 有馬山の近くにある猪名の、その笹原に生える笹の葉がそよそよと音をたてる。まったく、そうですよ、そのように、あなたのことを忘れたりするものですか。)

59 やすらはで寝なましものをさ夜ふけて 傾(かたぶ)くまでの月を見しかな (赤染衛門)

(歌意: ぐずぐずと起きていずに寝てしまえばよかったのに。あなたを待っているうちにとうとう夜が更けて、西に傾いて沈んでいこうとする月を見てしまいましたよ。)

60 大江山いく野の道の遠(とほ)ければ まだふみもみず天の橋立(小式部内侍)

(歌意: 大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙も見てはいません。)

61 いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな(伊勢大輔)

(歌意: いにしえの昔の、奈良の都の八重桜が、今日は九重の宮中で、ひときわ美しく咲き誇っております。)

62 夜をこめて鳥の空音(そらね)は謀るとも よに逢坂の関は許さじ(清少納言)

(歌意: 夜がまだ明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、函谷関の故事ならともかく、この逢坂の関は決して許しませんよ。そのように、決して逢いませんよ。)

上記の歌の「表記」や「歌意」は、下記のアドレスのものを参考にしている。

藤原定家が編んだ「小倉百人一首」の五十六番(和泉式部)から六十二番(清少納言)までの、「宮廷文化全盛期((九世紀半ば~十三世紀はじめ)」(『日本文学史早わかり(丸谷才一著・講談社))』)を色濃く宿す、「かな文学=女手(おんなで)文学」を象徴する「女流歌人(作家)」群のオンパレードである。

ここで、『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』より、その「ポイント」(作家紹介など)を、その「エキス」(要点)のみを記すと、次のとおりである。

56和泉式部→和泉式部は、その身体的表現、官能性、豊かな表現力において、他の歌人とは一線を画する、独自の世界を形成した。

57紫式部→『源氏物語』の作者としして有名だが、歌人でもあった。

58大弐三位→紫式部の娘。

59赤染衛門→大江匡房(73番の作者)の曾祖母、文章博士大江匡衛の妻。

60小式部内侍→和泉式部の娘。後に、母を残して早世してしまう。

61伊勢大輔→伊勢神宮の祭主を代々つとめ、歌人を輩出してきた大中臣家の娘。

62清少納言→清原元輔(42番の作者)の娘、深養父(36番の作者)の曽孫。『枕草紙』を書いた。

さて、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」の絵図には、一匹の雄鹿の二匹の雌鹿が描かれている。この二匹の雌鹿の一匹を「56和泉式部」(60小式部内侍の母)と見立てると、もう一匹は「57紫式部」(58大弐三位の母)と見立てると、その「母と娘」との対比で面白い。

そして、この一匹の雄鹿は、「百人一首」の配列順序からすると、「56和泉式部」の前の「55大納言公任(藤原公任)」の見立てのイメージが自然であろう。

55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ(大納言公任)

(歌意: 滝の水音は、絶えてから長い年月がたつけれども、その名声は今も世間に流れ、聞こえてくることよ。)

55大納言公任(藤原公任)→この歌は、藤原道長の大覚寺滝殿遊覧に随行したときに詠まれたもの、藤原公任は、関白太政大臣頼忠の子で、四条大納言と呼ばれる。漢詩・和歌・管弦に優れ、博学で、有職故実にも通じていた。撰集に『拾遺抄』『和漢朗詠集』、歌集に

『公任集』がある。(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

ここで登場する「藤原道長」こそ、「娘三人(彰子・姸子・威子)を立后させて三代の天皇の外戚となり摂政として政権を独占、藤原氏の全盛時代を現出した」(『大辞林』)、その中心人物なのである。そして、それは、上記の「『かな文学=女手(おんなで)文学』を象徴する『女流歌人(作家)』」の全てを発掘し、擁護し、見届けた、その人なのかも知れない。

そして、この「藤原道長」の側近の一人が、「藤原公任」で、この人こそ、「三十六歌仙,三十六人集の基盤となった秀歌撰『三十六人撰』を編んだ」『大辞林』)、その人で、

今回の絵図「9和泉式部」の前の「8藤原秀能」は、この公任に歌を非難されなどたため心痛のあまり病死したとの逸話や清少納言や紫式部もその才に畏怖したと伝えられている「四納言」(一条天皇時代の賢才の誉れの高い四人の納言=公任・斉信・俊賢・行成)の筆頭格の人物である。

この藤原公任の「百人一首」の歌(55)は、大覚寺滝殿遊覧の「大覚寺」は、嵯峨上皇の離宮があったところで、その背後の山は、定家の「百人一首」を誕生させた「小倉山」、その麓の一角に「時雨亭」(「常寂光寺・二尊院・厭離庵」周辺の山荘)がある。

「百人一首」にも、この「小倉山」を詠み込んだ歌が一首ある。

26 小倉山峰のもみぢ葉心あらば 今ひとたびのみゆき待たなむ(貞信公)

(歌意:小倉山の峰の紅葉よ、もしお前に心があるならば、今度は天皇の行幸があるので、それまでどうか散らずに待っていて欲しい。)

26 貞信公(藤原忠平)→宇田上皇(亭子院)が大井川を遊覧したときのこと、小倉山の紅葉が見事だったので、上皇はわが子醍醐天皇に見せたいと願った。その意を受け、眼前の紅葉に呼びかけた歌。」(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

上記のアドレスで、次のような『大和物語』に関連した記事が掲載されている。

【「大和物語」によると、ちょうどこの歌ができた頃から、大堰川への天皇の行幸が毎年執り行われることになったそうです。「小倉山」は、大堰川(保津川)を挟んで嵐山の北に位置する標高280mの低い山です。京福電鉄北野線・嵐山駅で下車し、北東に歩くと、こんもり丸い小倉山が典雅なたたずまいを見せてくれます。この辺りは、すでに平安時代から貴族のレジャーの場所として人気がありました。秋に山道を歩けば、重なりあう紅葉の美しさが際立ち、平安時代の昔に戻ったかのような気分にしてくれます。また、藤原定家の「小倉百人一首」が屏風に書かれていたという、「小倉山荘」はこの山の東のふもと、二尊院の近くにあったとされています。 】

上記のアドレスで、「小倉山」関連の「和歌・俳句」が紹介されている。その中から「鹿」が詠みこまれているものを抜粋すると、次のとおりである。

【 貫之

夕づくよ小倉の山になく鹿のこゑのうちにや秋はくるらん

小倉山みねたちならし鳴く鹿のへにけん秋を知る人ぞなき

兼盛

あやしくも鹿の立ちどの見えぬ哉小倉の山に我や来ぬらん

永縁

秋深みものあはれなるたそがれに小倉の山に鹿ぞなくなる

西行

をじか鳴く小倉の山の裾ちかみただひとりすむ我が心かな

小倉山ふもとをこむる秋霧に立もらさるるさをしかの声

寂蓮

さびしさを誰しのべとか小倉山秋の麓にさを鹿のこゑ

定家

小倉山秋のあはれやのこらましを鹿のつまのつれなからずば

実朝

妻こふる鹿ぞ鳴なるをぐら山やまの夕霧たちにけむかも

夕されば霧たちくらしをぐら山やまのとかげに鹿ぞ鳴くなる

長家

妻こふる鹿ぞ鳴くなるをぐら山みねの秋風さむく吹くらし 】

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十)

その十 曾禰好忠

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(曽根好忠・相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵) 三三・五×四二七・五㎝

10 曾禰好忠:あきかぜのよそに吹きくるをとは山何のくさきかのどけかるべき

(釈文)安支可勢乃よ曽尓吹久類をとハ山何濃久左き可乃ど介可るべ幾

(「曾禰好忠」周辺メモ)

秋風のよそにふきくるおとは山なにの草木かのどけかるべき

曾禰好忠

題しらず

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 371

「秋風の遠く彼方に吹くのが聞こえる音羽山よ。あのひびきを聞くさえどんな草木も心静かにしてはいられないであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.119

好忠集「三百六十首和歌・七月おはり」、二句「よもにふきくる」。

本歌「秋風の吹きにし日よりおとは山峰の木末も色づきにけり」(紀貫之 古今 秋下)。

おとは山 山城国の歌枕。和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書]「音することにそふ」。

「秋風」の歌。

曾禰好忠(そねのよしただ 生没年未詳)平安時代中期の歌人。

拾遺集初出。詞花集最多入集歌人。新古今十六首。勅撰入集計九十二首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では大江匡房と番えられている。

小倉百人一首 46 「由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」

(「曾禰好忠=曽祢好忠=曽根好忠」・百人一首」周辺メモ)

由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(百人一首46・新古1071)

【通釈】由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。

【語釈】◇由良のと 紀伊国の由良海峡(和歌山県日高郡由良町)とする説と、丹後国の由良川の河口(京都府宮津市)とする説がある。古く万葉集に詠まれた「由良の岬」「由良の崎」は紀伊国であり、『八雲御抄』『歌枕名寄』『百人一首抄(細川幽斎)』など中世以来紀伊説を採る書が多かった。しかし契沖が『百人一首改観抄』で「曾丹集を見るに、丹後掾にてうづもれ居たることを述懐してよめる歌おほければ、此由良は丹後の由良にて」云々と指摘して以後、丹後説を採る論者も少なくない。その名から船がゆらゆらと揺れる様を暗示する。◇かぢをたえ 梶がなくなり。自動詞である「たえ」が助詞「を」を伴うのは、「根を絶え」(根が切れ、の意)などと同じ用法であろう。但し「梶緒絶え」と読んで「梶の緒(櫓をつなぐ綱)が切れ」の意と解する説もある。「かぢ」は櫂や櫓など、船を漕ぎ進めるための道具。

【補記】「かぢをたえ」までは「行方もしらぬ」を言い起こす序詞であるが、波のまにまに運ばれる舟のイメージによって不安な恋の行末を暗示している。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その八)

「和泉式部」に続く「曽祢好忠」の流れは、実にスムースである。これは、揮毫者の光悦の配慮ではなく、一に掛かって、『新古今集』の配列(「後鳥羽院」の好みなどもあるのだろうか?)に因るものである。

ここで、この両者の、「百人一首」(定家撰)の歌を並記すると、次のとおりである。

46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(曽祢好忠)

(歌意: 由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。)

56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

この「百人一首」の、「46(曽祢好忠)」と「56(和泉式部)」との、この絶妙のコラボ(相聞=贈答=共同=協同)的雰囲気が、本来、この二首は何らの関係をも有していないのに、あたかも、この二者が贈答歌のように伝わってくるのが、何とも不思議である。

これは、一重に、「56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)」の、この「いつ、だれに、なにゆえに」なのか、一切「語らんとして語らざる」ところの「個別的な恋歌」から「普遍的な恋歌」へと転回させている、その「恋歌の魔術師」のような技の冴えに因るもののように思われる。

ここで、前回紹介した、次の「和泉式部評」(保田保田與重郎)が、その証しとなってくるであろう。

【「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。】

この資質稀なる「恋歌の魔術師」の「和泉式部」に対応する、低い身分(丹後掾=丹後国の三等官)のままに、「狂惑のやつなり」(『袋草紙(上)』の藤原長能の評)と畏怖されつつも蔑視の評を受け続けた異端の歌人「曽祢好忠」の、この「46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」の、この「行方もしらぬ」というのが、絶妙に和しているということなのであろう。

かた岡の雪間にねざす若草のほのかに見てし人ぞこひしき(曽祢好忠「新古今1022」)

(歌意:片岡の雪の間に根ざして生え出てくる若草の先のように、ちらっと見ただけの人が恋しくてたまらないことだ。)

跡をだに草のはつかに見てしがな結ぶばかりのほどならずとも(和泉式部「新古今1023)

(歌意:あなたの筆跡だけでも、わずかでいいから見たいものだ。契りを結ぶというほどではなくても。)

この二首は、『新古今集巻第十一』(恋歌一)に並列されている「曽祢好忠・和泉式部」の恋歌である。歌意は『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』に因っている。

この「曽祢好忠・和泉式部」の二首は、「春日野の雪間にわけておひいでくる草のはつかに見えし君はも」(壬生忠岑「古今478」)の本歌取りの歌で、この曽祢好忠の歌は「作者独自の新鮮味がある」とし、和泉式部の歌は「本歌の『草のはつかに』を取って初々しく詠み、巧みである」と評されている(『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』)。

この二人は、『古今集』から『新古今集』を結ぶ「中古三十六歌仙」の代表的な歌人で、

その後の『新古今集』の歌人群に大きな影響を与えたことが察知される。この二首が収載されている『新古今集巻第十一』(恋歌一)には、式子内親王の代表的な「百人一首89」の次の恋歌も収載されている。

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする(式子内親王「新古1034」)

(歌意:わたしの命よ。絶えてしまうというなら絶えてしまっておくれ。生き続けていたならば、秘めている力が弱って、秘めきれなくなるかもしれないのだよ。)

この式子内親王の恋歌には、「百首歌の中に、忍恋を」との詞書が付してある。この「百首歌」は、「百首の和歌をまとめてよんだもの。はじめたのは平安中期の曾禰好忠・源重之などで、一人で四季・恋・雑など各部類にわたって百首よむものであったが、平安末期になると、『堀河百首』『永久百首』『久安百首』などのように、数人が集まって一人百題ずつよむ『組題』が盛んに行なわれ、鎌倉時代にはいってますます流行し、形式も多岐にわたった。また、『小倉百人一首』のように、一人一首ずつ百人の歌を集めたものもある。百首の歌。百首和歌。百首。」(精選版 日本国語大辞典)と、一人で百首詠む場合と、数人で詠む場合と別れ、式子内親王の歌の詞書「百首歌の中に、忍恋を」とは、数人で詠む百首歌で、その「組題」の一つが「忍恋」と理解をして置きたい。

その上で、この百首歌のうち、一人で百首詠む、その原形は、曽祢好忠の家集『曾丹集』(「毎月集」「百首歌」「つらね歌」などの構成)の、「百首歌(好忠百首)」(「四季・恋・沓冠・物名」などの構成)などにあると、下記のアドレスで説明されている。

(曽祢好忠の「つらね歌」、そして、「沓冠(くつかぶり)」)

思ふつゝふるやのつまの草も木も風吹ごとに物をこそ思へ →沓=思へ

思へ共かひなくてよを過すなるひたきの島と恋や渡らむ →冠=思へ 沓=渡らむ

渡らむと思ひきざして藤河の今にすまぬは何の心ぞ →冠=渡らむ

(注)これは「つらね歌」(「尻取り連歌」)の例で、「沓冠(くつかぶり)」(二重折句)については、下記のアドレスのものが参考となる。

上記は、『現代語訳 日本の古典3 古今集・新古今集(大岡信著)』を参考としてるのだが、下記のアドレスで、「曽祢好忠の特異性について(藤岡忠美稿)」の論考を目にすることができる。

さらに、下記のアドレスで、「〈毎月百首を詠む〉ということ―『毎月抄』の時代―(渡 邉裕美子稿)」の論考も目にすることができる。

これらの論考では、「曽祢好忠と和泉式部」との関わりについては、直接的には触れられていないのだが、『新典社研究叢書 和泉式部の方法試論(久保木寿子著)』の中で、和泉式部が、曽祢好忠の「好忠百首」から大きな示唆を受けていたことが読み取れる(その関係する「目次」を下記に掲げて置きたい)。

https://shintensha.co.jp/product/和泉式部の方法試論/

↓

Ⅲ 初期定数歌論

第一章 和泉式部の詠歌環境―その始発期―

第一節 和泉式部と河原院

第二節 花山院の和歌

第二章 初期定数歌の成立と展開

第一節 初期定数歌と私家集―「好忠百首」を中心に―

第二節 初期定数歌の神祇意識―「好忠百首」を起点に―

第三章 男性百首から女性百首へ

第一節 「重之女百首」論―「重之百首」からの離陸―

第二節 『賀茂保憲女集』試論―初期百首と暦的観念―

第三節 『相模集』「初事歌群」論―成立をめぐって―

第四章 初期定数歌の歌ことば―その生成と展開―

第一節 公任の和歌観と初期定数歌

第二節 初期定数歌の歌ことば

第三節 「弘徽殿女御生子歌合」の和歌と判詞

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十一)

その十一 相模

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

三三・五×四二七・五㎝

11 相模:暁の露はなみだもとゞまらでうらむるかぜの声ぞのこれる

(釈文)暁濃露ハな見多もと々まら天うら無る可世濃聲曽乃こ連る

(「相模」周辺メモ)

題知らず

暁の露は涙もとどまらでうらむる風の声ぞのこれる(「新古今372」)

【通釈】暁の別れを悲しむ織姫の涙は少しも止まることなく流れ続け、あとには恨むような風の声が残るばかりだ。

【語釈】◇暁 一晩を共に過ごした牽牛織女が別れる暁。◇露は この「露」は「少しも」の意の副詞であると共に、涙の喩えともなっている。

【補記】『相模集』では詞書があり、七夕の翌朝、織女の嘆きを詠んだ歌であることが明らか。「ふづきの八日あかつきに風のあはれなるを、きのふの夜よりといふことを思ひいでて」。「きのふの夜より」は下記和漢朗詠集の句を指す。

【本説】大江朝綱「和漢朗詠集」

風従昨夜声弥怨 露及明朝涙不禁(風は昨夜より声いよいよ恨む 露は明朝に及びて涙禁ぜず)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-17

↓

この絵図について、「鹿は二、三頭を組み合わせて描く場合が多く、点在する鹿の群をいかに関係づけるかが画面展開上の課題となる。この場面では、視線の持つ力に注目し、後方を見遣る雌鹿によって、進行してきた画面の流れを受けている。この雌鹿は輪郭線で活かす彫塗りで描き、白描風に描く草を食む二頭を左右から包むように配する。いずれにも宗達特有の表現力豊かな線描が大きな効果をあげているが、ことに左右の二頭の優しい背中の線は、鹿のしなやかな姿態と動きをそのままに伝えている。宗達の金銀泥絵において、もっとも叙情性に富む作品である」(『水墨画の巨匠第六巻 宗達・光琳』所収「図版解説32(中部義隆稿)」)との評がある。

その上で、この絵図について、「『相模』(第40図=左上の鹿の図)にみえる線描主体の一匹などを、光悦の加筆とみる興味深い説がある」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』所収「口絵第四・五図」解説)との指摘もある。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その九)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)・部分拡大図」(MOA美術館蔵)

『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』では、この鹿の図(「部分拡大図)」は「光悦の加筆とみる興味深い説がある」というのである。

この「興味深い説」は、『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』などでの「山根有三説」のようである。

【23 鹿図(部分)静岡 熱海美術館(注、現「MOA美術館」)

金銀泥で鹿ばかりを描いた巻物の一部。右の三匹の鹿(注、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」図の右の三匹の鹿)は吐く息まで感じられるほど生き生きしている。左の一匹(注、上記の「部分拡大図」)は描線の質も金の光も違うように思われる。(図版解説)

(作品解説「23 鹿図」)

(前略)空きすぎた間(ま)を埋めるためであろうか、光悦の散らし書きは、鹿の絵を避けてなされている。これを、宗達と光悦がたがいに遠慮しあったためだと考え、光悦、宗達合作の書画巻のうち、もっとも早いころ、慶長十年(一六〇五)代の前半と解する説もある。たしかに考えてみれば光悦や宗達といえども、最初から書画の渾然と一致した長い巻物を完成することは、むずかしかったはずである。

だが、この図版から明らかのように、個々の鹿の描写はじつにいきいきと躍動している。とくに右側の一匹などは、一筆で背筋の動きをはっきりと示している。慶長七年(一六〇三)の鹿図(図18=省略)が図案的なおもしろさのみに終わっていたのと比べ、飛躍的な進歩である。ただ、左の走る鹿の描線は、もっぱら運筆を楽しんでいるだけで、鹿の姿を的確につかんでいない。別人の筆であろう。この手の鹿はほかに全巻のところどころに描きくわえられている。やはり余白を埋めて連続感を出すために配されたと思われるが、光悦の書はそれらの鹿をも避けて記されているので、別筆の鹿が光悦の和歌を書く以前に描かれたのは確かである。この点と鹿の描線の運筆が光悦の書のそれと似ていることから、加筆の鹿は光悦の筆によるものではないかと私は考えている。 】(『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』)

光悦の絵画作品などについては、下記のアドレスで触れている。

そこでは、『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』で取り上げられている下記の二点のみが、光悦の真筆ではないかとされている。

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」紙本着色 一幅

一七・三×三六・八㎝ 畠山記念館蔵

本阿弥光悦作「赤楽兎文香合(あからくうさぎもんこうごう)」出光美術館蔵

重要文化財 一合 口径八・五㎝

そのうちの、上記の「扇面月兎画賛」のみを再掲して置きたい。

(再掲)

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛」紙本着色 一幅 畠山記念館蔵

【 黒文の「光悦」印を左下に捺し、実態のあまりわかからない光悦の絵画作品のなかで、書も画も唯一、真筆として支持されている作品である。このような黒文印を捺す扇面の例は、同じく「新古今集」から撰歌した十面のセットが知られている。本図のように曲線で画面分割するデザインのもあり、それらとの関係も気になるところである。 】(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)

この画賛の歌は、「袖の上に誰故月ハやどるぞと よそになしても人のとへかし」(『新古今・巻十二・1139)の、藤原秀能の恋の歌のようである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』所収「74扇面(本阿弥光悦)」) 】

この「扇面月兎画賛」は、「尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―」の図録で、次のように紹介されている。

【 扇面を金地と濃淡二色の緑青で分割し、萩と薄そして一羽の白兎を画く。薄い緑は土坡を表し、金地は月に見立てられている。兎は、この月を見ているのであろうか。

扇面の上下を含んで、組み合わされた四本の弧のバランスは絶妙で、抽象的な空間に月に照らし出された秋の野の光景が呼び込まれている。箔を貼った金地の部分には、『新古今和歌集』巻第十二に収められた藤原秀能の恋の歌「袖の上に誰故月はやどるぞと 餘所になしても人のとへかし」一首が、萩の花を避けて、太く強調した文字と極細線を織り交ぜながら散らし書きされている。

薄は白で、萩は、葉を緑の絵具、花を白い絵具に淡く赤を重ねて描かれている。兎は細い墨線で輪郭を取って描かれ、耳と口に朱が入れられている。

単純化された空間の抽象性は、烏山光広の賛が記され「伊年」印の捺された「蔦の細道図屏風」(京都・相国寺蔵)に通じるものの、細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる。

画面左隅に「光悦」の黒文方印が捺されており、光悦の手になる数少ない絵画作品と考えられている。(田沢裕賀)) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

光悦は、「書・作陶・蒔絵」などの分野では、多くの国宝級の作品を遺しているのだが、こと、「絵画」の分野では、「(国宝)楽焼白片身変茶碗(銘:不二山)」・「(国宝)舟橋蒔絵硯箱」

・「(重文)四季草花下絵古今集和歌巻・立正安国論」などに匹敵するものは遺していない。

これらのことからすると、光悦は「書家(書)・工芸作家(作陶・蒔絵)」として、多くの傑作作品を遺しているが、「画家(画)」としては、この「扇面月兎画賛」程度の少数作品しか遺していないということになる。

ここで、上記の「扇面月兎画賛」の「作品解説(田沢裕賀)」を見て行くと、「細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる」という、「面=平面的に『描く』」という作家(宗達)と「細部を意識して造り上げる=造形的に『作る』」という作家(光悦)との、その因って立つ地盤の相違で、画家としての技量(デッサン力など)も、相当な力量を有していたと理解をして置きたい。それを証しするものとして、次の「群鹿蒔絵笛筒」(大和文華館蔵)を挙げて置きたい。

本阿弥光悦作「群鹿蒔絵笛筒」(重文)木製漆塗 径三・七×長三九・七㎝

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/210019

↓

【群鹿蒔絵笛筒(ぐんろくまきえふえづつ)

金地に金高蒔、金貝、螺鈿、鉛貼付の手法で群鹿を表す。筒上部に銀緒を通す。鐶を装し、底先に孔を穿ち、鉛板をきせる。附の笛は、竹管に吹口に八口を穿ち、その間に樺を巻、黒漆を… 長39.6 径3.3(㎝) 1筒

公益財団法人大和文華館 奈良県奈良市学園南1-11-6

重文指定年月日:19591218

光悦作と伝えられるもので、文様と技法の見事な調和を示す逸品である。 】

【群鹿蒔絵笛筒

円筒形で、口縁を刳(えぐ)り、上部に紐通し付きの銀鐶を嵌め、底に穴をあけた銀の板を貼る。外側は金地として、さまざまなポーズの鹿を全面に配している。鹿は螺鈿・金金貝・錫平文・金と青金の高蒔絵を用いて表わし、それぞれの技法・素材が、全体にバランスよく配置される。鹿の姿態や重なり合うように群れる様子には、宗達が下絵を描き、光悦が書を表わした「鹿下絵和歌巻」に通ずるものがある。内に能管を収めており、金春家の能楽師のため、光悦が春日野に遊ぶ鹿を写し、意匠を工夫したものと伝えられる。()竹内奈美子) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

↓

(展開写真)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十二)

その十二 藤原基俊

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

http://www.moaart.or.jp/?collections=047

↓

【作者:(画)俵屋宗達 (書)本阿弥光悦 時代 桃山~江戸時代(17世紀) 素材・技法 紙本金銀泥下絵・墨書 一幅 サイズ 34.1×75.5㎝

さまざまな姿態や動作を見せる鹿の群像を俵屋宗達が金銀泥で描いた料紙に、本阿弥光悦(1558~1638)が『新古今和歌集』の和歌二十八首を選んで書いた「鹿下絵和歌巻」の断簡である。もとは一巻の巻子本で、第二次大戦後二巻と数幅に分割された。鹿のみの単一な題材をフルに生かした表現法には宗達ならではの技量が感じられる。下絵に見事に調和した光悦の装飾的な書の趣致には、他の追随を許さない斬新さが窺える。現在、シアトル美術館に所蔵されている後半部の一巻の巻末に「徳友斎光悦」の款記と「伊年」の朱文円印が見られる。「徳友斎」の号は、光悦が鷹峯に移る以前に主として使用していたものと考えられている。 】

12 藤原基俊:たかまどのゝぢのしのはらすゑさはぎそゝや木枯け吹きぬ也(MOA美術館蔵)

(周辺メモ・釈文など)

法性寺入道前関白太政大臣家の哥合尓 野風 → 藤原忠通家の歌合に 野風(題)

婦知ハら能基俊 → 藤原基俊

た可まど能々知濃し乃ハら須ゑ左ハ幾 → 高円の野路の篠原末騒ぎ

曾々や木枯けふ吹ぬ也 → そそや木枯らし今日吹きぬ也

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1966017010

↓

【高円(たかまと)の野路のしのはら末さわぎそそやこがらしけふ吹きぬなり

藤原基俊

法性寺入道前関白太政大臣家の歌合に、野風

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 373

「高円の野をゆけば路傍の篠原は葉末が鳴り、あれ、木枯が今日吹きはじめたよ。」『新日本古典文学大系 11』p.120

保安二年(1121)九月十二日、関白内大臣忠通歌合、四句「そそや秋風」。

法性寺入道前関白太政大臣 藤原忠通 1097-1164。

高円の野 春日山の南に続く高円山の麓。

そそや 驚くさま。「物を聞き驚く詞なり」(顕昭・詞花集注)。そよそよと吹く風の擬声辞でもある。

こがらし 八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書]「秋冬風、木枯なり」。

吹きぬなり 音を聞いての感動。

参考「荻の葉にそそや秋風吹きぬなりこぼれやしぬる露の白玉」(大江嘉言 詞花 秋)。

「秋風」の歌。

(藤原基俊)(ふじわらのもととし1060-1142)平安時代後期の公家・歌人。道長の曾孫。

金葉集初出。千載集では源俊頼・藤原俊成に次ぐ入集歌数第三位。新古今七首。勅撰入集百五首。 隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では恵慶法師と番えられている。

小倉百人一首 75 「契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり 】

(追記)「光悦書宗達下絵和歌巻」周辺(「メモ」その一)

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-08

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十)

この絵図の、一匹の雄鹿、そして、二匹の雌鹿(その一匹は、先の「式子内親王」の歌の際に登場する「白描の鹿」で、もう一匹は、雄鹿と同色の雌鹿)の、これらの鹿は、揮毫者(光悦)、そして下絵作者(宗達)は、それぞれ、どのようなイメージを託していたのであろうか。

そういう詮索は、本来的に、この種の「下絵和歌巻」の鑑賞の場合に無用なのかも知れない。しかし、これらの「下絵和歌巻」に接しての、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)とは別に、鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)の、その魅かれたイメージ(「見立て」など)は、それは、どのようなものであれ、もはや、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)の本来的なイメージを離れて、個々の鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)に委ねられるものなのであろう。

ここで、光悦の書の「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」と「婦知ハら能基俊(藤原基俊)」とに接すると、次の「百人一首」の二首の作者を思い浮かべることは、極めて自然のことであろう。

75 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋も去(い)ぬめり(基俊『千載集』雑・1023)

(歌意: お約束してくださいました、よもぎ草の露のようなありがたい言葉を頼みにしておりましたのに、ああ、今年の秋もむなしく過ぎていくようです。)

76 わたの原漕ぎ出でて見れば久かたの 雲ゐにまがふ沖つ白波(忠通『詞花集』雑下・382)

(歌意: 大海原に船で漕ぎ出し、ずっと遠くを眺めてみれば、かなたに雲と見間違うばかりに、沖の白波が立っていたよ。)

この忠通の歌には、「新院、位におはしましし時海上遠望ということをよませ給ひけるによめる」(『詞花集』)との詞書がある。この詞書の「新院」は、「崇徳上皇」で、「位におはしましし時海上遠望」は、「崇徳天皇の在位中の題詠・海上遠望」の意であろう。

この忠通と崇徳上皇とは、保元元年(一一五六)の鳥羽法皇崩御を切っ掛けとして勃発した「保元の乱」で壮絶な血肉の争いの中心人物となる。これは、皇室における崇徳上皇と後白河天皇の兄弟による実権争いと、藤原摂関家の総帥・藤原忠通とその弟・藤原頼長との兄弟による家督争いが、その背景にある。

さらに、この「崇徳上皇・藤原頼長」側に、源氏の棟梁であった源為義やその息子の源為朝、平氏からも清盛の叔父である平忠正らが加わる。一方の「後白河天皇・藤原忠通」側には、為義の長男で為朝の兄である源義朝、そして当時もっとも実権を有していた平清盛が加わり、結果としては「崇徳上皇・藤原頼長」側が敗北し、崇徳上皇は讃岐に流罪となり、八年後に死亡。頼長も戦の最中に受けた傷が元で亡くなり、藤原摂関家の力も大きく削がれていくことになる。

「百人一首」では、この「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」の歌(76番)の後に、次の「崇徳院」の歌(77番)が続いている。

77 瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ(崇徳院『詞花集』恋・229)

(歌意: 川の瀬の流れが速く、岩にせき止められた急流が二に分かれる。しかしまた一つになるように、愛しい人と今は分かれても、いつかはきっと再会したいと念じている。 )

この歌の原形は、初句が「行きなやみ」、三句が「谷川」の恋歌であったが(『久安百句』)、『詞花集』では、初句が「瀬を早み」、三句が「滝川」に改変されている。こうなると、これは、もはや、恋歌というよりも、「保元の乱」を背景にしての崇徳院の哀傷歌のような雰囲気を漂わせている。

83 世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(皇太后宮大夫俊成『千載集』1151)

(歌意: この世の中には、悲しみや辛さを逃れる方法などないものだ。思いつめたあまりに分け入ったこの山の中にさえ、哀しげに鳴く鹿の声が聞こえてくる。)

藤原俊成の青年期(二十代後半)の歌だが、俊成が出家して法名「釈阿」を名乗る前後の歌と解しても違和感がないほど、戦乱の激動期を生き抜いた俊成の全生涯を詠じている雰囲気を漂わせている。俊成は、在俗時代、役人としては不遇であったが、歌人としては、崇徳天皇に見出されて、後に、その崇徳院を放逐していった後白河院の院宣を受けて、第七勅撰集『千載和歌集』を撰進し、名実ともに歌壇の第一人者となっていく。「皇太后宮大夫」は、俊成の最後の官位で、この「皇太后」は、後白河院の皇太后・藤原忻子に仕えた官職ということになる。

86 嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(西行法師『千載集』929)

(歌意::嘆けと言って、月が私を物思いにふけらせようとするのだろうか。いや、そうではない。それなのに、月のせいだとばかりに流れる私の涙であることよ。)

西行は、鳥羽天皇の北面の武士(天皇を護る近衛兵)というエリート職を捨て、二十三歳の若さで出家する。「保元の乱」は、その鳥羽天皇(鳥羽上皇)が崩御した時に勃発する。

この鳥羽天皇の第一皇子が崇徳天皇だが、崇徳天皇は白河院(鳥羽天皇の祖父)の子ではないかということで「叔父子」として、鳥羽天皇に忌避されていた。その鳥羽天皇は、上皇になる時に、崇徳天皇を退位させ、愛妾の美福門院との間の皇子・近衛天皇を即位させ、その近衛天皇が崩御するや、今度は崇徳院の弟の後白河天皇を後継者とするのである。

崇徳院と後白河天皇・鳥羽上皇との骨肉の争いの「保元の乱」というのは、『新古今集』、そして『百人一首』に、陰に陽に複雑に絡み合っていることを目の当たりにする。

88 難波江の芦のかりねのひとよゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき(皇嘉門院別当『千載集』807)

(歌意:難波の入り江の芦を刈った根っこ(刈り根)の一節(ひとよ)ではないが、たった一夜(ひとよ)だけの仮寝(かりね)のために、澪標(みおつくし)のように身を尽くして生涯をかけて恋いこがれ続けなくてはならないのでしょうか。)

この歌は、「皇嘉門院(藤原聖子)」の一首ではない。「皇嘉門院別当(女官)」の作(源俊隆の娘)である。この作者が仕えた「皇嘉門院」こそ、「保元の乱」に翻弄された悲劇の女性の一人であろう。「皇嘉門院」の実父は藤原忠通(76の作者)で、夫は崇徳院(77の作者)なのである。即ち、「保元の乱」で、実父と夫とが骨肉の争いをし、夫(崇徳院)は敗北し、讃岐に流される。

板挟さみとなった聖子は同年出家し、清浄恵と号し、長寛元年(一一六三)、髪をすべて剃る再出家をし、蓮覚と号している。父(忠通)の没後は猶子としていた異母弟の九条兼実の後見を受け、兼実の嫡男・良通を猶子として、忠通伝来の最勝金剛院領などを相続させた。これが後世における九条家家領の源流となったといわれる。この九条兼実の継嗣(二男)が藤原(九条)良経(91の作者・「新古今集(仮名序)」の執筆者)なのである。

89 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(式子内親王『新古今集』1034)

(歌意: 我が命よ、絶えてしまうのなら絶えてしまえ。このまま生き長らえていると、堪え忍ぶ心が弱ってしまうと困るから。 )

式子内親王は、後白河天皇の第三皇女である。生まれは久安五年(一一四九)で、「保元の乱」の後の「平治の乱」(平治元年=一一五九)の十歳前後のときに、賀茂斎院に叙せられ、以後、前斎院として、生涯独身を全うすることとなる。

そして、式子内親王が経験した「保元の乱」・「平治の乱」は、藤原摂関家の「貴族時代」から、「源平二家」の「平家(平清盛)」の「武家時代」への移行期にあった。その生涯は、「保元の乱」の悲劇のヒロイン「皇嘉門院(藤原聖子)」と勝るとも劣らないであろう。

【その間,伯父藤原公光の解官,同母兄以仁 (もちひと) 王の平家への謀反と戦死などの不幸を体験,建久2 (91) 年頃出家し,法然に帰依した。同7年橘兼仲夫妻の謀計に連座,都から追放されそうになるなど,その生涯は不幸であった。和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した。】

ここで、この「和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した」に鑑み、翻って、冒頭の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」の、その一匹の雄鹿は、この「和歌を藤原俊成に学び」の、「藤原俊成」(釈阿)とし、真ん中の「白描」の雌鹿は、先(その七)の、月光の下の白鹿の「式子内親王」をイメージしたい。そして、もう一匹の雌鹿は、式子内親王と同じく、俊成門の二大女流歌人で、俊成の養女でもある「皇太后宮大夫俊成女」(藤原俊成女)をイメージして置きたい。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十三)

その十三 右衛門督通具

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻(「右衛門督通具」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

13 右衛門督通具: 深草の里の月影さびしさもすみこしまゝの野辺の秋かぜ(所蔵者不明)

(釈文) 千五百番う多合尓

深草能里濃月影左日し佐も須見こしま々濃野邊濃秋可世

(「源通具」周辺メモ)

千五百番歌合に

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(新古374)

【通釈】草深く繁った深草の里、そこを照らす月の光――久々に帰って見れば、月は昔のままで、野辺を吹く秋風の淋しさもまた、私がここにずっと住み、月も常に澄んだ光を投げかけていた、あの頃のままであったよ。

【語釈】◇深草のさと 平安京の南郊。「草深い里」の意が掛かる。◇さびしさも 月は昔のままだが、野辺の秋風のさびしさも…という気持で「も」を用いる。◇すみこしままの ずっとすんでいた頃のままの。澄み・住み、掛詞。

【補記】二句切れ。「月影のさびしさといふにはあらず、三の句は下へつけて心得べし」(宣長『美濃の家づと』)。下記本歌の主人公が、年を経て深草に帰って来た、という設定であろう。

【本歌】在原業平「古今集」、「伊勢物語」一二三段

年をへてすみこし里を出でていなばいとど深草野とやなりなむ

【参考歌】藤原俊成「久安百首」「千載集」

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十一)

前回(逍遥ノート・その十)、絵図の三匹の鹿を、「藤原俊成・俊成卿女・式子内親王」と見立てたのだが、今回の絵図では、四匹の鹿の図柄となっている。そして、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)と俊成卿女(皇太后宮大夫俊成女)とは、一男一女を儲けた夫婦の関係にあったが、後に、二人は離婚し、俊成卿女は晩年に出家し、嵯峨禅尼・越部禅尼と呼ばれていた。

この通具にとって、藤原俊成は、妻の俊成卿女との関係で義父であったということになるが、この通具の歌は、俊成の代表作の一つとされている、上記の「参考歌」を念頭に置いてのものであろう

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古今集」374)

そして、この二首とも、上記の「本歌」の『伊勢物語(一二三段)』にあることは、これまた明瞭なことであろう。

『伊勢物語(一二三段)』

むかし、男ありけり。深草に住みける女を、ようよう、あきがたにや思ひけむ、かかる歌をよみけり。

年を経て住みこし里を出でていなば

いとゞ深草野とやなりなむ

女、返し、

野とならば鶉となりて鳴きをらむ

狩にだにやは君は来ざらむ

さらに、この俊成の歌には、『無名抄(鴨長明著)』の「深草の里おもて歌俊成自賛歌のこと」が、その背景にある。

『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)

俊恵(鴨長明の師)いはく、「五条三位入道(俊成)のもとにまうでたりしついでに、『御詠の中には、いづれをかすぐれたりとおぼす。よその人さまざまに定め侍れど、それをば用ゐ侍るべからず。まさしく承らんと思ふ。』と聞こえしかば、

『 ※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里

これをなん、身にとりてはおもて歌(面歌=代表歌)と思い給ふる。』と言はれしを、俊恵またいはく、『世にあまねく人の申し侍るは、

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲

これを優れたるように申し侍るはいかに。』と聞こゆれば、『いさ、よそにはさもや定め侍るらん。知り給へず。なほみづからは、先の歌には言ひ比ぶべからず。』とぞ侍りし。」 と語りて、これをうちうちに申ししは、「かの歌は、『身にしみて』という腰の句(第三句)いみじう無念(残念)におぼゆるなり、これほどになりぬる歌(素晴らしい歌)は、景気(景色)を言ひ流して、ただそらに(なんとなく)身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくく(奥ゆかしく)も優(優美)にも侍れ。いみじう言ひもてゆきて、歌の詮(眼目)とすべきふしを、さはと言ひ表したれば、むげにこと浅くなりぬる。」とて、そのついでに、

「わが歌の中には、

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ

これをなむ、かのたぐひ(代表歌)にせんと思う給ふる。もし世の末に、おぼつかなく言ふ人もあらば、『かくこそ言ひしか。』と語り給へ。」とぞ。

ちなみに、『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」の※印の歌の「歌意」などは、次のとおりである。

※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里(俊成「千載集」、俊成三十七歳の詠)

(歌意:夕方になると野辺の秋風が身にしみるように感ぜられて鶉が寂しく鳴いているらしいよ。)

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲(俊成「新勅撰集」、「遠尋山花」の歌)

(歌意:遠山の白雲を満開の桜の花と思って、それにひかされてつい幾つもの峰を越えてきてしまったことか。)

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ(俊恵「新古今」588)

(歌意:吉野山の空がかき曇り雪が降ると山里の里にはおりおり時雨が過ぎてゆく。「つつ」は反復を示す接続助詞)。)

ここで、歌道家(歌の家=宮廷和歌の指導者の家系)の三家について触れたい。

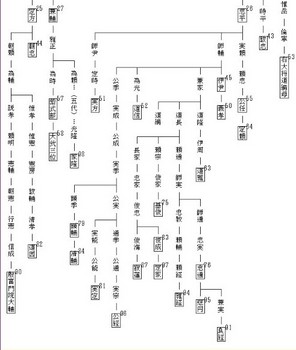

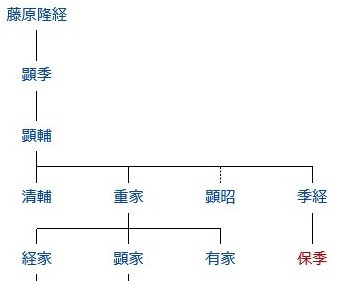

六条藤家(白河法皇の乳母子として権勢をふるった藤原顕季を祖とする歌道の家=「人麻呂影供」の創始と継承)

↓

藤原顕輔(顕季の息子)→崇徳上皇の院宣により『詞華和歌集』を撰進。「百人一首79」

藤原清輔(顕輔の息子)→『続詞華和歌集』を撰集するも二条天皇の崩御に伴い勅撰和歌集に至らなかった。「百人一首84」

六条源家(後一条天皇から堀河天皇までの六朝に仕えた源経信を祖とする「六条藤家」に対する歌道家の名称)

↓

源経信→漢詩文、有職故実にも通じ、詩歌管弦に優れて藤原公任と共に三船の才と称された。「百人一首71」

源俊頼(経信の息子)→堀河天皇のもとで歌壇の指導者となり、白河院の命により『金葉和歌集』を撰進。「百人一首74」

俊恵法師(俊頼の息子)→東大寺の僧、「保元の乱」時に僧坊を歌林苑と称し、歌を詠む一種の歌壇を形成し、そこから、鴨長明・寂連・小侍従・二条院讃岐・殷冨門院大輔などが輩出した。「百人一首85」

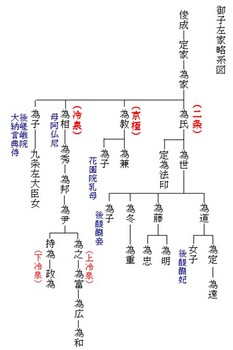

御子左家(藤原道長の第六子・長家が「御子左第」に住んでいたことによる歌道家の名称)

↓

藤原俊成(道長の六男・長家四世の孫)→後白河院の命により『千載和歌集』を撰して歌道家「御子左家」を築く。「百人一首83」

藤原定家(俊成の息子)→後堀河天皇の命を受け『新勅撰和歌集』の単独撰者を務め、『小倉百人一首』を編んだ。「百人一首97」

寂蓮(俊成の甥・養子)→新古今集撰者の一人となったが、撰なかばで没。「百人一首87」

俊成卿女(俊成の孫・養女)→後鳥羽院に出仕して新古今時代の代表的な女流歌人。

藤原為家(定家の息子)→その子「為氏(二条家)・為教(京極家)・為相(冷泉家)」の三家に分かれる。

宮廷文化全盛期の「八代集時代」の歌壇の主流というのは、「六条藤家」(藤原顕季・顕輔の家系)であったが、それに対抗する形で、「六条源家」(源経信・俊頼の家系)が、当時の歌道界を二分していた。その末期の「保元の乱・平治の乱」の前後に、これら旧派(伝統派)の「万葉集」・「古今集」風の歌壇に、新しい第三の風(新派)の「新古今」風の勢力が大勢を占めるようになった。その新派の中心に位置したのが、御子左家(藤原俊成・定家)ということになる。

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

秋風にたなびく雲のたえ間より漏れ出づる月の影のさやけさ(顕輔「百人一首79」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

ながらへばまたこのごろやしのばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき(清輔「百人一首84」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

この「六条源家」の「経信・俊頼」に親子に、「御子左家」の「俊成」は大きな影響を受けていた。上記の『伊勢物語(一二三段)』・『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)に係わる「俊成」の歌は、「経信・俊頼」に親子の、次の歌が念頭にあることは明瞭であろう。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮(俊頼「金葉集」239)

これらのことに関して、『後鳥羽院御口伝』では、次のように記している。

【 大納言經信、殊にたけもあり、うるはしくして、しかも心たくみに見ゆ。又俊頼堪能の者なり。哥の姿二樣によめり。うるはしくやさしき樣も殊に多く見ゆ。又もみもみと、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する姿なり。

うかりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬ物を

この姿なり。又、

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮

うるはしき姿なり。故土御門内府亭にて影供ありし時、釋阿は、これ程の哥たやすくいできがたしと申しき。道を執したることも深かりき。難き結題を人の詠ませけるには、家中の物にその題を詠ませて、よき風情をのづからあれば、それを才學にてよくひき直して、多く秀哥ども詠みたりけり。 】(『後鳥羽院御口伝』)

ちなみに、次の三句も、相互に響き合っている雰囲気を有している。

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

一首目の俊頼の歌の三句目の「山おろしよ」は、『千載集』では、「山おろし」で「よ」は表記されていない。しかし、上記の『後鳥羽院御口伝』で、この「よ」が添加されている。

この「よ」について、「『初瀬の山おろし(よ)』は呼びかけの挿入句としか読みようがないから、『よ』はむしろ精彩と力を一首に添える珍重すべき字余りというべきで、かりにこれが定家の独断に発したものとしても、賞されてよい発見である」(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)との評がなされている。

そして、この呼びかけの「よ」は、上記の二首目の俊成の代表歌の初句に「世の中よ」と活かされている。

さらに、この『後鳥羽院御口伝』で、この俊頼の歌(恋歌)は、「もみもみ(巧緻な風体)と、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」との評を下している。

この「定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」を、定家が一首の歌(恋句)に託したものこそ、上記の三首目の定家の歌(定家「百人一首」97)ということになろう。さらに、「この歌は隠岐遠島後の後鳥羽院も定家家隆両卿撰歌合五十番の中に採っている。けだし、『やさしくもみもみとあるように見ゆる歌、まことにありがたく(『後鳥羽院御口伝』)見える定家風をよく示した一首であろう』(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)と喝破されている。

さらに、上記の『後鳥羽院御口伝』の中に、「故土御門内府亭にて影供ありし時」の一節があり、この「土御門内府」は、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)の実父・源通親(正二位内大臣)であり、その「影供ありし時」とは、「『人丸御供』の略。人麿の像を掲げ、供物を供えて歌合又は歌会を行なわれた時」(『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」を意味する。

即ち、この「故土御門内府亭にて影供ありし時」とは、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)と相対立している「六条藤家」(「顕季・顕輔・清輔」歌壇)の「歌合又は歌会」の時ということなのである。そして、この「六条藤家」の後ろ盾の中心人物が、正二位内大臣・源通親その人ということになる。

そして、この「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」その人「源通親」に相対立していたのが、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)を支えていた「九条兼実」(通親と同じく六朝に奉仕し、「五摂家の一つ、九条家の祖であり、且つ、その九条家から枝分かれした一条家と二条家の祖でもある」・「従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれた通称・後法性寺関白」)ということになる。

その九条兼実の継嗣が、藤原(九条)良経(九条兼実の子、藤原忠通の孫、摂政太政大臣、『新古今集』の「仮名序」の起草者)で、源通親の継嗣が、源通具(右大将・源通親の次男、正二位・大納言、堀川家の祖、『新古今集』の撰者の一人、「定家」と親しく「俊成卿女」の夫で後に離別。曹洞宗の開祖・道元は異母弟といわれている)ということになる。

さて、冒頭に戻って、今回の絵図の四匹の鹿は、前回の見立ての三匹の鹿の「雄鹿=藤原俊成」(釈阿)、「白描」の雌鹿=「式子内親王」、もう一匹の雌鹿=「皇太后宮大夫俊成女」としたが、それに加えっての一匹の「白描」の雌鹿は、先に、下記のアドレスで登場している、藤原俊成女と同じく、後鳥羽院が見出した夭逝の女流歌人「宮内卿」をイメージして置きたい。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十四)

その十四 皇太后宮太夫俊成女

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(俊成女・家隆)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

14 皇太后宮太夫俊成女:おほあらきのもりの木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(MOA美術館蔵)

(釈文) 五十首多天まつ利し時 林間濃月といふ事を

お保安ら支能も利濃木乃間も毛利可年天 人だ乃め那類秋濃夜濃月

(「皇太后宮太夫俊成女」周辺メモ)

五十首歌奉りし時、杜間月といふことを

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(新古375)

【通釈】「大粗」と名のつく大荒木の森は、月の光をよく透すはずなのに、実際には葉が茂っている。それで光はよく漏れず、秋の夜の月は人にむなしい期待をさせるばかりである。

【語釈】◇大荒木の杜 山城国の歌枕。所在不詳であるが、桂川の河川敷にあった森ともいう。古今集の本歌のように、下草を詠んで我が身の老いや落魄を歎く例が多いが、この歌では、その意味はない。「おほあら」に大粗を掛け、木の葉のまばらな森の意を掛けている。◇人だのめなる 人に空頼みをさせる。むなしい期待をさせる。

【本歌】よみ人しらず「古今集」

大荒木の森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし

藤原俊成女 生没年未詳(1171?~1254?)

藤原俊成の養女。実父は尾張守左近少将藤原盛頼、母は八条院三条(俊成の娘)。俊成は実の祖父にあたるが、その歌才ゆえ父の名を冠した「俊成卿女」「俊成女」の名誉ある称を得たのであろう。晩年の住居に因み嵯峨禅尼、越部禅尼などとも呼ばれる。勅撰集等の作者名表記としては「侍従具定母」とも。

治承元年(1177)、七歳の頃、父盛頼は鹿ヶ谷の変に連座して官を解かれ、八条院三条と離婚。以後、俊成卿女は祖父俊成のもとに預けられたものらしい。建久元年(1190)頃、源通具(通親の子)と結婚し、一女と具定を産む。しかし夫は正治元年(1199)頃、幼帝土御門の乳母按察局を妻に迎え、以後の結婚生活は決して幸福なものではなかったようである。

後鳥羽院主催の建仁元年(1201)八月十五日撰歌合が「俊成卿女」の名の初見。同年の院三度百首(千五百番歌合)にも詠進している。同二年(1202)、後鳥羽院に召され、女房として御所に出仕する。院歌壇の中心メンバーの一人として、「水無瀬恋十五首歌合」「八幡宮撰歌合」「春日社歌合」「元久詩歌合」「最勝四天王院障子和歌」などに出詠した。

建保元年(1213)、出家。以後も旺盛な作歌活動を続け、建保三年(1215)の「内裏名所百首」をはじめ、順徳天皇の内裏歌壇を中心に活躍した。安貞元年(1227)、夫通具の死後、嵯峨に隠棲。貞永二年(1233)頃、兄定家の『新勅撰和歌集』撰進の資料として、家集『俊成卿女集』を自撰した。仁治二年(1241)の定家死後、播磨国越部庄に下り、余生を過ごした。晩年まで創作に衰えを見せず、宝治二年(1248)の後嵯峨院「宝治百首」などに健在ぶりが窺える。

建長三年(1251)以後、甥(実の従弟)為家に続後撰集に関する評などを送った『越部禅尼消息』がある。また物語批評の書『無名草子』の著者を俊成卿女とする説がある。

新古今集の29首をはじめ、勅撰集に計116首を入集。宮内卿と共に新古今の新世代を代表する女流歌人。新三十六歌仙。

「今の御代には、俊成卿女と聞こゆる人、宮内卿、この二人ぞ昔にも恥じぬ上手共成りける。哥のよみ様こそことの外に変りて侍れ。人の語り侍りしは、俊成卿女は晴の哥よまんとては、まづ日を兼ねてもろもろの集どもをくり返しよくよく見て、思ふばかり見終りぬれば、皆とり置きて、火かすかにともし、人音なくしてぞ案ぜられける。」(鴨長明『無名抄』)

「幽玄にして唯美な作として、俊成女ほどに象徴的な美の姿を、ことばで描き出した詩人はなかつた。俊成女のつくりあげた歌のあるものは、たゞ何となく美しいやうなもので、その美しさは限りない。かういふ文字で描かれた美しさの相をみると、普通の造形藝術といふものの低さが明白にわかるのである。音樂の美しさよりももつと淡いもので、形なく、意もなく、しかも濃かな美がそこに描かれてゐる。驚嘆すべき藝術をつくつた人たちの一人である。」(保田與重郎『日本語録』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十二)

上記の絵図(俊成女・家隆)の右側の釈文は、「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)で、次の釈文は「守覚法親王五十首う多よま世侍介る尓」(守覚法親王五十首歌よませ侍りけるに)・「藤原家隆朝臣」・「有明濃月待宿乃」(有明の月待つ宿の)のところである。

この俊成女の「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)の背後に描かれている二匹の雌鹿は、全図の四匹の鹿(俊成・俊成女・式子内親王・宮内卿)のうちの、「俊成女と宮内卿」とが、全体の流れとしては自然のような感じである。

下記のアドレスで、『コレクション日本歌人選50俊成卿女と宮内卿(近藤香著)』が紹介されている。

その「ブックカバー裏」に、次のように両者が紹介されている。

【 新古今時代の女流のうち、後鳥羽院に見出だされて才を誇った二人の女性歌人。伊勢や和泉式部などの女歌の伝統とは異なる題詠の世界に、新たな才能を開花させた歌人。俊成卿女は俊成の子八条院三条の娘だが俊成の養女に入り、歌人としてのデビューは遅かったものの纏綿たる恋の情緒を定家風の巧緻優艶な風にうたい、源師光の娘宮内卿は、若くして没する四年余ではあったが清新な自然詠や恋歌を切れのあるタッチでうたった。新古今和歌集を彩る対立的な二人の個性を見比べたい。 】

ここでは、この両者については言及しない。そして、ここでは、前回に続いて、その夫であった前回の作者「右衛門督通具」(源通具)と「皇太后宮大夫俊成女」(俊成女)とに絞りたい。

この一男一女を儲けた仲睦まじい両者を引き裂いて離婚に追いやったのは、その実父の「源通親」(「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」)その人であろう。

「土御門通親」の呼称は、土御門天皇の外祖父に対する呼称で、「後鳥羽天皇」の次の「土御門天皇」を支えるため、その新帝の乳母・按察局(鎌倉幕府と縁故のある故一条能保の妻であった)を嫡妻(通親の長男・通宗死亡、通親の継嗣として次男・通具が担い、その嫡妻)として迎え入れ、それまで「通具の妻」であった「俊成女」は、「室家(しっか)」(内輪の妻)の一人として遇せられることになる。

これらのことに関して、「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(『明月記研究 6号(2001年11月): 記録と文学』)の中で、この「通具と按察局との結婚は蓋し当然であったろう」との記述がみられる(下記「抜粋」の通り)。

「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(「三 通具と按察局―建仁元年十二月二十八日条」抜粋)

元久元年(一二〇四)十一月、『新古今集』を完成を待たずに、俊成卿女を薫陶し続けた俊成入道は瞑目した。この俊成の危篤に際して、「別居中でありながら通具も俊成卿女と申し合わせて共に見舞いに赴いた。その俊成が死んだのち、このふたりを相伴わせる機会はもはや絶無にひとしいのではないか」(『和歌文学講座7中世・近世の歌人』所収「俊成卿女(森本元子稿)」)との記述も見られる。

俊成(釈阿)は、晩年には、自己の傑作歌の「鶉鳴く深草の里」で過ごして、その墓も深草(京都市伏見区)にあるという。

ここで、「俊成・通具・俊成卿女」の三首を並記して置きたい。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古374」)

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(俊成卿女「新古375」)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十五)

その十五 藤原家隆朝臣

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の八「藤原家隆朝臣・藤原有家」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(俊成女・家隆)」(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(家隆)」(MOA美術館蔵)

15 藤原家隆朝臣:有明の月待宿の袖の上に人だのめなるよゐの稲妻(MOA美術館蔵)

(釈文)守覚法親王五十首う多よま世侍介る尓

藤原家隆朝臣

有明濃月待宿乃袖の上尓人多のめなるよ井乃稲妻

(「藤原家隆」周辺メモ)

守覚法親王、五十首歌よませ侍りけるに

有明の月待つ宿の袖の上に人だのめなる宵の稲妻(「新古今」376)

(歌意:夜明けの月を待っている宿のわたしの袖の上に、光を投げかけて、月の光かとそら頼みさせる、宵の稲妻よ。)(『日本古典文学全集26新古今和歌集(校注・訳 峯村文人)』)

藤原家隆 保元三~嘉禎三(1158-1237)

良門流正二位権中納言清隆(白河院の近臣)の孫。正二位権中納言光隆の息子。兼輔の末裔であり、紫式部の祖父雅正の八代孫にあたる。母は太皇太后宮亮藤原実兼女(公卿補任)。但し尊卑分脈は母を参議藤原信通女とする。兄に雅隆がいる。子の隆祐・土御門院小宰相も著名歌人。寂蓮の聟となり、共に俊成の門弟になったという(井蛙抄)。

安元元年(1175)、叙爵。同二年、侍従。阿波介・越中守を兼任したのち、建久四年(1193)正月、侍従を辞し、正五位下に叙される。同九年正月、上総介に遷る。正治三年(1201)正月、従四位下に昇り、元久二年(1205)正月、さらに従四位上に進む。同三年正月、宮内卿に任ぜられる。建保四年(1216)正月、従三位。承久二年(1220)三月、宮内卿を止め、正三位。嘉禎元年(1235)九月、従二位。同二年十二月二十三日、病により出家。法号は仏性。出家後は摂津四天王寺に入る。翌年四月九日、四天王寺別院で薨去。八十歳。

家隆卿は、若かりし折はきこえざりしが、建久のころほひより、殊に名誉もいできたりき。哥になりかへりたるさまに、かひがひしく、秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり。たけもあり、心もめづらしく見ゆ」(後鳥羽院御口伝)。

「風体たけたかく、やさしく艶あるさまにて、また昔おもひ出でらるるふしも侍り。末の世にありがたき程の事にや」(続歌仙落書)。

「かの卿(引用者注:家隆のこと)、非重代の身なれども、よみくち、世のおぼえ人にすぐれて、新古今の撰者に加はり、重代の達者定家卿につがひてその名をのこせる、いみじき事なり。まことにや、後鳥羽院はじめて歌の道御沙汰ありける比、後京極殿(引用者注:九条良経を指す)に申し合せまゐらせられける時、かの殿奏せさせ給ひけるは、『家隆は末代の人丸にて候ふなり。彼が歌をまなばせ給ふべし』と申させ給ひける」(古今著聞集)。

「家隆は詞ききて颯々としたる風骨をよまれし也。定家も執しおもはれけるにや、新勅撰には家隆の哥をおほく入れられ侍れば、家隆の集のやう也。但少し亡室の躰有て、子孫の久しかるまじき哥ざま也とて、おそれ給ひし也」(正徹物語)。

「妖艷の彩を洗い落とした後の冷やかな覚醒、鬼拉の技の入り込む隙もない端正なしかもただならぬ詩法、それは俊成を師とした彼と、俊成を父とした定家の相肖つつ相分つ微妙な特質であった」(塚本邦雄『藤原俊成・藤原良経』)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十三)

ここから、鹿が描かれていない、和歌の揮毫だけの、藤原家隆と藤原有家との二首が続く。この家隆と有家とも、『新古今和歌集』の撰者である。

後鳥羽院は、建仁元年(一二〇一)七月二十八日、「和歌所」を設置し、「寄人(よりうど)」(職員)として、「左大臣藤原良経・内大臣源通親・天台座主慈円・釈阿入道(藤原俊成)・源通具・藤原有家・藤原定家・藤原家隆・藤原雅経・源具親・寂連の十一名を任命し(後に、藤原隆信・鴨長明・藤原秀能と藤原清範(異説あり)が追加される)、その「開闔(かいこう)」(書記役)として、源家長が任命された。

そして、十一月三日、その十一名の寄人のうち、「源通具・藤原有家・藤原定家・藤原家隆・藤原雅経・寂蓮」の六名に対して、上古以来の和歌を撰進せよという院宣が下され、寂蓮は、翌、建仁二年(一二〇二)七月に没しているので、撰進は寂蓮を除いた五名の撰者によって実施された。

ここで、十一名の寄人を寸描的な評言で見ていくと、次のとおりである。

藤原良経→「左大臣」(朝廷の最高機関、太政官の長官で、太政大臣の次、右大臣の上。)

源通親→「内大臣」(初めは名誉称号であったが、のち、左右大臣を補佐し、権限は左右大臣に準ずる。)

慈円→「天台座主」(天台宗の総本山である比叡山延暦寺の貫主(住職)で、天台宗の諸末寺を総監する役職。)藤原忠通の子、九条兼実の弟、良経の叔父。

藤原俊成(釈阿)→九条兼実等が支援する「御子左家」の総帥。西行と双璧の大歌人。

藤原有家→「御子左家」と相対立する「六条藤家」に連なる歌人。俊成・定家とも親しい。

藤原定家→「御子左家」の俊成の子。父の指導を受けながら後鳥羽院歌壇で活躍。「新古今和歌集」「新勅撰和歌集」の撰者となり、「小倉百人一首」も撰した。

藤原家隆→藤原定家と双璧の後鳥羽院歌壇の二大歌人。後鳥羽院と定家間には、晩年大きな確執があったが、家隆は、終始、後鳥羽院側にあった。

藤原雅経→蹴鞠の名手で「飛鳥井流」の一派を開き鎌倉に招かれていたが、後鳥羽院の懇望により帰朝し、俊成門だが後鳥羽院側近の歌人。

源具親→「内大臣」源通親の継嗣。「御子左家」俊成卿女の夫であったが、後に離別し、後鳥羽院歌壇にあっては、父の「通親」の名代を引き継いでいる。

寂連→俊成の養子、定家誕生に際し家督を譲り出家。諸国を行脚、歌道に精進し、「御子左家」の中心的歌人として活躍した。

以上(有家から寂連まで)が、『新古今和歌集』の撰者である。

源具親→後鳥羽院の秘蔵子の女流歌人「宮内卿」の兄。鎌倉幕府二代執権・北条義時の三男・北条重時の娘を妻としている後鳥羽院側近の歌人の一人。

以下(「藤原隆信・鴨長明・藤原秀能・藤原清範」の追加寄人)は、本来は続けるべきであろうが、ここでは略し、以後、必要な個所で触れていきたい。

そして、藤原家隆については、この「鹿下絵和歌巻」のゴール地点(最終箇所)で、「西行・俊成そして定家・家隆」のような関連で再度言及して行きたい。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十六)

その十六 藤原有家

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の八「藤原家隆・藤原有家」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(有家)」(個人蔵)

16 藤原有家:かぜ渡るあさぢがすゑの露にだにやどりもはてぬよゐのいなづま(個人蔵)

(釈文)摂政太政大臣家 百首哥合尓

藤原有家朝臣

可勢渡る安左知可須ゑ濃露尓多に屋ど里も者天怒るよゐ濃い那徒満

(「藤原有家」周辺メモ)

摂政太政大臣家百首歌合に

風わたるあさぢがすゑの露にだにやどりもはてぬよひの稲妻(新古377)

【通釈】浅茅の生える荒野を、風が吹きわたる宵――稲妻が閃き、茅(ちがや)の葉末の露にその光を宿した……と思う間もなく、露はこぼれ落ちてしまうのだ。

【語釈】◇やどりもはてぬ 宿りおおせることができない。「やどり」は「よひ」と縁語になる。

藤原有家 久寿二~建保四(1155-1216)

六条藤家従三位重家の子。母は中納言藤原家成女。清輔・顕昭・頼輔・季経らの甥。経家・顕家の弟。保季の兄。子には従五位下散位有季・僧公縁ら。

仁安二年(1167)、初叙。承安二年(1172)、相模権守。治承二年(1178)、少納言。同三年、讃岐権守を兼ねる。同四年(1180)、有家と改名。元暦元年(1184)、少納言を辞し、従四位下に叙せられる。建久三年(1192)、従四位上。同七年、中務権大輔。正治元年(1199)、大輔を辞し、正四位下。建仁二年(1202)、大蔵卿。承元二年(1208)、従三位。建保三年(1215)二月、出家。法名、寂印。翌年の四月十一日、薨ず。

文治二年(1186)の吉田経房主催の歌合、建久元年(1190)の花月百首、建久二年(1191)の若宮社歌合、建久四年(1193)頃の六百番歌合、建久九年(1198)の守覚法親王家五十首に出詠。後鳥羽院歌壇でも主要歌人の一人として遇され、建仁元年(1201)の新宮撰歌合・千五百番歌合、建仁二年(1202)の水無瀬恋十五首歌合、元久元年(1204)の春日社歌合、承元元年(1207)の最勝四天王院和歌などに出詠した。順徳天皇の建暦三年(1213)内裏歌合、建保二年(1214)の歌合などにも参加している。

建仁元年(1201)、和歌所寄人となり、新古今集撰者となる。六条家の出身ながら御子左家(みこひだりけ)に親近した。

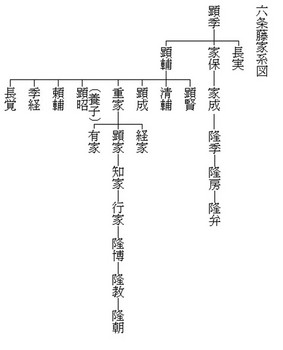

(六条藤家系図)

(御子左家系図)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十四)

『新古今和歌集』の撰者(六名)の、入集歌数の多い順から見て行くと、「定家(四十六首)→家隆(四十三首)→寂蓮(三十五首)→雅経(二十二首)→有家(十九首)→通具(十七首)」の順となる。

上記の「六条藤家系図」には、「有家(顕季→顕輔→重家→有家)」、「御子左家系図」には、「定家(俊成→定家)」が出てくる。寂蓮は俊成の養子で、上記の「御子左家系図」の定家の脇に記載されるべき歌人であろう。

家隆は、俊成門で「御子左家」に近い歌人であるが、後鳥羽院歌壇にあっては御子左家=定家」と双璧をなす歌人と理解したい。同様に、雅経も俊成門の歌人というよりも、後鳥羽院の側近歌人で、「飛鳥井家」(蹴鞠と歌道)の祖と目されている歌人ということになろう。

そして、通具は、時の左大臣(藤原=九条良経)と右大臣(近衛家実)とを束ねている最高実力者(土御門内大臣)源通親の継嗣(次男)で、定家が、「御子左家」総帥・藤原俊成(釈阿)の名代とすると、源通親の名代ということになろう。と同時に、道親の歌道の師は、六条(藤原)季経で、上記の「六条藤家系図」の「顕季」の子(有家の叔父)に当たり、「通親→通具」は「六条藤家」系の歌人ということになろう。

ここで、「六条藤家」有家の、『新古今和歌集』の入集句の幾つかを挙げて置きたい。

土御門内大臣の家に、梅香留袖といふ事をよみ侍りけるに

ちりぬれば匂ひばかりを梅の花ありとや袖に春かぜの吹く(新古53)

【通釈】散ってしまったので、今はもう匂いが残っているばかりなのに。梅の花びらがまだここにあると思ってか、私の袖に春風が吹いてくる。

【語釈】◇梅香留袖 梅の香、袖に留まる。

【補記】飽くまでも梅の花を散らそうとする心を持っているかのように、春風を擬人化している。

【補記】建仁元年(1201)三月十六日、通親亭影供歌合。三番右負。

千五百番歌合に

あさ日かげにほへる山の桜花つれなく消えぬ雪かとぞ見る(新古98)

【通釈】朝日があたり、まばゆく照り映えている、山の桜。それを私は、平然と消えずにいる雪かと思って見るのだ。

【語釈】◇つれなく消えぬ 形容詞「つれなし」の原義は「然るべき反応がない」。雪は陽に当たれば消えるのが当然なのに、平然と消えずにいる、ということ。

【補記】「千五百番歌合」巻三、二百二十一番左持。俊成の判詞は「『あさひかげ』とおき、『つれなくきえぬ』と見ゆらむ風情いとをかしく侍るべし」。

摂政太政大臣家百首歌合に

風わたるあさぢがすゑの露にだにやどりもはてぬよひの稲妻(新古377)

【通釈】浅茅の生える荒野を、風が吹きわたる宵――稲妻が閃き、茅(ちがや)の葉末の露にその光を宿した……と思う間もなく、露はこぼれ落ちてしまうのだ。

【語釈】◇やどりもはてぬ 宿りおおせることができない。「やどり」は「よひ」と縁語になる。

【補記】「六百番歌合」秋上、十八番左勝。

同じ家にて、所の名をさぐりて冬歌よませ侍りけるに、伏見の里の雪を

夢かよふ道さへたえぬ呉竹のふしみの里の雪の下をれ(新古673)

【通釈】雪によって道が閉ざされてしまったが、その上、夢の往き来する道さえ途絶えてしまった。伏見の里で寝る夜、竹が雪の重さで折れる音に、眠りを破られて。

【語釈】◇同じ家 新古今集の一つ前の歌の詞書にある「摂政太政大臣」の家を指す。藤原(九条)良経家。◇所の名をさぐりて 籖(くじ)などで地名(歌枕)を選んで。◇ふしみ 京都の伏見。「臥し見」を掛ける。◇呉竹の 竹の節(ふし)に掛けて伏見を導く枕詞。◇雪の下をれ 雪の重みで枝が根もとの方から折れること。

摂政太政大臣家に百首歌合し侍りけるに

さらでだに恨みんと思ふわぎも子が衣のすそに秋風ぞ吹く(新古1305)

【通釈】そうでなくても恨み言を言いたいと思っているあの子の衣の裾に、秋風が吹いて、衣の裏を見せる。私にすっかり飽きて、「裏見よ」と言っているみたいに。

【語釈】◇恨みん 衣の縁語「裏見」を掛ける。◇秋風 秋に飽きを掛ける。

【補記】「六百番歌合」恋六、寄風恋。十八番左勝。

水無瀬の恋十五首の歌合に

物思はでただおほかたの露にだにぬるればぬるる秋のたもとを(新古1314)

【通釈】物思いをしなくても、秋は露っぽい季節なのだから、濡れるというなら、ちょっとそこいらの露にだって濡れる秋の袂なのに。まして恋をしている私の袂ときたら…。涙よ、そんなに濡らさなくてもいいだろう。

【語釈】◇ただおほかたの 単に普通の。全くありふれた。

【補記】建仁二年(1202)九月十三日、「水無瀬恋十五首歌合」。題は秋恋。十四番右勝。

千五百番歌合に

春の雨のあまねき御代をたのむかな霜にかれゆく草葉もらすな(新古1478)

【通釈】春の雨が大地をあまねく潤すように、余すところなく恵みをたまわる御代に、おすがりしております。どうか、霜に枯れてゆく草葉のような私も、見落とすことなくご慈悲を下さい。

【語釈】◇御代 天皇の治める世。この場合、具体的には後鳥羽上皇の治世を指す。

【補記】千五百番歌合、千四百三十六番左勝。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十七)

その十七 左衛門督通光

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の九「通光・慈円」・式子内親王)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(通光その一)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(通光その二・慈円)」(シアトル美術館蔵)

17 左衛門督通光:むさし野や行共秋のはてぞなき如何成(いかなる)風の末に吹らむ(シアトル美術館蔵)

上記の絵図の和歌(「通光その一」と「通光その二」)は次の一首である。

378 左衛門督通光 みなせにて十首哥たてまつりし時

むさし野やゆけとも秋のはてそなきいかなる風かすゑにふくらん

(釈文)水無瀬尓天十首濃哥多天まつ利し時 右衛門督通光

無左し野や行共秋能ハて曾那支 如何成風濃末尓吹ら舞

水無瀬にて、十首歌たてまつりし時

武蔵野やゆけども秋の果てぞなきいかなる風かすゑに吹くらむ(源通光「新古378」)

【通釈】武蔵野を行けども行けども、秋の景色は果てがなく、あわれ深さも果てがない。野末には、どんな風が吹いているのだろう。

【語釈】◇武蔵野 関東平野西部の台地。薄や萱の茂る広大な原野として詠まれる。◇秋の果てぞなき 武蔵野の果てしなさに掛けて、秋のあわれ深い情趣が尽きないことを言う。◇いかなる風か… 今、風は野を蕭条と吹いているが、まして野末に至れば、どれほど…。「末」には「秋の末」の意が響き、晩秋になれば、との心を読み取ることも可能か。下句秀逸。

源通光 文冶三~宝治二(1187-1248)

内大臣土御門通親の三男。母は刑部卿藤原範兼女、従三位範子。通宗・通具の異母弟。承明門院在子(後鳥羽院妃)の同母異父弟。内大臣定通・大納言通方の同母兄。子に大納言通忠・同雅忠・式乾門院御匣ほかがいる。

後鳥羽天皇の文治四年(1188)、叙爵。正治元年(1199)、禁色を聴される。右少将・中将などを経て、建仁元年(1201)、従三位に叙せられる。同二年には正三位・従二位と累進。同年末、父を亡くすが、その後も後鳥羽院政下で順調に昇進し、同四年四月、権中納言。土御門天皇の元久二年(1205)、正二位に昇り、中納言に転ず。建永二年(1207)二月、権大納言。

建保元年(1213)、娘を雅成親王に嫁がせる。順徳天皇の建保五年(1217)正月、右大将を兼ねる。同六年十月、大納言に転ず。同七年三月、内大臣に至る。しかし承久三年(1221)の承久の乱後、幕府の要求により閉居を命ぜられ、官を辞した。安貞二年(1228)三月、朝覲行幸の際に出仕を許され、後嵯峨院院政の寛元四年(1246)十二月二十四日、辞任した西園寺実氏に代り太政大臣に任ぜられた。同日、従一位。宝治二年(1248)正月十七日、病により上表して辞職、翌十八日、薨ず。六十二歳。

建仁元年(1201)、十五歳の時歌壇に登場し、早熟の才を発揮した。同年の「千五百番歌合」では参加歌人中最年少。同年三月の「通親亭影供歌合」、同二年(1202)五月の「仙洞影供歌合」、同三年(1203)六月の「影供歌合」、元久元年(1204)の「春日社歌合」「元久詩歌合」、建永元年(1206)七月の「卿相侍臣歌合」、同二年の「賀茂別雷社歌合」「最勝四天王院和歌」などに出詠。順徳天皇の内裏歌壇でも活躍し、建保四年(1216)閏六月の「内裏百番歌合」、建保五年(1217)十一月の「冬題歌合」、承久元年(1219)七月の「内裏百番歌合」などに詠進。

建保五年(1217)八月には自邸に定家・慈円・家隆らを招き、歌合を催す(「右大将家歌合」)。承久の乱後は歌壇から遠ざかるも、後鳥羽院への忠義を失わず、嘉禎二年(1236)の遠島歌合に出詠した。宝治元年(1247)には、後嵯峨院の内裏歌合に出席、俊成卿女と詠を競った。

新古今集初出(十四首)。勅撰入集計四十九首。琵琶の名手でもあったという。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十五)

ここから「シアトル美術館蔵」の作品(断簡絵図)が続く。今回の和歌は、「源通光→慈円→式子内親王」のもので、源通光(左衛門督通光)の背後に、一匹の雄鹿が描かれている。この雄鹿は、通光のイメージで見立てることは自然の流れであろう。

通光は、源通親(内大臣土御門通親)の三男。「通宗(長男・後嵯峨天皇の外祖父)・通具(次男・堀川家の祖)」は異母兄。「第八十二代後鳥羽天皇の妃・第八十三代土御門天皇の国母」の承明門院在子は同母姉。「土御門定通(土御門家の祖)・中院通方(中院家の祖)」は同母弟で、通光は「久我家」の祖とされている。曹洞宗の開祖で『正法眼蔵』の著者として名高い道元禅師は、この久我家の出身とされ、通親の子とも道具の子ともいわれている。

これまでにも、通親・通具については、俊成卿女との関連などで、しばしば触れてきたが、この通親を父とする、その子の周辺というのは、平安時代の末期から鎌倉時代初期の全ての事象に、大きな影響を与え続けていたということを実感する。

通親は、建仁二年(一二〇二)十月二十四日、五十四歳で「内大臣正二位兼行右近衛大将東宮傅」の現役のままに急死した。以後、後鳥羽上皇を諫止できる者はいなくなり、後鳥羽院政が本格的に始まったとされている。

建久九年(一一九八)に通親の長男・通宗は三十一歳で夭逝しており、通親の正室(藤原範子・通光の母)の関係で、通親の次男・通具は、「村上源氏久我家分流堀川家」を継ぎ、この三男・通光が通親の嫡男(久我家)扱いとなっている。

通光は、承久三年(一二二一)の承久の乱後、幕府の要求により閉居を命ぜられ、官を辞している。安貞二年(一二二八)三月、朝覲行幸の際に出仕を許され、後嵯峨院院政の寛元四年(一二四六)十二月二十四日、辞任した西園寺実氏に代り太政大臣に任ぜられている。

なお、通光は、承久の乱後は歌壇から遠ざかっていたが、後鳥羽院への忠義を失わず、嘉禎二年(一二三六)の遠島歌合に出詠している。また、宝治元年(一二四七)には、後嵯峨院の内裏歌合に出席し、俊成卿女と詠を競い合っている(この時の「宝治歌合」は、下記の末尾の一首である)。

詩をつくらせて歌に合せ侍りしに、水郷春望といふことを

三島江や霜もまだひぬ蘆の葉につのぐむほどの春風ぞ吹く(新古25)

【通釈】三島江の、その汀に生える蘆の群――霜もまだ乾かない葉に、今朝はのどかな春風が吹き付ける、若芽がめぐむばかりに。

【語釈】◇三島江 摂津国の歌枕。現在の大阪府高槻市の淀川沿岸にあたる。蘆・菰・白菅などの繁る場所として詠まれることが多い。◇霜もまだひぬ 霜は融けたが、まだ乾いていない。◇つのぐむほどの 芽ぐむばかりの。「つのぐむ」は新芽が角のように出ること。

【補記】新古今の清新な叙景歌として評価の高い作。「霜もまだひぬ」「つのぐむほどの」という描写によって、春風に吹かれる水辺の蘆が官能性を帯びてさえ感じられる。元久二年(1205)、元久詩歌合に出詠された。

最勝四天王院の障子に、清見が関かきたる所

清見がた月はつれなき天の門を待たでもしらむ波の上かな(新古259)

【通釈】清見潟の上空、有明の月は、夜が明けかけたことなど素知らぬふうに照っていて、天の扉が開くのを待たぬ内から、波の上は早くも白んでいるのだなあ。

【語釈】◇清見がた 駿河国の歌枕。静岡市清水区興津の海辺にあたる。「かた(潟)」は遠浅の海。富士山や三保の松原を望む景勝地。平安時代に関が設けられ、柵が海まで続いていた。「関屋どもあまたありて、海まで釘貫したり」(『更級日記』)。◇月はつれなき 「有明のつれなくみえし別れより…」(壬生忠岑『古今集』)を響かせる。◇天の門 日や月が出入りする天の門扉。これが開いて夜が明ける。

【補記】承元元年(1207)十一月の最勝四天王院障子和歌。清見が関を描いた障子絵に添える歌である。短夜を詠んでいるので新古今集夏部に入っている。

和歌所歌合に、朝草花といふ事を

明けぬとて野べより山に入る鹿のあと吹きおくる萩の下風(新古351)

【通釈】夜が明けたというので、野辺から山へ帰り入ってゆく鹿――その後を慕うように、萩を靡かせて吹き送る風。

【語釈】◇山にいる鹿 山に帰り入る鹿。「鹿と云ふものは、夜になれば山より野に出でて、明くれば山に帰るなり」(増抄)。◇萩の下風 萩が風に靡くさまを、鹿を見送っていると見立てた。万葉集から萩は鹿の妻として詠まれている。「吾が岳にさ壮鹿来鳴く初萩の花妻問ひに来鳴くさ壮鹿」(大伴旅人『万葉集』)。

【補記】建永元年(1206)七月二十五日、卿相侍臣歌合。

題しらず

龍田山よはにあらしの松吹けば雲にはうとき峰の月かげ(新古412)

【通釈】龍田山を、夜半、越えて行くと、嵐が峰の松に吹き付けて、雲は追い払われてゆく。そうして松の木の間にあらわれる月光――雲にとってはつれない仲というわけだ。

【語釈】◇龍田山 奈良県生駒郡三郷町の龍田神社背後の山。◇雲にはうとき 「月に親しく懸かりたる雲が、吹き退けられたる体也」(増抄)。峰の松と月影は親密になった一方、雲にとっては月影が疎遠な関係となった、ということ。

【補記】宣長は「三の句、まづは先也、松とかける本はひがごとぞ」とし、「いり方の月には、よく雲のかかるものなれども、いまだかたぶかざるさきに、夜はには先(まづ)あらしの吹きはらへる故に、雲にはうとしと也」と独自の解釈をしている。

千五百番歌合に

さらにまた暮をたのめと明けにけり月はつれなき秋の夜の空(新古434)

【通釈】長いはずの秋の夜だが、月を見飽きないうちに明けてしまった。もっと見たいのなら、また日が暮れるのを待てとでも言うような月――つれないなあ。明るくなってゆく空に、平気な顔をしてまだ残っている。

【語釈】◇暮をたのめと 月を見たいなら暮を期待しろと。続く「明けにけり」の主語は末句「秋の夜の空」であるが、「たのめ」と促しているのは月であろう。

河霧といふことを

あけぼのや川瀬の波のたかせ舟くだすか人の袖の秋霧(新古493)

【通釈】曙、川の浅瀬に波の音が高く聞こえ、秋霧の絶え間から人の袖がほの見える。船頭が高瀬舟を下してゆくのか。

【語釈】◇たかせ舟 高瀬(浅瀬)を越えやすいように、底を平に造った川舟。◇人の袖の秋霧 人の袖を垣間見せる秋霧。下記本歌を踏まえる。

最勝四天王院の障子に、なるみの浦かきたるところ

浦人の日もゆふぐれになるみがたかへる袖より千鳥なくなり(新古650)

【通釈】鳴海の浦に住む海人が、一日も夕暮になり、入江を帰ってゆく。塩水に濡れた袖を、冬の夕風に翻(ひるがえ)らせて…。その陰から千鳥が鳴いて立つよ。

【語釈】◇日もゆふぐれに 「紐結ふ」を掛け、袖の縁語となる。「唐衣ひもゆふぐれになる時は返す返すぞ人はこひしき」(よみ人しらず『古今集』)。◇なるみがた 鳴海潟。今の名古屋市緑区あたりにあった入江。「潟」は遠浅の海。千鳥や鴫と共に詠まれ、潮の満ち干にも着目される。◇かへる袖より 「帰る」「翻(かへ)る」を掛けるか。「袖より…」には俊恵の「花すすきしげみが中を分けゆけば袂を越えて鶉鳴くなり」、または定家の「から衣すそののいほの旅枕袖よりしぎのたつ心ちする」の影響があるか。◇千鳥鳴くなり 千鳥は飛び立つ時に鳴くものとされた。なお「なり」は、音が聞こえることに、ある感慨を催している心をあらわす。

千五百番歌合に

かぎりあればしのぶの山のふもとにも落葉がうへの露ぞ色づく(新古1095)

【通釈】耐えることにも限度があるので、「忍ぶ」という名の信夫(しのぶ)山の麓の木々だって、紅葉し、やがて葉を落とすことには抵抗できないのだ。そうして落葉の上には露が置き、紅く色づいている。そのように、人の心も堪え忍ぶことには限度があるから、思いを外に表わしてしまって、ついには涙の色も紅く染まるのだ。

【語釈】◇しのぶの山 陸奥国信夫郡の歌枕。いまの福島市内にある山。「忍ぶ」を掛ける。◇露ぞ色づく 落葉の上に落ちた露が、葉の色に染まる。紅涙(血涙)を暗示する。

【補記】「詞ごとに其意よくかなひて、露ばかりもいたづらなることのまじらぬ歌也、すべて歌は、かやうにいたづらなる詞をまじへず、一もじといへどもよしあるやうによむべきわざぞかし」(本居宣長『美濃の家づと』)。

千五百番歌合に

ながめ侘びそれとはなしに物ぞ思ふ雲のはたての夕暮の空(新古1106)

【通釈】むら雲の彼方の夕空をじっと眺めていた――そのうち眺める気力も失せて、「天空の人を恋する」とかいうのでなく、これといった宛もなしに、暮れてゆく空の下、ぼんやり物思いに耽っているのだ。

【語釈】◇それとはなしに 「本歌のやうに、天つ空なる人をこふとにはあらでといふ意なり」(美濃の家づと)。「たれをたのむとはなけれども」(聞書)。◇雲のはたて 雲の果て。但し『新古今集聞書』には「村々立たる雲はたをひろげたるやうなりといふ事也」とあり、雲の旗手と解している。

寄風懐旧

浅茅生や袖にくちにし秋の霜わすれぬ夢を吹く嵐かな(新古1564)

【通釈】荒れ果て、浅茅の茂る庭よ――私の袖には涙が秋の霜として置いているが、それも袖といっしょに朽ちてしまった。もはや、昔を忘れず思い出すのは夜寝て見る夢ばかりだが、茅屋を嵐が吹いて、眠りも破られてしまう。

【語釈】◇浅茅生(あさぢふ) 浅茅は丈の低いチガヤ。それが茂った荒れた庭を言い、茅屋を暗示する。◇秋の霜 秋になって霜に変じた涙。題から明瞭なように、懐旧の涙である。◇わすれぬ夢 昔を忘れぬ夢。現実は、すべてを忘却させるかのごとく荒れ果てているのである。

社頭祝

八幡山さかゆく峰も越えはてて君をぞ祈る身 のうれしさに(宝治歌合)

【通釈】栄えゆく八幡様の山の頂もついに越えて、大君の長久をお祈りします。かかる御代に生を享け、ここまで永らえ得た我が身の幸に感謝しつつ。

【語釈】◇八幡(やはた)山 石清水八幡宮の鎮座する山。京都府八幡市。下記本歌の「をとこ山」と同じ。

【本歌】よみ人しらず「古今集」

今こそあれ我も昔はをとこ山さかゆく時も有りこしものを

藤原家隆「新古今集」

大かたの秋の寝覚の長き夜も君をぞ祈る身を思ふとて

【補記】宝治元年(1247)九月、後嵯峨院主催の内裏歌合。「宝治二年歌合」とも。十題百三十番、二十六名参加の、当時としては大規模な歌合であった。六十一歳の通光は、七十歳を超えていた俊成卿女と左右を分けて対戦した。当時生き残っていた新古今歌人といえば、ほかに二、三の名を数えるばかりである。

上句は八幡に参詣する状を描くと共に、古今集の「我も昔はをとこ山」を想起させ、年の盛りを超え果てた我が身に対する感慨をこめる。下句では後鳥羽院を思いやった家隆の歌を懐かしく響かせつつ「我が身のうれしさに」と賀歌に相応しく晴ばれと結んで、深い感動を禁じ得ない。

通光はこの歌合を歌人としての最後の晴舞台とし、翌年正月、病没した。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十八)

その十八 前大僧正慈円

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の九「通光・慈円」・式子内親王)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(通光その二・慈円その一)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(慈円その二・式子内親王その一)」(シアトル美術館蔵)

18 前大僧正慈円:いつまでか涙曇らで月は見し秋まちえても秋ぞ恋しき

(釈文)百首乃哥た天まつ利し時月能哥

前大僧正慈円

以つ満天加涙曇ら天月盤見し秋ま知え傳も秋曽恋し幾

(「慈円」周辺メモ)

百首歌奉りし時、月の歌

いつまでか涙くもらで月は見し秋待ちえても秋ぞ恋しき(新古379)

【通釈】涙に目がくもらないで月を見たのは、いつ頃までのことだったろう。待望の秋を迎えても、さやかな月が見られるはずの、ほんとうの秋が恋しいのだ。

【補記】秋はただでさえ感傷的になる季節であるが、そのうえ境遇の辛さを味わうようになって以来、涙で曇らずに秋の明月を眺めたことがない、ということ。正治二年(1200)、後鳥羽院後度百首。

慈円 久寿二~嘉禄一(1155~1225)

摂政関白藤原忠通の子。母は藤原仲光女、加賀局(忠通家女房)。覚忠・崇徳院后聖子・基実・基房・兼実・兼房らの弟。良経・後鳥羽院后任子らの叔父にあたる。

二歳で母を、十歳で父を失う。永万元年(1165)、覚快法親王(鳥羽天皇の皇子)に入門し、道快を名のる。仁安二年(1167)、天台座主明雲を戒師として得度する。嘉応二年(1170)、一身阿闍梨に補せられ、兄兼実の推挙により法眼に叙せられる。以後、天台僧としての修行に専心し、安元二年(1176)には比叡山の無動寺で千日入堂を果す。摂関家の子息として法界での立身は約束された身であったが、当時紛争闘乱の場と化していた延暦寺に反発したためか、治承四年(1180)、隠遁籠居の望みを兄の兼実に述べ、結局兼実に説得されて思いとどまった。養和元年(1181)十一月、師覚快の入滅に遭う。この頃慈円と名を改めたという。

寿永元年(1182)、全玄より伝法灌頂をうける。文治二年(1186)、平氏が滅亡し、源頼朝の支持のもと、兄兼実が摂政に就く。以後慈円は平等院執印・法成寺執印など、大寺の管理を委ねられた。同五年には、後白河院御悩により初めて宮中に召され、修法をおこなう。

この頃から歌壇での活躍も目立ちはじめ、良経を後援して九条家歌壇の中心的歌人として多くの歌会・歌合に参加した。文治四年(1188)には西行勧進の「二見浦百首」に出詠。

建久元年(1190)、姪の任子が後鳥羽天皇に入内。同三年(1192)、天台座主に就任し、同時に権僧正に叙せられ、ついで護持僧・法務に補せられる。同年、無動寺に大乗院を建立し、ここに勧学講を開く。同六年、上洛した源頼朝と会見、意気投合し、盛んに和歌の贈答をした(『拾玉集』にこの折の頼朝詠が残る)。しかし同七年(1196)十一月、兼実の失脚により座主などの職位を辞して籠居した。

建久九年(1198)正月、譲位した後鳥羽天皇は院政を始め、建仁元年(1201)二月、慈円は再び座主に補せられた。この前後から、院主催の歌会や歌合に頻繁に出席するようになる。同年六月、千五百番歌合に出詠。七月には後鳥羽院の和歌所寄人となる。同二年(1202)七月、座主を辞し、同三年(1203)三月、大僧正に任ぜられたが、同年六月にはこの職も辞した。以後、「前大僧正」の称で呼ばれることになる。

九条家に代わって政界を制覇した源通親は建仁二年(1202)に急死し、兼実の子良経が摂政となったが、四年後の建永元年(1206)、良経は頓死し、翌承元元年(1207)には兄兼実が死去した。以後、慈円は兼実・良経の子弟の後見役として、九条家を背負って立つことにもなる。

この間、元久元年(1204)十二月に自坊白川坊に大懺法院を建立し、翌年、これを祇園東方の吉水坊に移す。建永元年(1206)には吉水坊に熾盛光堂(しじょうこうどう)を造営し、大熾盛光法を修す。また建仁二年の座主辞退の後、勧学講を青蓮院に移して再興するなど、天下泰平の祈祷をおこなうと共に、仏法興隆に努めた。

建暦二年(1212)正月、後鳥羽院の懇請により三たび座主職に就く。翌三年には一旦この職を辞したが、同年十一月には四度目の座主に復帰。建保二年(1214)六月まで在任した。

建保七年(1219)正月、鎌倉で将軍実朝が暗殺され、九条道家の子頼経が次期将軍として鎌倉に下向。しかし後鳥羽院は統幕計画を進め、公武の融和と九条家を中心とした摂政性を匡治的理想とした慈円との間に疎隔を生じた。院はついに承久三年(1221)五月、北条義時追討の宣旨を発し、挙兵。攻め上った幕府軍に敗れて、隠岐に配流された。

慈円はこれ以前から病のため籠居していたが、貞応元年(1222)、青蓮院に熾盛光堂・大懺法院を再興し、将軍頼経のための祈祷をするなどした。その一方、四天王寺で後鳥羽院の帰洛を念願してもいる。嘉禄元年(1225)九月二十五日、近江国小島坊にて入寂。七十一歳。無動寺に葬られた。嘉禎三年(1237)、慈鎮和尚の諡号を賜わる。

著書には歴史書『愚管抄』(承久二年頃の成立という)ほかがある。家集『拾玉集』(尊円親王ら編)、佚名の『無名和歌集』がある。千載集初出。勅撰入集二百六十九首。新古今集には九十二首を採られ、西行に次ぐ第二位の入集数。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十六)

久寿二年(1155)慈円誕生。摂政関白藤原忠通の子。兼実・兼房らの弟。良経らの叔父。

保元元年(1156)保元の乱(「崇徳上皇・藤原頼長」対「後白河天皇・藤原忠通」の争い)

平治元年(1159)平治の乱(「後白河院政派・源義朝」対「二条親政派・平清盛」の争い)

永万元年 (1165) 慈円、覚快法親王(鳥羽天皇の皇子)に入門、道快を名のる。十歳。

仁安二年(1167)平清盛 太政大臣就任。武家政権成立。

治承四年(1180)源頼朝挙兵し、鎌倉に入る。

文治元年(1185)壇ノ浦合戦、平氏滅亡。慈円、三十歳。

建久三年(1192)頼朝、征夷大将軍。慈円、天台座主に就任する。三十七歳。

建久七年 (1196) 建久七年の政変(兼実の失脚。慈円天台座主などの職位を辞す。)

建仁元年 (1201) 慈円は再び天台座主に補せられる(後鳥羽院院政)。

元久二年(1205)『新古今和歌集』成る。慈円、五十歳(「和歌所」寄人)。

建暦二年(1212)鴨長明『方丈記』成る。慈円、三たび天台座主に就く。五十七歳。

承久二年(1220)慈円『愚管抄』成る。六十五歳。

承久三年(1221)承久の乱。後鳥羽上皇ら配流。六十六歳。

嘉禄元年 (1225) 慈円入寂。七十歳。

慈円は、久寿二年(一一五五)に、藤原摂関家の一員として生まれる。父・藤原忠道は、三十七年間にわたり摂政関白をつとめ、十三人の兄弟のうち、兄四人は、摂政関白や太政大臣の地位につき、六人の兄弟は出家し、そして三人の姉妹は皆、三代の天皇の皇后になっている。天皇家を除けば、当代に並ぶもののない高貴な家系の出ということになる。

上記の年譜のとおり、慈円は、十歳前後で出家し、源頼朝が、征夷大将軍になった、建久三年(一一九二)に、三十七歳前後の若さで、「天台座主」(天台宗の総本山である比叡山延暦寺の貫主(住職)で、天台宗の諸末寺を総監する役職)となる。

これらは、慈円が望んでのものというより、藤原摂関家の一員であるが故に、その政治と宗教の両面から地位を磐石なものにするための、外因的な要請に因るということに外ならない。慈円の天台座主に在ったのは、建久三年(一一九二)からが建保二年(一二一四)まで、実に四たびに亘って、就任と辞任とを繰り返している。

歌人としての慈円が、兄の兼実、そして、その子・良経の九条歌壇に登場するのは、六歳年上の兄・兼実が摂政に就いた文治二年(一一八六)、三十一歳以降の頃からである。

しかし、その私家集『拾玉集』(五巻本=五九一七首、七巻本=流布本=四六一三首)には、安元元年(一一七五)、二十一歳の頃(当時の号=通快)の作も収録されており、二十歳前後から、百首歌(「定数歌」の一首、個人又は数人で百首詠む)などの詠作に励んでいたのであろう。

ここで、『新々百人一首(丸谷才一著)』で、「藤原忠通(良経の祖父)~藤原良経」までの歌を掲出して置きたい(配列番号=時代順番号)。

54 限りなくうれしと思ふことよりもおろかの恋ぞなほまさりける(忠通=兼実・慈円の父)

55 かざこしを夕越えくればほととぎす麓の雲のそこに鳴くなり(藤原清輔=六条藤家)

56 花すすき茂みがなかをわけゆかば袂をこえて鶉たつなり(俊恵=源俊頼の子、長明の師)

57 七夕のとわたる舟の梶の葉にいく秋かきつ露のたまづさ(俊成=御子左家、定家の父)

58 あらし吹く峯の木の葉にさそはれていづち浮かるる心なるらん(西行=俊成と双璧)

59 朝夕に花待つころは思ひ寝の夢のうちにぞ咲きはじめける(崇徳院=保元の乱時の上皇)

60 あふさかの関の杉むら霧こめて立ちども見えぬゆふかげの駒(侍賢門院堀河)

61 ますら男がさす幣(みてぐら)は苗代の水の水上まつるなるらん(源有房=俊恵歌壇)

62 舟出する比良のみなとのあさごほり棹にくだくる音のさやけさ(顕昭=六条藤家)

63 逢ふまでの思ひはことの数ならで別れぞ恋のはじめなりける(寂蓮、俊成の甥、養子)

64 なにはがた汀の蘆は霜がれてなだの捨舟あらはれにけり(二条院讃岐)

65 ゆく春のあかぬなごりを眺めてもなほ曙やおもがはりせぬ(藤原隆信=定家の異父兄)

66 ささなみや志賀の都は荒れ西にしを昔ながらの山桜かな(平忠度=清盛の末弟、俊成門)

67 難波江の春のなごりにたへぬかなあかぬ別れはいつもせしかど(祇寿=江口の妓・遊女)

68 桜咲くたかねに風やわたるらん雲たちさわぐ小初瀬の山(兼実=慈円の兄、良経の父)

69 山おろしに散るもみぢ葉つもるらん谷のかけひの音よわるなり(長明=『方丈記』作者)

70 旅の世にまた旅寝して草まくら夢のうちにも夢を見るかな(慈円=『愚管抄』の作者)

71 秋風に野原のすすき折り敷きて庵あり顔に月を見るかな(家隆=定家と双璧の歌人)

72 わが恋は知る人もなしせく床の泪もらすなつげの小枕(式子内親王=『新古』女流代表)

73 駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕ぐれ(定家=『百人一首』撰者)

74 昔たれかかる桜の花を植ゑて吉野を春の山となしけん(良経=『新古』「序」の起草者)

それにしても、「忠通→兼実→慈円→良経」の揃い踏みは圧巻である。

(再掲)

54 限りなくうれしと思ふことよりもおろかの恋ぞなほまさりける(忠通=兼実・慈円の父)

68 桜咲くたかねに風やわたるらん雲たちさわぐ小初瀬の山(兼実=慈円の兄、良経の父)

70 旅の世にまた旅寝して草まくら夢のうちにも夢を見るかな(慈円=『愚管抄』の作者)

74 昔たれかかる桜の花を植ゑて吉野を春の山となしけん(良経=『新古』「序」の起草者)

ここで、慈円と同年齢(共に久寿二年=一一五五の生れ)の鴨長明の『方丈記』と『愚管抄』とを紹介して置きたい。また、上記の主要な歌人などと「慈円・長明」との年齢の開きも付記して置きたい。

「藤原忠通」 →五十八歳年上

「藤原俊成」 →四十一歳年上

「西行・平清盛」 →三十七歳年上

「崇徳天皇」 →三十五歳年上

「後白河天皇」 →二十七歳年上

「藤原隆信」 →十三歳年上

「藤原(九条)兼実」 →六歳年上

「藤原家隆」 →二歳年下

「藤原定家」 →六歳年下

「藤原(九条)良経」→十三歳年下

「後鳥羽天皇」 →二十五歳年下

『愚管抄』(出典:小学館:日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ))

1219年(承久1)、前天台座主(ざす)大僧正慈円(じえん)(慈鎮(じちん)和尚)が著した歴史書。『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』(北畠親房(きたばたけちかふさ)著)、『読史余論(とくしよろん)』(新井白石(あらいはくせき)著)とともに、わが国の三大史論書といわれている名著である。7巻からなり、巻1~2に「漢家年代」「皇帝年代記」を置き、巻3~6で保元(ほうげん)の乱(1156)以後に重きを置いた神武(じんむ)天皇以来の政治史を説き、付録の巻7では、日本の政治史を概観して、今後の日本がとるべき政治形体と当面の政策を論じている。

すなわち、慈円は、一方では武士の出現によって宮廷貴族の間に生まれた「近代末世の意識」を「仏教の終末論の思想」によって形而上(けいじじょう)学的に根拠づけ、一方では藤原氏の伝統的な「摂関家意識」を「祖神(天照大神(あまてらすおおみかみ)・八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)と天児屋命(あめのこやねのみこと))の冥助(みょうじょ)・冥約の思想」によって形而上学的に根拠づけ、この両方の思想群を結合して彼の史論を構築した。

その際、彼がこれら2組、四つの思想史的要素の接合剤としたのは、理想を現実にあわせて変化させるという、伝教(でんぎょう)大師最澄(さいちょう)以来比叡山(ひえいざん)の思想的伝統となって深化してきた「時処機(ときところひと)相応の思想」であった。こうした思想をよりどころとして、いまは摂関家と武家を一つにした摂録(せつろく)将軍制が、末代の道理として必然的に実現されるべき時であると論じ、後鳥羽院(ごとばいん)とその近臣による摂関家排斥の政策と幕府討伐の計画は歴史の必然、祖神の冥慮(みょうりょ)に背くものと非難した。

彼は承久(じょうきゅう)の乱(1221)ののちもこの考えを捨てず、この書の皇帝年代記に筆を加え続けているのである。[石田一良]

『岡見正雄・赤松俊秀校注『日本古典文学大系86 愚管抄』(1967・岩波書店) ▽Delmer M. Brown and Ichiro Ishida The Future and the Past;a translation and study of the Gukansho (1979, Univ. of Calif. Press) ▽石田一良「『愚管抄』の成立とその思想」(『東北大学文学部研究年報』17所収・1966)』

『方丈記』(出典:小学館:日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ))

鎌倉初期の随筆。一巻。鴨長明(かものちょうめい)作。1212年(建暦2)3月成立。書名は長明が晩年に居住した日野の方丈(一丈四方、すなわち約3.3メートル四方)の草庵(そうあん)にちなんだもの。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という無常観を表白する流麗な文章に始まり、五つの大きな災厄がまず記述される。京都の3分の1を焼き尽くした安元(あんげん)3年(1177)の大火、治承(じしょう)4年(1180)の旋風、同年、平清盛(きよもり)によって突如強行された福原(現在の神戸市付近)への遷都、養和(ようわ)年間(1181~82)の大飢饉(ききん)、元暦(げんりゃく)2年(1185)の大地震と打ち続く大きな災厄の前にあえなく崩壊していく平安京の光景が迫力ある筆致で描かれる。

そして「すべて世の中のありにくく、我が身と栖(すみか)とのはかなくあだなるさま、またかくのごとし」と、この世の無常と、人の命のはかなさが強い語調で結論づけられる。続いて長明に訪れた「折り折りのたがひめ(不遇)」のため、50歳ころ出家、60歳に及び日野に方丈の庵(いおり)を構えるに至った経過が述べられる。庵の周辺は仏道の修養、管絃(かんげん)の修練には好適の地で、そこは長明に世俗の煩わしさから解放された安息を初めて与えた地であり、「仮の庵(いほり)のみのどけくしておそれなし」と賞揚される。しかし、末尾に至り、閑寂な草庵に執着する自らを突然否定し、「不請(ふしゃう)の阿弥陀仏(あみだぶつ)(人に請(こ)われなくとも救済の手を差し伸べてくれる阿弥陀仏の御名の意か)」を唱えて終わる。

前半でこの世の無常を認識し、後半において草庵の閑居を賞美、かつ末尾ではそれらを否定するという一編の構成はきわめて緊密である。漢文訓読調を混ぜた和漢混交文は力強く、論旨を明快なものとしている。とりわけ五大災厄の描写は緊張した文体で、的確、リアルできわめて印象的である。慶滋保胤(よししげのやすたね)の『池亭記(ちていき)』(982成立)などを倣ったものと考えられるが、『平家物語』(13世紀後半成立か)をはじめ、後の中世文学に大きな影響を与えており、『徒然草(つれづれぐさ)』(1331ころ成立か)と並んで、中世の隠者文学の代表である。大福光寺本は鴨長明の自筆かといわれる写本で、その価値は高い。

五大災厄の部分を欠く「略本方丈記」といわれるものもあり、長明の自作とも後人の偽作ともいわれ、定説をみない。[浅見和彦]

『簗瀬一雄著『方丈記全注釈』(1971・角川書店) ▽三木紀人著『鑑賞日本の古典10 方丈記・徒然草』(1980・尚学図書) ▽三木紀人・宮次男・益田宗編『図説日本の古典10 方丈記・徒然草』(1980・集英社)』

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十九)

その十九 式子内親王

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(慈円その二・式子内親王その一)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王その二)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十「式子内親王その二・円融院その一」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

19 式子内親王:ながめわびぬ秋より外の宿もがな野にも山にも月やすむらむ

(釈文)な可め王日怒秋よ利外濃宿も可那野尓も山尓も月や須むら無

(「式子内親王」周辺メモ)

百首歌たてまつりし時、月の歌

ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん(新古380)

【通釈】つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。

【語釈】◇ながめわびぬ 「ながむ」はじっとひとところを見たまま物思いに耽ること。「わぶ」は動詞に付いて「~するのに耐えられなくなる」「~する気力を失う」といった意味になる。◇月やすむらん 月は澄んでいるのだろうか。秋は月の光がことさら明澄になるとされた。「すむ」は「住む」と掛詞になり、「宿」の縁語。

式子内親王 久安五~建仁一(1149~1201)

後白河天皇の皇女。母は藤原季成のむすめ成子(しげこ)。亮子内親王(殷富門院)は同母姉、守覚法親王・以仁王は同母弟。高倉天皇は異母兄。生涯独身を通した。

平治元年(1159)、賀茂斎院に卜定され、賀茂神社に奉仕。嘉応元年(1169)、病のため退下(『兵範記』断簡によれば、この時二十一歳)。治承元年(1177)、母が死去。同四年には弟の以仁王が平氏打倒の兵を挙げて敗死した。元暦二年(1185)、准三后の宣下を受ける。建久元年(1190)頃、出家。法名は承如法。同三年(1192)、父後白河院崩御。この後、橘兼仲の妻の妖言事件に捲き込まれ、一時は洛外追放を受けるが、その後処分は沙汰やみになった。

建久七年(1196)、失脚した九条兼実より明け渡された大炊殿に移る。正治二年(1200)、春宮守成親王(のちの順徳天皇)を猶子に迎える話が持ち上がったが、この頃すでに病に冒されており、翌年正月二十五日、薨去した。五十三歳。

藤原俊成を和歌の師とし、俊成の歌論書『古来風躰抄』は内親王に捧げられたものという。その息子定家とも親しく、養和元年(1181)以後、たびたび御所に出入りさせている。正治二年(1200)の後鳥羽院主催初度百首の作者となったが、それ以外に歌会・歌合などの歌壇的活動は見られない。他撰の家集『式子内親王集』があり、三種の百首歌を伝える(日本古典文学大系八〇・私家集大成三・新編国歌大観四・和歌文学大系二三・私家集全釈叢書二八などに所収)。千載集初出。勅撰入集百五十七首

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十七)

式子内親王 については、下記のアドレスなどでしばしば触れてきた。

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-23

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」その一 後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-09

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七) 式子内親王

ここで、前回の「慈円の年譜」(『岩波新書308源頼朝(永原慶二著)などを参考))に、上記の「周辺メモ」の「式子内親王」に関する事項を付記すると次のとおりである(以下の※印)。

この二人は、式子内親王が六歳程度年長であるが、同時代を生き、式子内親王は賀茂の斎院、慈円は天台座主と俗世と離れた環境を余儀なくされたということで、共通項を同じくする。

そして、何よりも、歌人として、後鳥羽院が実質的に編んだ『新古今和歌集』の入集数で、慈円は、西行(九十四首)に次いでの第二位(九十二首)、そして、式子内親王は、「西行(九十四首)→慈円(九十二首)→良経(九十二首)→俊成(七十二首)」に次いで第五位(四十九首)で、この二人が、当時の後鳥羽院歌壇の両翼ということになる。

因みに、その式子内親王に次いで、「定家(四十六首)→家隆(四十六首)→寂蓮(三十五首)→後鳥羽院(三十四首)→俊成女(二十九首)」で、『新古今和歌集』のベストテンの十人の歌人というのは、「西行→慈円→良経→俊成→式子内親王→定家→家隆→寂蓮→後鳥羽院→俊成女」ということになる。

(「慈円と式子内親王」関連年譜」)

久安五年(1149)※式子内親王誕生。後白河天皇の第三皇女。

久寿二年(1155)慈円誕生。摂政関白藤原忠通の子。兼実・兼房らの弟。良経らの叔父。

保元元年(1156)保元の乱(「崇徳上皇・藤原頼長」対「後白河天皇・藤原忠通」の争い)

平治元年(1159)平治の乱(「後白河院政派・源義朝」対「二条親政派・平清盛」の争い)

※ 式子内親王、内親王宣下を受け斎院に卜定、賀茂神社に奉仕。

永万元年 (1165) 慈円、覚快法親王(鳥羽天皇の皇子)に入門、道快を名のる。十歳。

仁安二年(1167)平清盛 太政大臣就任。武家政権成立。

嘉応元年 (1169) ※式子内親王、病のため斎院を退下。

治承四年(1180)源頼朝挙兵。※以仁王(式子内親王同母弟)敗死(平家追討)。

文治元年(1185)壇ノ浦合戦、平氏滅亡。慈円、三十歳。

建久三年(1192)頼朝、征夷大将軍。慈円、天台座主に就任する。三十七歳。

建久七年 (1196) 建久七年の政変(兼実の失脚。慈円天台座主などの職位を辞す。)

建仁元年 (1201) 慈円は再び天台座主に補せられる(後鳥羽院院政)。※式子内親王薨去。

元久二年(1205)『新古今和歌集』成る。慈円、五十歳(「和歌所」寄人)。

建暦二年(1212)鴨長明『方丈記』成る。慈円、三たび天台座主に就く。五十七歳。

承久二年(1220)慈円『愚管抄』成る。六十五歳。

承久三年(1221)承久の乱。後鳥羽上皇ら配流。六十六歳。

嘉禄元年 (1225) 慈円入寂。七十歳。