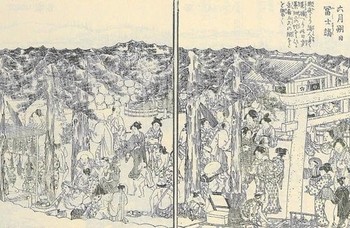

その一「春(一)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「春(一)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035812

【酒井抱一 四季花鳥図巻 二巻 文化十五年(一八一八) 東京国立博物館

「春夏の花鳥」「あきふゆのはなとり」の題箋に記され、二巻にわたり、四季の花鳥に描き連ねた華麗な図巻。琳派風の平面的な草花から極めて写実的に描かれる植物まで多様な表現を試みる。横長に巻き広げる巻物の特性を利用して、季節の移ろいを流れるように展開し、蔓や細かい枝を効果的に配す。燕や蝶、鈴虫など鳥や虫も描き込まれ、以前の琳派にはない新しい画風への取り組みが顕著に示されている。

絹本著色:二巻:上巻三一・二×七一二・五:下巻三一・二×七〇九・三: 文化十五年(一八一八): 東京国立博物館 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説(一五六)(岡野智子稿)」)

上記の図は、右から「福寿草・すぎな(つくし)・薺・桜草・蕨・菫・蒲公英・木瓜」(『日本の美術№186酒井抱一(千澤梯治編)』)のようである。

福寿草(新年・「元日草」)「福寿草は、花のこがね色とその名がめでたいことから新年の花とされる。元日草ともいわれるように、古くから元日に咲くように栽培されてきた。」

小書院のこの夕ぐれや福寿草 太祗 「太祗句選」

朝日さす弓師が見せや福寿草 蕪村 「蕪村遺稿」

ふく寿草蓬にさまをかくしけり 大江丸 「はいかい袋」

帳箱の上に咲きけり福寿草 一茶 「九番日記」

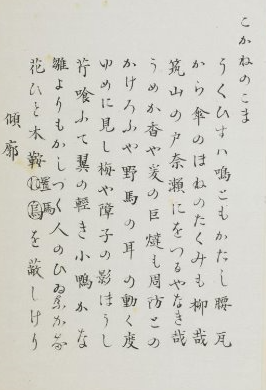

※福寿草硯にあまる水かけん 晩得 「哲阿弥句藻」

暖炉たく部屋暖かに福寿草 子規 「子規句集」

※ https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2019-05-03

↓

「佐藤晩得(さとうばんとく)=享保十六~寛政四年(一七三一~九二)、俳号=哲阿弥など、別号に朝四・堪露・北斎など。俳諧は右江渭北門のち馬場存義門」なのである。この佐藤晩得が、抱一の後見人のような大和郡山藩主を勤め、俳号・米翁として名高い「柳沢信鴻(やなぎざわのぶとき)=柳沢吉里の次男」と親交が深く、当時、酒井家部屋住みの抱一の後ろ盾のような関係にあり、この晩得が亡くなった追善句集『哲阿弥句藻』に、抱一は跋文を寄せるほど深い絆で結ばれていたのである。

つくし(仲春・「土筆・つくづくし・つくしんぼ・筆の花」)「杉菜の胞子茎をいう。三月ごろから日のあたる土手や畦道に生える。」

佐保姫の筆かとぞみるつくづくし雪かきわくる春のけしきは 藤原為家「夫木和歌抄」

真福田が袴よそふかつくづくし 芭蕉 「花声」

見送りの先に立ちけりつくづくし 丈草 「射水川」

つくづくしここらに寺の趾もあり 千代女「松の声」

つくつくしほうけては日の影ぼうし 召波 「春泥発句集」

すぎな(晩春・「杉菜・接ぎ松・犬杉葉」)「春に胞子茎をだす。これが土筆である。胞子茎が枯れると、栄養茎が杉の葉のように伸びるが、これは茎であって、葉は退化している。」

今まではしらで杉菜の喰ひ覚え 惟然 「鳥の道」

杉苗に杉菜生そふあら野かな 白雄 「白雄句集」

すさまじや杉菜ばかりの丘一つ 子規 「寒山落木」

薺(新年・「なずな・なづな・ぺんぺんくさ・三味線草」)「七種粥に入れる春の七草の一つ。」

六日八日中に七日の齊かな 鬼貫 「鬼貫句選」

一とせに一度摘まるゝ齊かな 芭蕉 「芭蕉句選」

濡縁や齊こぼるる土ながら 嵐雪 「続猿蓑」

沢蟹の鋏もうごくなづなかな 蓼太 「蓼太句集」

桜草(晩春・「プリムラ・常盤桜・乙女桜・雛桜・一花桜・楼桜」)「江戸時代にも武士階級で流行。花は淡紅色、紅紫色。花びらは筒状の先が五つに大きく裂け、さらにそれぞれの先が二つに割れてサクラに似ている。」

我国は草もさくらを咲きにけり 一茶 「文政版句集」

わがまへにわが日記且桜草 万太郎「流寓抄」

蕨(仲春・「岩根草・山根草・早蕨・干蕨・蕨飯」)「山肌の日当たりの良いところにみられる春を代表する山菜。」

石(いは)ばしる垂水のうへの早蕨の萌え出づる春になりにけるかも 志貴皇子「万葉集」

いはそそぐ清水も春の声たてて打ちてや出づる谷の早蕨 藤原定家「拾遺愚草」

蕨採りて筧に洗ふひとりかな 太祗 「太祗句選後篇」

わらび野やいざ物焚ん枯つゝじ 蕪村 「蕪村句集」

めぐる日や指の染むまでわらび折る 白雄 「白雄句集」

折りもちて蕨煮させん晩の宿 蝶夢 「草根発句集」

そゞろ出て蕨とるなり老夫婦 茅舎 「川端茅舍句集」

菫(三春・「菫草・花菫・相撲花・一夜草・ふたば草・壺すみれ・姫すみれ」)「菫は春、濃い紫色の花をさかせる。花の形が、大工道具の『墨入れ』に似ていることから「すみれ」

の名がついたという。」

春の野にすみれ摘みにと来しわれそ野をなつかしみ一夜寝にける 山部赤人「万葉集」

山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉 「のざらし紀行」

骨拾ふ人にしたしき菫かな 蕪村 「蕪村句集」

地車におつぴしがれし菫哉 一茶 「文化句帳」

菫ほどな小さき人に生まれたし 漱石 「夏目漱石全集」

蒲公英(仲春・「たんぽ・たんぽぽ・鼓草・蒲公英の絮」)「蒲公英は黄色い太陽形の花。花が終わると、絮が風に飛ばされる。」

たんぽぽや折ゝさます蝶の夢 千代女 「千代尼発句集」

たんぽぽに東近江の日和かな 白雄 「白雄句集」

馬借りて蒲公英多き野を過る 子規 「子規句集」

木瓜(晩春・「木瓜の花・緋木瓜・白ぼけ・花木瓜」)「開花期は十一月から四月にかけて。

十一月頃咲くものは寒木瓜と呼ばれる。瓜のような実がなることから木瓜と呼ばれる。枝には棘があり、春、葉に先立って五弁の花を咲かせる。」

紬着る人見送るや木瓜の花 許六 「住吉物語」

順礼の子や煩ひて木瓜の花 樗堂 「萍窓集」

木瓜咲くや漱石拙を守るべく 漱石 「夏目漱石全集」

その二「春(二)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「春(二)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035813

(同上:部分拡大図)

上図は、「春(一)」に続いて、その「春(一)」で描いた「蒲公英・木瓜・菫・すぎな(つくし)・薺・白桜草」などに、新たに「虎杖(いたどり)」と「雉(きじ)と母子草」を描いている(『日本の美術№186酒井抱一(千澤梯治編)』)。

この中央の雉が、小さな母子草を見ているのは、芭蕉の「父母のしきりに恋ひし雉子の声」などを想起させるような雰囲気を有している。

虎杖(仲春・「いたどり・みやまいたどり・さいたづま」)「春先、赤味を帯びた新芽が出

て節のある太い茎が一メートル程に直立し目立つ。茎は成長するにつれ木質化する。夏に白い小さな花を沢山つける。」

春日野にまだうら若きさいたづま妻籠(ごも)るともいふ人やなき 藤原実氏「玉葉集」

虎杖や到来過ぎて餅につく 一茶 「九番日記」

山陰に虎杖森の如くなり 子規 「子規句集」

雉(三春・「雉子・きぎす・きぎし、雉子の声、焼野の雉子」)「雄は全体的に緑色をおびており、目の周りに赤い肉腫がある。雌は全体的に茶褐色。雌雄ともニワトリ似て尾は長い。繁殖期の雄は赤い肉腫が肥大し、なわばり争いのため攻撃的になり、ケンケンと鳴いて翼を体に打ちつける『雉のほろろ』と呼ばれる行為をする。」

春の野にあさる雉(きぎし)の妻恋ひにおのがあたりを人に知れつつ 大友家持「万葉集」

春の野のしげき草葉の妻恋ひに飛び立つ雉のほろろとぞ鳴く 平貞文「夫木和歌抄」

父母のしきりに恋ひし雉子の声 芭蕉 「笈の小文」

うつくしき顔かく雉の距(けづめ)かな 其角 「其袋」

遅キ日や雉子の下りゐる橋の上 蕪村 「蕪村句集」

雉啼くや暮を限りの舟渡し 几菫 「晋明集二稿」

雉子の尾の飛さにみたる野風かな 白雄 「白雄句集」

母子草(晩春・「御形蓬(おぎょうよもぎ)・鼠麹草(ほうこぐさ)」)「ヘラ形の葉の間からのびた花茎に、小さなつぶつぶの黄色い頭頂花を球状につける。春の七草のオギョウは母子草のロゼット(根出葉)である。」

すりこぎや父はおそろし母子草 路通 「雷盆木」

跡訪はん塚も母子の草の時 沾峨 「吐屑庵句集」

老いて尚なつかしき名の母子草 虚子 「虚子句集」

【 落款は上巻巻頭に署名「抱一暉真」「抱弌」(朱文重郭方印)、下巻巻末に「文化戌寅晩春 抱一暉真寫之」の隷書による署名と「雨華」(朱文内鼎外方印)「文詮」(朱文瓢印)がある。文政に改元直前の文化十五年(一八一八)三月に描かれたことが知られる。抱一の共箱で、蓋表に「四季花鳥巻物 二軸」蓋裏に「抱一暉真筆」「文詮」(朱文瓢印)がある。巻子及び箱の体裁は極めて上質で、四季が廻るという吉祥画題とともに、高位の家の吉事を祝う制作とうかがわれる。

同時に、本図は抱一が光琳の模倣にとどまらず、新たな表現を志した記念碑的作品でもある。植物の描写は、琳派風の平面的な草花から極めて写実的に描かれる植物まで多様な表現を試みており、同一作品ながら異なる表現が混在して変化に富む。横に巻き広げる巻物の特性を利用して、季節の移ろいを流れるように展開し、蔓や細い枝は画面に対角線上に配して、視線が自然と画面の先、つまり次の季節に及ぶように誘っている。

また本図には上下巻合わせて植物六十種、禽鳥八種、昆虫九種が描かれる。宗達や光琳は鳥や虫を草花に取り合わせることはなかったが、抱一は本図で鳥や虫を積極的に起用している。例えば枝垂桜の枝を飛び交う燕や、菊の上によじ登る蟷螂、青木の葉裏の蝉の抜け殻など、こまやかな季節の移ろいを告げるキーパーソンを彼らが務めている。

草花図に華麗な鳥やさまざまな虫を描くことは、中国では伝統的に行われており、特に清の沈南蘋の弟子たちには鮮やかな花鳥草花図巻が多く見出される。本図の上巻「藤に蜂の巣」の部分などにはそうした清の画巻の影響が顕著である。

一方、下巻冒頭の「萩に鈴虫、松虫」では虫を描くことによってその音色までも想起させようという、極めて日本的な導入を用意する。このように抱一は、中国の花鳥草虫図巻に構想を借りながら、日本の四季の情趣をさまざまに描いている。宗達・光琳が抑制してきた自然の趣を抱一は新たに琳派様式に取り入れ、江戸琳派がここに確立された。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説(一五六)(岡野智子稿)」)

その三「春(三)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「春(三)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035814

(同上:部分拡大図)

上図は、右から「春(二)」に続く「薺・杉菜」の次に、「菜の花」(晩春)・「大根の花」(晩春)、そして「蚕豆(そらまめ)の花」(晩春)・「蚕豆」(初夏)、さらに、その大根の花の上に「蜆蝶」(三春の「蝶」の子季語)、菜の花には「紋白蝶」(三春の「蝶」の子季語)が停まっている。

「蝶」は「三春」(初春・仲春・晩春))の季語だが、「初蝶」(初春)、「揚羽蝶・夏の蝶」(三夏)、「秋の蝶」(三秋)、「冬の蝶」(三冬)、「凍蝶」(晩冬)と、四季にわたって詠まれている。

上図の左端の「枝垂れ桜」は、「仲春」の季語で、全体としては「春の景」であるが、この「蝶」(蜆蝶と紋白蝶)が、これまでの「春の景」を「夏の景」へと誘っている雰囲気を有している。

また、これまでの「春(一)」と「春(二)」が、地面上の「地の景」とすると、ここから、蝶が舞い飛ぶ「天の景」へと視点を転回させている。

蝶(三春・「蝶々・胡蝶・春の蝶・小灰蝶・蜆蝶・白蝶・緋蝶・だんだら蝶」)「蝶は彩りあざやかな大きな翅をもつ昆虫。花の蜜を求めてひらひらと舞ふ。」

散りぬれば後はあくたになる花を思ひ知らずもまどふ蝶かな 僧正遍照「古今集」

蝶の飛ぶばかり野中の日影かな 芭蕉 「笈日記」

うつゝなきつまみごゝろの胡蝶哉 蕪村 「蕪村句集」

夕風や野川を蝶の越しより 白雄 「白雄句集」

ひらひらと蝶々黄なり水の上 子規 「子規全集」

初蝶(初春・「はつちょう・はつてふ」)「春になって初めて目にする蝶のこと。」

たちいでて初蝶見たり朱雀門 大江丸「俳懺悔」

初蝶来何色と問ふ黄と答ふ 虚子 「六百五十句」

揚羽蝶(三夏・「黒揚羽・烏揚羽・烏蝶」)「春はやや小さめだが夏になると一回り大きくなる。」

黒揚羽花魁草にかけり来る 虚子「虚子全集」

我が来たる道の終りに揚羽蝶 耕衣「驢鳴集」

夏の蝶(三夏・「夏蝶・梅雨の蝶」)「夏に見かける蝶のこと。単に蝶では春の季語となる。」

まことちさき花の草にも夏の蝶 石鼎 「原石鼎全句集」

秋の蝶(三秋・「秋蝶・老蝶」)「立秋を過ぎてから見かける蝶のこと。春や夏の蝶にから比べるといくらか弱々しい印象を受ける。」

薬園の花にかりねや秋の蝶 支考 「梟日記」

山中や何をたのみに秋の蝶 蝶夢 「三夜の月の記」

あきの蝶日の有るうちに消えうせる 暁台 「暁台日記」

しらじらと羽に日のさすや秋の蝶 青蘿 「青蘿発句集」

秋のてふかがしの袖にすがりけり 一茶 「七番日記」

冬の蝶(三冬・「冬蝶・越年蝶」)「冬に見かける蝶のこと。その蝶も寒さが強まるにしたがい飛ぶ力もなくなり、じっと動かなくなってしまう。」

落つる葉に撲(う)たるる冬の胡蝶かな 几董 「晋明集二稿」

凍蝶(晩冬・蝶凍つ))「寒さのため凍てついたようになる蝶のこと。哀れさという点では「冬の蝶」より差し迫った感じがある。」

石に蝶もぬけもやらで凍てしかな 白雄 「白雄句集」

大根の花(晩春・「菜大根の花、種大根」)「大根の種を採るために畑に残した株に薹が立ち、白い十字型の花を咲かせる。紫がかったものもある。」

まかり出て花の三月大根かな 一茶 「題叢」

花大根黒猫鈴をもてあそぶ 茅舍 「川端茅舍句集」

蚕豆(そらまめ)(初夏・「空豆、はじき豆」)「お多福の形をした薄緑の大きな豆。莢(さや)が空に向かってつくためこの名がある。また、莢の形が蚕に似ていることから蚕豆という字をあてることもある。」

そら豆やただ一色に麦のはら 白雄 「題葉集」

假名かきうみし子にそらまめをむかせけり 久女 「杉田久女句集」

蚕豆(そらまめ)の花(晩春)「春の盛りの頃葉腋に白色又は薄紫色の蝶形花を数個ずつつける。」

そら豆の花の黒き目数知れず 草田男 「長子」

蚕豆の花の吹き降り母来て居り 波郷 「惜命」

菜の花(晩春・「花菜・菜種の花・油菜」)「菜種の黄色い花。一面に広がる黄色の菜の花畑は晩春の代表的な景色。近世、菜種油が灯明として用いられるようになってから、関西を中心に栽培されるようになった。」

菜畠に花見顔なる雀哉 芭蕉 「泊船集」

菜の花や月は東に日は西に 蕪村 「続明烏」

なの花の中に城あり郡山 許六 「韻塞」

菜の花やかすみの裾に少しづつ 一茶 「七番日記」

菜の花や淀も桂も忘れ水 言水 「珠洲之海」

菜の花の中に小川のうねりかな 漱石 「夏目漱石全集」

枝垂桜(仲春・「糸桜・しだり桜・紅枝垂」)「薄紅色の花を、細くて垂れ下った枝につける。樹齢は長い。」

目の星や花をねがひの糸桜 芭蕉 「千宣理記」

糸桜則ち是か華の雨 淡々 「華の日」

影は滝空は花なり糸桜 千代女 「千代尼句集」

いとざくら枝も散るかと思ひけり 嘯山 「葎亭句集」

ゆき暮れて雨もる宿やいとざくら 蕪村 「蕪村句集」

【 抱一は寛政九年(一七九七)、三十七歳で江戸下向中の西本願寺十八世文如(もんにょ)上人より得度を受け、権大僧都として僧となった。その後十二年ほどの間に転居を繰り返したが、文化六年(一八〇九)の年末、吉原にほど近い下谷金杉大塚村(台東区根岸五丁目辺り)に小鸞女史とともに庵を結ぶ。後に雨華庵と呼ばれるこの小さな庵は、その後抱一の絵画活動の拠点となるとともに、僧としての務めを果たす場所でもあった。

弟子の田中抱二(一八一四~八四)が明治十六年(一八八三)に描いた「雨華庵図」は、七十二歳になった抱二が往年の師宅を思い出して描いたもの。それによれば雨華庵は、玄関、台所のほかは座敷、仏間、茶間、画所の四室ばかりであった。抱二のメモによれば、ここで六月二日の光琳忌には扇合(おおぎあわせ)が、十一月五日には御花講が営まれたという。

また抱一には「二尊庵」という号があり、六十歳前後から使用されていたようだが、これは雨華庵の本尊が阿弥陀如来像二尊であったことによる。朝夕に読経も行われ、抱一は案外真面目に仏事にも励んでいたらしい。浄土真宗西本願寺派の末弟、等覚院文詮暉真(とうかくいんもんせんきしん)こと抱一上人の勤行の場であった。

さらに、雨華庵二世を継いだ鶯蒲は大田南畝ゆかりの市ヶ谷浄栄寺の出身だが、その過去帳の抱一の項には唯信寺開祖とあり、雨華庵をして唯信寺を寺号としていた形跡が認められる。雨華庵三世の鶯一もまた浄栄寺の血縁に連なる者であった。つまり抱一は、江戸琳派の画風の継承と、仏事を営み抱一を供養する立場とを別次元で考えていたひとが明らかである。

このように、抱一が後半生を市井の僧として暮らしたことで、画業にも新たな展開が生まれた。さまざまな仏画を積極的に手掛けるようになったのである。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一(仲町啓子監修)』所収「画僧抱一の仏画(岡野智子稿)」中「勤行の場でもあった画房『雨華庵』」)

【 田中抱二「雨華庵図」 1883(明治16)年 紙本着色 26.5×37.8

抱一が大塚村(現在の台東区根岸五丁目辺り)に構えた画房は、1817(文化14)年に「雨華庵」の号を掲げるようになった。抱一没後も弟子が集まり一門を呈したが、1865(慶應元)年8月21日夜、火災で焼失してしまう。これは抱一の弟子の田中抱二(1814~84)が記憶を頼りに描いた雨華庵の見取り図で、画塾としての様子をうかがう貴重な資料である。(松尾知子稿) 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一(仲町啓子監修)』所収「<風>をつかまえた絵師(仲町啓子稿)」)

この「雨華庵図」の右上に、次のような記載が書かれている。

【植木 大樹 赤松・かしは(柏)・ぬるて(白膠木)・にしき(錦木)・あちさい(紫陽花)

艸(草)はき(萩)・すゝき(薄)・女郎花・なてしこ(撫子)・かるかや(刈萱)

大樹 梅・ひのき(檜)・さゝさんか(山茶花) 】

これは、抱一の晩年の弟子の田中抱二(抱一の六十四歳時に十三歳で入門)が、晩年(七

十二歳時)に往時を回顧しての覚書きのようなものなのであろう。

この植木関係では、「艸(草)」が、秋の七草の「萩・薄・女郎花・撫子」(「葛・藤袴・桔梗又は朝顔」は書いてない)と「刈萱」が書かれており、これは、春には、春の七草の「芹・薺・御形(ごぎょう・母子草)・繁縷(はこべら)・仏の座(タビラコ)・菘(すずな・蕪)・蘿蔔(すずしろ・大根)」なども植えられていたようにも思えてくる。

そして、それらは、この両巻合わせて十四メートル余の長大な「四季花鳥図巻」の「植物

(六十種)」の大部分が、「樹木」ではなく「草花」であることと何処かしら結びついているように思えるのである。

それらのことは、この後に続く、「夏・秋・冬」の草花が、どのように描かれているのか

を見ていくことによって、より鮮明になってくるであろう

ここで、「雨華庵」屋内の間取りを見ていくと、その母屋は左側から「画所(えどころ)・

茶間(居間)・仏間・座敷」の四部屋(「画所」の上部に「前室」)と、その「画所」の離

れ屋風に「茶室」がある。この「茶室」に面した庭に「赤松斗(バカ)リ」と書かれ、「座敷」

の庭に面した所に「ヒサシ(庇)アリ」と書かれている。また、庭の池には、「魚・ヒ

鯉(緋鯉)・金魚」と書かれている。

これらを、先の「勤行の場であった画房『雨華庵』」(岡野智子稿)と重ね合わせると、

「画所と茶室」スペースが「雨華庵画房」、「仏間・座敷」スペースが「二尊庵(後に寺号の「唯信寺」)、その両者の共通スペースが「茶間(二か所の「間仕切り」あり)」と考えることも出来るであろう。

そして、この画房「雨庵庵」と僧房「二尊庵」との、この両者を結びつけるものが、「雨華庵・二尊庵」の自然(四季の「景物=花・鳥」)ととらえることも可能であろう。

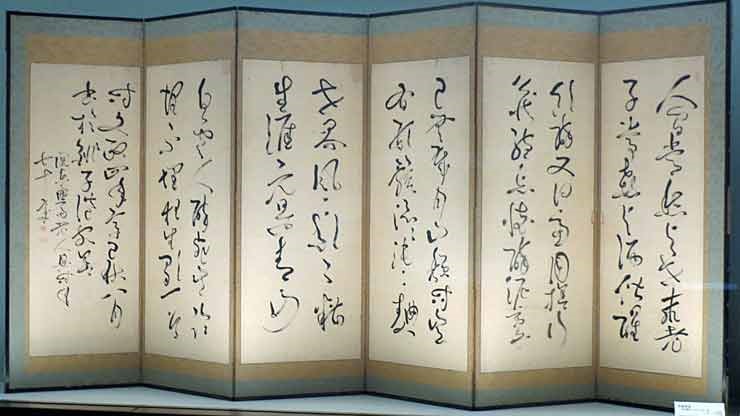

その四「春(四)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「春(四)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035815

(同上:部分拡大図)

上図の中央は、枝垂れ桜の樹間の枝の合間を二羽の燕が行き交わしている図柄である。右側には「春(三)」の続きの地上に咲く黄色の菜の花、左側には、これまた、右側の菜の花に対応して、黄色の連翹の枝が、地上と空中から枝を指し伸ばしている。

この行き交う二羽の燕が、これまでの地面・地上から空中へと視点を移動させる。さらに、枝垂れ桜のピンクの蕾とその蕾が開いた白い花、それらを右下の黄色の菜の花と、左上下の黄色の連翹、さながら色の協奏を奏でている雰囲気である。その色の協奏とともに、この二羽の燕の協奏とが重奏し、見事な春の謳歌の表現している。

燕(仲春・「乙鳥(おつどり)・つばくら・つばつくめ・つばくろ・飛燕・濡燕・川燕・群燕・夕燕・初燕」)「燕は春半ば、南方から渡ってきて、人家の軒などに巣を作り雛を育てる。初燕をみれば春たけなわも近い。」

燕来る時になりぬと雁がねは国思ひつつ雲隠り鳴く 大伴家持「万葉集」

盃に泥な落しそむら燕 芭蕉 「笈日記」

海づらの虹をけしたる燕かな 其角 「続虚栗」

蔵並ぶ裏は燕の通ひ道 凡兆 「猿蓑」

大和路の宮もわら屋もつばめかな 蕪村 「蕪村句集」

夕燕我にはあすのあてはなき 一茶 「文化句帖」

滝に乙鳥突き当らんとしては返る 漱石 「夏目漱石全集」

夏燕(三夏)「夏に飛ぶ燕である。燕は、春、南方から渡ってきて繁殖活動に入る。四月下旬から七月にかけて二回産卵する。雛を育てる頃の燕は、子燕に餌を与えるため、野や町中を忙しく飛び回る。」

山塊を雲の間にして夏つばめ 蛇笏 「家郷の霧」

夏つばめ遠き没り日を見つつゐる 誓子 「炎昼」

連翹(仲春・「いたちぐさ・いたちはぜ」)「半つる性植物。枝が柳のように撓み、地につくとそこから根を出す。葉に先立って鮮やかな黄色の花を枝先まで付ける。その様子が鳥の長い尾に似ているのでこの名がついた。」

連翹や黄母衣の衆の屋敷町 太祇 「新五子稿」

連翹に一閑張の机かな 子規 「子規句集」

【 抱一は、文化十四年(一八一七)の秋、住み慣れた庵居に「雨華庵」の額を掲げた。以来、「雨華」の号を署名に印章にと多く用いるようになった。四の「雨華時代Ⅰ」の始まりである。この「雨華」の語の出典は、同じ年の六月に剃髪した小鸞女史の法名「妙華尼」と合わせて、「天雨妙華」という語句から採られたとつとにいわれている。これは「大無量寿経」上の「讃仏偈(さんぶつげ)の最後に現れる語句で、次に『浄土三部経 上』(岩波文庫)をテキストとして上段に魏(ぎ)訳、下段に梵文(ぼんぶん)和訳を上げることにする。

応時普地、六種震動、天雨妙華 大地は震動し、花は雨と降り、

以散其上、自然音楽、空中讃言 数百の楽器は空中に奏でられた。

(天の甘美な栴檀の抹香は撒かれた)

決定必成無上正悟 (声あっていう)『(かれは)来世に仏となるであろう』と。

すべての願いが成就したときに、この大地が震動し、雨のように降り注ぐ花の歓喜のイメージこそが「雨華」なのである。「大無量寿経」は、日本人に極楽浄土の姿を伝える経典として、平安時代より重要な役割を担ってきた。極楽浄土には種々の河が流れ、宝石でかざられた花束を流し、種々の甘美な声や響きがあり、七宝でかざられた樹や花や池や砂があること。いろいろな鳥が妙なる鳴き声をあげ、四季の区別もなく、暑からず寒からず、常に和らぎ調い適すること。そうした絢爛豪華な極楽浄土の様相は、いつしか中国的な四季の揃った庭園のイメージと重なり、浄土の表象としての四季折々の自然美が日本では定着していくことになる。室町時代以降、さかんに描かれた四季花鳥図の金屏風が、きらびやかな浄土に重ね合わされた四季の景物画であることは、最近の美術史研究ではほとんど認められている。「日本の伝統的な絵画で、四季のモティーフを含まないものは少ない。私たちは、今や数少なくなった床の間に、四季の移り変わりに合わせて掛け換える。季節がそれによって部屋に持ち込まれる。日本人が心に描く浄土には四季がある」(辻惟雄氏、千葉市美術館『祝福された四季展』カタログ)のである。そして、抱一の画房でも多くの四季の花鳥、花木、草花の絵が描かれた。それは、典型的といえるほど固定した素材によって描かれている。

春は、土筆・蒲公英・蓮華草・蕨・桜草・紅梅・白梅・山桜

夏は、芍薬・白百合・紫陽花・仙翁花・撫子・沢瀉・河骨・燕子花・立葵・昼顔

秋は、龍胆・桔梗・薄・女郎花・葛・朝顔・紅菊・白菊・芙蓉・柿・藤袴・蔦・漆

冬は、雪の被った芦・檜・藪柑子・水仙

自生植物と園芸植物の混ざった多様の花や木や草は、屏風・図巻・画帖・掛物とあらゆる画面形式に描き継がれ、優美な曲線に誘われ、鮮烈な色彩に覆い尽くされ、愛らしい宝石のような形象がちりばめられた。このような多種多様な花園を生み出す自分のアトリエに、抱一は「雨華」と名付けたのである。抱一の花鳥図・草花図が極楽浄土のイメージと無関係であるはずがないであろう。抱一にとって次々と工房で画を創り出すことは、すべての世界が歓喜して、花びらが空中に舞う姿にも重なっていたのである。(以下略) 】

(『新潮日本美術文庫18酒井抱一(玉蟲敏子著)』所収「抱一 ―江戸の精華譜(つれづれにしき)」中「雨華 ―見立ての浄土」)

その五「春(五)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「春(四)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035816

(同上:部分拡大図)

上図の右側は、「春(三)」に続く黄色の連翹の花、そこに、白い辛夷の花を対比させている。この白い辛夷の花の周囲には、白い点々の藤の花を添えている。そして、中央に紫の藤の花を三房バランスよく描いている。その紫の藤房の空間に、飛んでいる小さな足長蜂を一匹丁寧に描いて、思わず、この一点に視線が集中するような巧みな構成となっている。この小さな蜂に目を奪われていると、この図の左上の端に、蜂の巣があり、そこに留まっている一匹の足長蜂と対比になっていることに気付いてくる。そして、その蜂の巣の下に白い辛夷の花が添えられている。

蜂(三春・「足長蜂・熊蜂・地蜂・土蜂・穴蜂・似我蜂・山蜂・花蜂・蜜蜂・姫蜂・雀蜂・女王蜂・雄蜂など」)「く見られるミツバチは、女王蜂を中心に生活が営まれる。スズメバチやアシナガバチなどは、巣を守るためひとを襲うこともある。」

腹立てて水呑む蜂や手水鉢 太祇 「太祇句選」

土舟や蜂うち払ふみなれ棹 蕪村 「遺稿」

木ばさみのしら刃に蜂のいかりかな 白雄 「白雄句集」

一畠まんまと蜂に住まれけり 一茶 「七番日記」

指輪ぬいて蜂の毒吸ふ朱唇かな 久女 「杉田久女句集」

蜂の尻ふわふわと針をさめけり 茅舎 「川端茅舎句集」

辛夷(仲春・「木筆・山木蘭・幣辛夷・田打桜」)「早春、葉が出る前に、六弁の白い花を枝先につける。莟の形が赤子のこぶしを連想させるのでこぶしと名づけられた。」

咲く枝を折る手もにぎりこぶしかな 重頼 「犬子集」

雉一羽起ちてこぶしの夜明けかな 白雄 「白雄句集」

花籠に皆蕾なる辛夷かな 子規 「子規全集」

藤(晩春・「ふじ・ふぢ・山藤・野藤・白藤・八重藤・赤花藤・藤の花・南蛮藤・ 藤波・藤棚・藤房」)「藤は晩春、房状の薄紫の花を咲かせる。芳香があり、風にゆれる姿は優雅。木から木へ蔓を掛けて咲くかかり藤は滝のようである。」

恋しけば形見にせむと我がやどに植ゑし藤波今咲きにけり 山部赤人「万葉集」

よそに見てかへらむ人に藤の花はひまつはれよ枝は折るとも 僧正遍照「古今集」

くたびれて宿借るころや藤の花 芭蕉 「笈の小文」

水影やむささびわたる藤の棚 其角 「皮籠摺」

蓑虫のさがりはじめつ藤の花 去来 「北の山」

しなへよく畳へ置くや藤の花 太祇 「太祇句選」

月に遠くおぼゆる藤の色香かな 蕪村 「連句会草稿」

しら藤や奈良は久しき宮造り 召波 「春泥発句集」

藤の花長うして雨ふらんとす 子規 「子規全集」

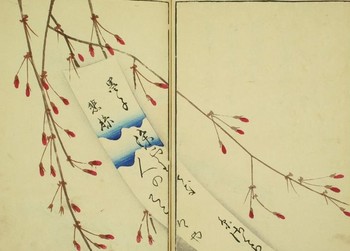

喜多川歌麿//筆、宿屋飯盛<石川雅望>//撰『画本虫ゑらみ』国立国会図書館蔵

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288345

【『画本虫撰』宿屋飯盛撰 喜多川歌麿画 二冊 天明八年(一七八八) 千葉市美術館

精細きわまる植物と虫の絵は、若き喜多川歌麿によるもの。虫の羽の透けの表現に雲母摺りを施すなど美麗な本で、虫の歌合の趣向で三十名の狂歌と競演する。蜂と毛虫の歌合に、尻焼猿人こと抱一が登場。「こハごハに とる蜂のすの あなにえや うましをとめを みつのあち(ぢ)ハひ」とある。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説(三三)(松尾知子稿)」)

この『画本虫撰』が刊行された天明八年(一七八八)時は、抱一、二十八歳、歌麿、三十六歳の頃で、当時の狂歌名は、抱一が「尻焼猿人(しりやけのさるんど)、歌麿は「筆綾丸(ふでのあやまろ)」である。

この二人とも、この『画本虫撰』の出版元の「蔦重」こと、蔦屋重三郎の所属する「吉原連」と深い関係にあると解して差し支えなかろう。ちなみに、蔦屋重三郎の狂歌名は「蔦唐丸(つたのからまる)」である。

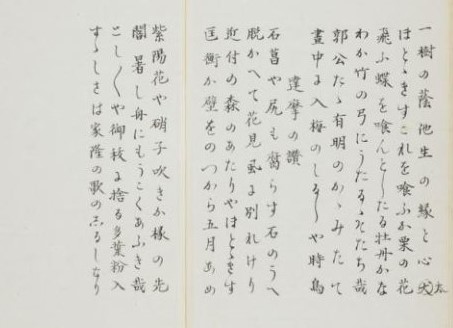

【 江戸の都市の繁栄は、狂歌、黄表紙、浮世絵(錦絵)といった新しい文化を育んだが、世に天明狂歌運動とも呼ばれるムーブの担い手の多くは、下級の幕臣の大田南畝をはじめとする二、三十代の青年たちであった。才気渙発な抱一が、酒井家の屋敷の外側で繰り広げられる同世代の若者による自由闊達な活動に敏感でないはずがない。蔦屋重三郎版の狂歌絵本『吾妻曲(あずまぶり)狂歌文庫』(宿屋飯盛撰、山東京伝画、天明六(一七八六)年刊)、続編の『古今狂歌袋(宿屋飯盛撰、山東京伝画、天明七(一七八七)年刊)、『画本虫撰(えほんむしえらみ)』(宿屋飯盛撰、喜多川歌麿画、天明八(一七八九)年刊)などに、抱一は立て続けに、「 尻焼猿人」の狂歌名を名乗って登場する。大田南畝は大手門前の酒井家上屋敷で部屋住みの生活を送る抱一の下を訪ねており、天明八年正月十五日の上元の宴では、抱一の才を七言絶句の漢詩を詠んでいる。その書き出しには「金馬門(きんばもん)前白日開」とあり、中国漢代の末央宮の門を気取って、江戸城の大手門をペンダントリーに「金馬門」と呼んでいる。この謂いは、抱一と南畝らの間で交わされた暗号のようなものだったらしく、現存しないが、抱一も最初に編んだ句集の名を「金馬門」の和語から「こがねのこま」としていたようだ。

好奇心旺盛な若き抱一が、最初期の画業として取り組んだのは浮世絵美人画で、画風の一致から、その師匠は記録のとおり歌川派の開祖のと歌川豊春であると考えられる。南畝はたびたび抱一筆の美人画に漢詩や狂歌を書き付けているが、天明五(一七八五)年初冬作の「調布の玉川図」はのちに、当時の抱一の絵が少しも古びていないことを称え、古歌をもじった賛を執筆したものである。賛の狂歌と本歌を挙げておこう。

玉川にさらす調布(たつくり)さらさらにむかしの筆とさらに思はず

→ 玉川にさらす調布さらさらにむかしの人のこひしきやなそ

(『拾遺和歌集』巻第十㈣恋四 よみ人しらず)

二人の交流は晩年まで長く続き、南畝は抱一にとって最古参の友人の一人であった。 】

太田南畝(狂歌名=四方赤良)は、寛延二年(一七四九)の生まれ、抱一よりも十二歳年長で、抱一の狂歌の師匠格に当たるというよりも、当時の天明狂歌運動の中心的な人物であった。

上記の『画本虫撰』の撰者は、宿屋飯盛(家業=宿屋、国学者=石川雅望)であるが、飯盛は南畝門であり、この『画本虫撰』の背後に南畝が控えていることは、この画本のトップに、上記の「抱一(猿人)の蜂」の狂歌に「南畝(赤良)の毛虫」の狂歌の「歌合(うたあわせ)」を持ってきていることからも明瞭であろう。この南畝(赤良)の狂歌は、次のものである。

毛をふいてきずやもとめんさしつけて

きみがあたりにはひかかりなば (四方赤良)

これらのことについては、下記のアドレスでも触れている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2019-03-28

ここで特記して置きたいことは、抱一と抱一一門では、数多くの「四季花鳥図」あるいは「十二か月花鳥図」を、屏風・図巻・画帖・掛物とあらゆる画面形式に描き継がれているが、こと、「蜂と蜂の巣」が取り上げられているのは、この冒頭の、文化十五年(一八一八)、抱一、五十八歳時の作「四季花鳥図巻」のものの他、殆ど見掛けないということなのである。

そして、この抱一五十八歳時の、抱一代表作の一つの、この「四季花鳥図巻」の「蜂と蜂の巣」は、紛れもなく、抱一二十八歳時の狂歌名・尻焼猿人の名で登場する『画本虫撰』の、上記の歌麿の描いた「蜂と蜂の巣」を、直接・間接とかを問わずモデルとしているように思えるのである。

抱一の花鳥図の、殊に、その鳥や虫の描写には、やや年代が遡る京都画壇の写生派の元祖・円山応挙や奇想派の巨匠・伊藤若冲などの影響については夙に指摘されているところであるが、同世代且つ同土俵上の先輩絵師にして狂歌師の歌麿の影響というのも大きかったということを特記して置きたい。

これらのことに関し、『画本虫撰』との観点は、上記アドレス(国立国会図書館蔵)で相互に検討することが出来るが、その『絵本百千鳥』などの挿絵などに関しては、次のアドレス(国立国会図書館蔵)のものとの相互検討が必要となって来る。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8943229

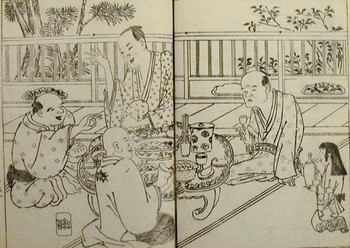

上記のアドレスで紹介されているもののうち、今回の抱一の『四季花鳥図巻』で前回までに取り上げている「雉(きじ)」と「燕(つばめ)」のものを掲載して置きたい。

赤松金鶏撰・喜多川歌麿画『絵本百千鳥(上)』の「雉子と燕」(国立国会図書館蔵)

http://www.photo-make.jp/hm_2/utamaro_momochidori.html

上記掲載中の「燕子と雉」に関する狂歌は次のとおりである。

燕 酒月米人 つばめにも身をかへてまし下紐を ときはにながくねんとおもへば

雉子 桐一葉 あふときハけんもほろゞな返事して いひ出ん事のはねもすぼめり

その六「夏(一)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「夏(一)」東京国立博物館蔵

https://image.tnm.jp/image/1024/C0035817.jpg

(同上:部分拡大図)

これまでの「春」(一~五)から「夏」への「季移り」(「連歌・俳諧=連句で、ある季から他の季に雑(ぞう)の句(季語のない句)を挟まずに付けること)の絵図である。右側は前の白い辛夷の花と蕾に続いて、その下側に、朱色の「姫百合」(仲夏の季語)が描かれている。

その左脇に黄塾した穂麦(初夏の季語)が二本屹立し、その大きな葉を左右に垂らしている。その黄塾した左の葉に交叉して、白い一輪の「罌粟の花」(初夏の季語)の蕾が、右端上部の白い辛夷の花と蕾、そして、左端上部の白い斑点が浮き彫りになっている紫陽花の花(仲夏の季語)と、逆三角形の空間を構成している。

その逆三角形の空間の、紫陽花の花よりに、真っ赤な大輪の罌粟の花が一輪咲き誇り、その蕊は薄緑と黄で丁寧に描いている。その右脇にひょろりと細く背の高い一輪の罌粟坊主が紫褐色に描かれ、これがまた、その右側の二本の黄褐色の穂麦(その穂麦の無数の毛)と恰も会話しているように描かれている。

百合の花(仲夏・「姫百合・鬼百合・鉄砲百合・笹百合・車百合・山百合・鹿の子百合・透百合・白百合」)「白に紅の斑がある山百合、黄赤に紫の斑がある鬼百合、花が大砲の筒のような鉄砲百合など、原種だけでも百種以上を数える。『ゆり』の語源は『揺り』で、『百合』の字を当てるのは、ゆり根の鱗茎の重なりあうさまからきている。姫百合は山地に自生し、広漏斗形の花を二、三個上向きにつける。花色は黄赤色、濃赤色まれに黄色で、斑点がある。」

夏の野の茂みに咲ける姫百合の知らえぬ恋は苦しきものぞ 坂上郎女「万葉集」

百合の花折られぬ先にうつむきぬ 其角 「其角発句集」

飴売の箱にさいたや百合の花 嵐雪 「玄峰集」

ひだるさをうなづきあひぬ百合の花 支考 「喪の名残」

かりそめに早百合生けたり谷の房 蕪村 「蕪村句集」

麦(初夏・「大麦・小麦・黒麦・麦の穂・麦畑、・麦生・麦の波・穂麦・熟れ麦」)「晩秋から初冬に蒔かれ、冬を越して晩春には青々とした穂が出る。これが穂麦で、初夏に黄熟し刈り取られる。」

山賤(しづ)のはたに刈り干す麦の穂のくだけてものを思ふころかな 曾根好忠「曾丹集」

行駒の麦に慰むやどり哉 芭蕉 「甲子吟行」

麦の穂を便につかむ別かな 芭蕉 「有磯海」

いざともに穂麦喰はん草枕 芭蕉 「野ざらし紀行」

罌粟の花(初夏・「芥子の花・花罌粟、薊罌粟、白罌粟」)「五月頃、茎の頂に大輪の花を一つつける。花の色は鮮やかで真紅や純白などがある。「罌粟」として詠まれるのは、ヒナゲシが多い。花径は十センチくらいの一日花である。罌粟その坊主といわれる未熟の果実に傷をつけ、そこから採れる樹脂が阿片の原料となる。

白芥子や時雨の花の咲きつらん 芭蕉 「鵲尾冠」

海士の顔先づ見らるゝやけしの花 芭蕉 「笈の小文」

白げしに羽もぐ蝶の形見哉 芭蕉 「甲子吟行」

散るときの心やすさよ芥子の花 越人 「猿蓑」

けしの花見てゐるうちは散らざりし 白雄 「白雄句集」

僧になる子の美しや芥子の花 一茶 「九番日記」

紫陽花(仲夏・「あじさい・あぢさゐ・かたしろぐさ、四葩の花、七変化、刺繍花、瓊花」)「花びらのような四枚の萼の中心に粒状の花をつけ、これが集まって毬を形づくる。ピンク、白、青紫と花種も多く、また色が変わるので「七変化」ともよばれる。」

飛ぶ蛍ひかり見え行く夕暮にまほ色残る庭にあぢさゐ 衣笠内大臣「夫木和歌抄」

紫陽花や藪を小庭の別座敷 芭蕉 「別座鋪」

紫陽花や帷子時の薄浅黄 芭蕉 「陸奥鵆」

あぢさゐを五器に盛らばや草枕 嵐雪 「杜撰集」

あぢさゐに喪屋の灯うつるなり 暁台 「暁台句集」

あぢさゐや仕舞のつかぬ昼の酒 乙二 「乙二発句集」

紫陽花やはなだにかはるきのふけふ 子規 「子規全集」

喜多川歌麿//筆、宿屋飯盛<石川雅望>//撰『画本虫ゑらみ』国立国会図書館蔵

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288345

『画本虫撰』中の「蝶と蜻蛉(あきつむし)」の狂歌合わせのものである。

蝶 稀年成

夢の間は蝶とも化して吸(すひ)みむ恋しき人の花のくちびる

(『荘子』斉物論の「胡蝶の夢」を踏まえている。)

蜻蛉(あきつむし) 一冨士二鷹

人ごゝろあきつむしともならばなれはなちはやらじとりもちの竿

(「あきつむし」は「蜻蛉」の異名。「飽きる」と掛けての用例である。)

蜻蛉の尾に触れているのは、「罌粟坊主」(罌粟の実)で、晩夏の季語となる。その罌粟坊主の下に赤と白の斑色の罌粟の花、そして、蝶のとまっているのは白罌粟であろう。この蜻蛉と蝶もさることながら、この罌粟の緻密な描写(木版画・多色摺り)も見事で、これらは冒頭の抱一の『四季花鳥図』・「夏(一)」の罌粟の図(肉筆画)と比較して、例えば、抱一の黄褐色の大麦の穂の色の感じを、この『画本虫撰』・「蝶と蜻蛉」の罌粟図の葉に塗り染めている印象すら抱かせるほど、これが木版画なのかという思いがしてくる。

この歌麿の『画本虫撰』が刊行されたのは、天明八年(一七八八)、続く、『百千鳥狂歌合』(寛政二年=一七九〇頃刊)と『潮干のつと』(寛政元年=一七八九頃か)、この歌麿の「花鳥図(狂歌歌合)三部作」は、歌麿の無名時代の最期を飾るもので、この後に続く、歌麿の名を不動にする「美人大首絵」時代以降、この種のものは、歌麿は手掛けていない。

そして、抱一は、この歌麿とは正反対に、その出発点は、歌麿が最終地点に到達した美人画(一枚摺りの錦絵と肉筆画)、その浮世絵美人画(抱一=肉筆画)から画道に目覚め、その最終地点は、歌麿が放棄した、上記の「花鳥図」(「花鳥図三部作」の『画本虫撰』・『百千鳥狂歌合』・『潮干のつと』)の世界であったと、そういう理解も可能であろう。

その七「夏(二)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「夏(二)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035818

(同上:部分拡大図)

右端は、紫陽花(仲夏・「あじさい・あぢさゐ・かたしろぐさ、四葩の花、七変化、刺繍花、瓊花」)「花びらのような四枚の萼の中心に粒状の花をつけ、これが集まって毬を形づくる。ピンク、白、青紫と花種も多く、また色が変わるので「七変化」ともよばれる。」(再掲「夏一」)。

左端は、黒揚羽。先の「春三」関連の、揚羽蝶(三夏・「黒揚羽・烏揚羽・烏蝶」)「春はやや小さめだが夏になると一回り大きくなる。」(再掲)。

この「紫陽花」と「黒揚羽」との間の草花は、右から、「草紫陽花(ピンク)・鉄線花(紫に白)・芍薬(白と赤)」であろう。この鉄線花(花弁六片)は「鉄線蓮(轉子蓮・風車の花)」(花弁八片)なのかどうかは判然としない(『日本の美術№186酒井抱一(千澤梯治編)』)。

芍薬(初夏・「夷草・貎佳草=かおよぐさ」)「牡丹に似ているが、牡丹は木、芍薬は草である。花色も純白から深紅まで、変化に富む。」

芍薬の蕊の湧き立つ日南(ひなた)かな 太祇 「誹諧新選」

芍薬に紙魚(しみ)うち払ふ窓の前 蕪村 「新花摘」

芍薬やおくに蔵ある浄土寺 大江丸「俳懺悔」

芍薬や四十八夜に切りつくす 白雄 「白雄句集」

芍薬のつんとさきけり禅宗寺 一茶 「八番日記」

鉄線花(初夏・「てつせんかづら・鉄線・クレマチス」)「初夏、紫または白の六弁の花を咲かせる。花びらが八枚のものは日本原産でクレマチス。蔓が細くて針金のようであることから鉄線と名づけられた。」

てつせんは花火の花のたぐひかな 季吟 「山の井」

御所拝観の時鉄線の咲けりしか 子規 「寒山落木」

鉄線の花さき入るや窓の穴 龍之介「澄江堂句集」

『梅園草木花譜夏之部. 1』(毛氏江元寿梅園直脚<毛利梅園>//書画并撰著)

「風車の花」(鉄線蓮・轉子蓮) 国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286769/34

【『梅園百花画譜』毛利梅園・画 文政八年(一八二五)

毛利梅園は江戸築地に旗本の子として生まれ、二十歳代から博物学に関心を抱き、動植物の精緻で美しいスケッチを数多く残した。他人の絵の模写が多い江戸時代の博物図譜のなかにあって、その大半が実写であることが特色で、動植物を知る良い資料として後世に伝えられている。】(『江戸の動植物図譜(狩野博幸監修・河出書房新社)』)

毛利梅園は、寛政十年(一七九八)の生まれ、年代的には歌麿や抱一の次の年代になるが、没したのは嘉永四年(一八五一)で、歌麿はともかくとして、抱一、そして、抱一一門の花鳥画への影響というのは、その程度の差はあれ、何らかの接点はあるような雰囲気を有している。

例えば、冒頭の抱一の『四季花鳥図巻』の「鉄線花(あるいは「鉄線蓮」)」は、この梅園の描く「風車花」(鉄線蓮)に極めて近い印象を有している。

その八「夏(三)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「夏(三)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035819

この絵図の右側は、前回の続きの「芍薬と黒揚羽」の図柄である。前回までの白と赤の芍薬の花の、その赤い花の頭上の揚羽蝶に見合うように、二つの蕾を左上がりの対角線上に描き、それが左端の流水の曲線と結びつくような空間処理を構成している。

その中央の下部に、「黄色い河骨の花と大きな特徴のある二枚の葉、その二枚の緑葉の中央に、その葉と同じ位の大きさの黒褐色の鷭(ばん)」が描かれている。そして、その左側には、「琳派」の象徴的な花の「燕子花(かきつばた)」が描かれ、その上部には、これまた「琳派」の象徴的な「流水(水紋)」の一部が描かれている。

(同上:部分拡大図)

河骨(仲夏・「こうほね・かうほね・かはほね」)「水のきれいな沼、池、川などの浅い所に自生する。太く白い根が白骨のように見える。六~七月頃水中から花茎をのばし、水面上に黄色い花をつける。葉はさといもの葉に似ている。」

河骨の終にひらかぬ花盛り 素堂 「いつを昔」

河骨の二もとさくや雨の中 蕪村 「蕪村句集」

河骨の金鈴ふるふ流れかな 茅舎 「華厳」

鷭(三夏・「大鷭・小鷭・誰首鶏=ばんしゅけい)「草深い水辺に繁殖する夏鳥。全体が黒褐色で額から嘴にかけて赤い。嘴の先端は黄色で脚が長い。大鷭は嘴と額板が白い。小鷭は額板と嘴の基部が赤い。上図は小鷭のようである。」

雨催ひ鷭の翅に猶暗し 嘯山 「葎亭句集」

舟ゆけば蒲(かば)綾なすや鷭のこゑ 波郷 「鶴」

燕子花(仲夏・)「尾形光琳の『燕子花図屏風』に描かれている水辺の花。剣のような葉と紫の花で一目でこの花と分かる。『燕子花』字は花の姿が燕の姿を思わせるところからきている。」

杜若語るも旅のひとつ哉 芭蕉 「笈の小文」

杜若われに発句の思ひあり 芭蕉 「千鳥掛」

有難きすがた拝まんかきつばた 芭蕉 「泊船集」

杜若にたりやにたり水の影 芭蕉 「続山の井」

朝々の葉の働きや燕子花 去来 「俳諧古選」

宵々の雨に音なし杜若 蕪村 「蕪村句集」

『十二か月花鳥図(抱一筆)』五月「燕子花に鷭図」(「宮内庁三の丸尚蔵館蔵=宮内庁本」)

『十二か月花鳥図(抱一筆)』五月「燕子花・河骨・鴨図」(「出光美術館蔵=出光本」)

抱一の画業の最期を飾るものは、十二ケ月に因む花と鳥を組み合わせた「十二か月花鳥図」の連作である。それらは、「宮内庁三の丸尚蔵館蔵=宮内庁本、出光美術館蔵=出光本、畠山記念館本、香雪美術館本、ブライス・コレクション本・ファインバーグ・コレクション本」などを目にすることが出来る。それらの根底を為すものが、この「四季花鳥図巻」のように解せられる。

その九「夏(四)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「夏(四)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035820

この『四季花鳥図巻(上=春夏)』の巻末の図柄は、抱一が畏敬して止まない尾形光琳の「燕子花と流水」を念頭に置いたものであろう。

「尾形光琳300年忌記念特別展燕子花と紅白梅光琳デザインの秘密」(出光美術館)

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibition/past2015_n03.html

(『四季花鳥図巻(上=春夏)』「夏(四)」同上:部分拡大図)

この左端の燕子花の上に咲いている白い花は「沢瀉(おもだか)」であろう。

沢瀉(仲夏・「面高・花慈姑=はなくわい・生藺=なまい」)「沼、池等の水中に自生する。根から矢じり形の特徴のある葉が出て葉の間から花茎をのばし三片の白い涼しげな花を咲かせる。」

破れ壺におもだか細く咲きにけり 鬼貫 「大丸」

沢瀉や花の数添ふ魚の泡 太祇 「太祇句選」

沢瀉は水のうらかく矢尻かな 蕪村 「落日庵句集」

尾形光琳筆「夏草図屏風」二曲一双 紙本金地着色 根津美術館蔵

署名「法橋光琳」 印章「方祝」朱文円印 各一六九・七×一七八・二cm

この右上から左下への大胆な対角線構図は、「紅白梅図屏風」の流水を草花に置き換えたものとして夙に知られている。この左下に、燕子花と沢瀉が描かれている。この右上から左下に流れるように描かれている草花は、上から「※菫・石蕗(つわぶき)・※土筆・※蒲公英・※薺・都忘(みやこわすれ)・※桜草・穂反萱(ほかえりかや)・二輪草・薊・牡丹・春菊・※芥子・海老根・撫子・※母子草・八重葎・立葵・石竹・※鉄砲百合・銭葵・檜扇・※風車・黄蜀葵(とろろあおい)・岩菲(がんぴ)・擬宝珠・※燕子花・※沢瀉・水葵」などのようである(『特別展 光琳と乾山 芸術家兄弟・響き合う美意識(根津美術館)』)。

ここであらためて抱一の『四季花鳥図巻(上=春夏)』と比較すると、上記の※印のものは、その中で書かれているものである。そして、この『四季花鳥図巻(上=春夏)』では描かれていないものも、抱一の他の「四季花鳥図屏風」や「十二か月花鳥図」などで描かれているものばかりなのである。

しかし、光琳には、「草・花と鳥・虫」などの相互の関係を密にしたものは見当たらない。そして、光琳の実弟の尾形乾山が、「色絵定家詠十二ケ月和歌花鳥図角皿」で「木・花・草と鳥」(狩野探幽の「定家詠十二ケ月和歌花鳥図画帖(出光美術館蔵)」の図様を参考にしている)とを見事に結実させ、京都の乾(北西)の鳴滝泉谷に開いた「鳴滝窯」のヒット商品として世に出している。そして、乾山はこの画題を終世愛好し、晩年の江戸に出て来てからも、この画題での掛幅ものを今に遺している。

抱一の、この光琳・乾山へのオマージュとその顕彰の軌跡は次のとおりである。

【 文化3年(1806年)2月29日、抱一は追慕する宝井其角の百回忌にあたって、其角の肖像を百幅を描き、そこに其角の句を付け、人々に贈った。これがまもなく迎える光琳の百回忌を意識するきっかけになったと思われ、以後光琳の事績の研究や顕彰に更に努める。

其角百回忌の翌年、光琳の子の養家小西家から尾形家の系図を照会し、文化10年(1813年)これに既存の画伝や印譜を合わせ『緒方流略印譜』を刊行。落款や略歴などの基本情報を押さえ、宗達から始まる流派を「緒方流(尾形流)」として捉えるという後世決定的に重要な方向性を打ち出した。

光琳没後100年に当たる文化12年(1815年)6月2日に光琳百回忌を開催。自宅の庵(後の雨華庵)で百回忌法要を行い、妙顕寺に「観音像」「尾形流印譜」金二百疋を寄附、根岸の寺院で光琳遺墨展を催した。この展覧会を通じて出会った光琳の優品は、抱一を絵師として大きく成長させ大作に次々と挑んでいく。琳派の装飾的な画風を受け継ぎつつ、円山・四条派や土佐派、南蘋派や伊藤若冲などの技法も積極的に取り入れた独自の洒脱で叙情的な作風を確立し、いわゆる江戸琳派の創始者となった。

光琳の研究と顕彰は以後も続けられ、遺墨展の同年、縮小版展覧図録である『光琳百図』を出版する。文政2年(1819年)秋、名代を遣わし光琳墓碑の修築、翌年の石碑開眼供養の時も金二百疋を寄進した。抱一はこの時の感慨を、「我等迄 流れをくむや 苔清水」と詠んでいる。

文政6年(1823年)には光琳の弟尾形乾山の作品集『乾山遺墨』を出版し、乾山の墓の近くにも碑を建てた。死の年の文政9年(1826年)にも、先の『光琳百図』を追補した『光琳百図後編』二冊を出版するなど、光琳への追慕の情は生涯衰えることはなかった。これらの史料は、当時の琳派を考える上での基本文献である。また、『光琳百図』は後にヨーロッパに渡り、ジャポニスムに影響を与え、光琳が西洋でも評価されるのに貢献している。 】

↑

https://ja.wikipedia.org/wiki/酒井抱一

その十「秋(一)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「秋(一)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035821

ここから『四季花鳥図巻』の下巻(秋冬)がスタートする。中央のやや左寄りの上空に、満月の半円(下部)が描かれている。四季の景物を代表するものが、「花(晩春の季語)と月(三秋の季語)」で、連歌・俳諧(連句)では,懐紙各折の表裏(用紙を半折にし、その裏・表)にもれなく配するための規定である。

懐紙四折を用いる百韻(百句形式の連歌・連句)では,各折に花、各折の表裏に月、但し最後の折の裏の月は省略して「四花七月」とする制(決まり)が定まっている。懐紙二折を用いる歌仙(三十六形式の連歌・連句)では,これに準じて「二花三月」との制(決まり)が定まっている。

その上空の銀色の月から右下がりの対角線状に紅色の萩、そして左下がりの対角線状に白の萩が垂れ下がっている。その白萩の下に一羽の「あおじ(蒿雀・青鵐)」が描かれている。

その「あおじ」の左脇には、紺色の朝顔と黄色の花(岩菲=がんび?)が咲いている。

同上:部分拡大図

この「あおじ(蒿雀・青鵐)」の右側に描かれているのは「鈴虫」(初秋の季語)、そして、この(「拡大図」)の右端の赤萩にとまっているのは「松虫」(初秋の季語)と区別しているのかも知れない((『日本の美術№186酒井抱一(千澤梯治編)』)では「松虫」の記述はない)。

月(三秋・「四日月、五日月、八日月、十日月、月更くる、月上る、遅月、月傾く、月落つ、月の秋、月の桂、桂男、月の兎玉兎、月の蛙、嫦娥、孀娥、月の鼠、月の都、月宮殿、月の鏡、月の顔、胸の月、心の月、真如の月、袖の月、朝月日、夕月日、月の出潮、月待ち、昼の月、薄月、月の蝕、月の暈、月の輪、月の出、月の入、月渡る、秋の月、月夜、月光、月明、月影、月下、上弦、下弦、弓張月、半月、有明月」)「秋の月である。春の花、冬の雪とともに日本の四季を代表する。ただ月といえば秋の月をさすのは、秋から冬にかけて空が澄み、月が明るく大きく照りわたるからである。新月が朔日(一日)で満月がだいたい十五日となる。したがってどの月も、満月は十五日ころになる。月の形は新月から三日月、上弦の月、満月、下弦の月(弓張月)、新月と変化する。」

こぞ見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年さかる 柿本人麻呂「万葉集」

あまの原ふりさけ見れば春日なるみかさの山に出でし月かも 安倍仲麿「古今集」

鎖(ぢやう)あけて月さし入れよ浮御堂 芭蕉 「笈日記」

月さびよ明智が妻の話せん 芭蕉 「勧進牒」

われをつれて我影帰る月夜かな 素堂 「其袋」

声かれて猿の歯白し峰の月 其角 「句兄弟」

家買ひて今年見初むる月夜かな 荷兮 「炭俵」

月に来よと只さりげなき書き送る 子規 「新俳句」

名月(仲秋・「明月、満月、望月、望の月、今日の月、月今宵、今宵の月、三五の月、三五夜、十五夜、芋名月、中秋節」)「旧暦八月十五日の月のこと。団子、栗、芋などを三方に盛り、薄の穂を活けてこの月を祭る。」

水の面に照る月なみを数ふれば今宵ぞ秋のも中なりける 源順「拾遺集」

名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉 「孤松」

名月や北国日和定めなき 芭蕉 「奥の細道」

命こそ芋種よ又今日の月 芭蕉 「千宜理記」

たんだすめ住めば都ぞけふの月 芭蕉 「続山の井」

木をきりて本口みるやけふの月 芭蕉 「江戸通り町」

蒼海の浪酒臭しけふの月 芭蕉 「坂東太郎」

盃にみつの名をのむこよひ哉 芭蕉 「真蹟集覧」

名月の見所問ん旅寝せん 芭蕉 「荊口句帳」

三井寺の門たゝかばやけふの月 芭蕉 「酉の雲」

名月はふたつ過ても瀬田の月 芭蕉 「酉の雲」

名月や海にむかかへば七小町 芭蕉 「初蝉」

明月や座にうつくしき顔もなし 芭蕉 「初蝉」

名月や兒(ちご)立ち並ぶ堂の縁 芭蕉 「初蝉」

名月に麓の霧や田のくもり 芭蕉 「続猿蓑」

明月の出るや五十一ヶ条 芭蕉 「庭竈集」

名月の花かと見えて棉畠 芭蕉 「続猿蓑」

名月や門に指しくる潮頭 芭蕉 「三日月日記」

名月の夜やおもおもと茶臼山 芭蕉 「射水川」

名月や海もおもはず山も見ず 去来 「あら野」

名月や畳の上に松の影 其角 「雑談集」

むら雲や今宵の月を乗せていく 凡兆 「荒小田」

名月や柳の枝を空へふく 嵐雪 「俳諧古選」

名月やうさぎのわたる諏訪の海 蕪村 「蕪村句集」

山里は汁の中迄名月ぞ 一茶 「七番日記」

名月をとつてくれろと泣く子かな 一茶 「成美評句稿」

名月や故郷遠き影法師 漱石 「漱石全集」

萩(初秋・「鹿鳴草・鹿妻草・初見草・古枝草/・見草・月見草・萩原・萩むら・萩の下風・萩散る・こぼれ萩・乱れ萩・括り萩・萩の戸・萩の宿・萩見」)「紫色の花が咲くと秋と言われるように、山萩は八月中旬から赤紫の花を咲かせる。古来、萩は花の揺れる姿、散りこぼれるさまが愛され、文具、調度類の意匠としても親しまれてきた。花の色は他に白、黄。葉脈も美しい。」

白露もこぼさぬ萩のうねりかな 芭蕉 「栞集」

一家に遊女もねたり萩と月 芭蕉 「奥の細道」

行々てたふれ伏すとも萩の原 曽良 「奥の細道」

小狐の何にむせけむ小萩はら 蕪村 「落日庵句集」

萩散りぬ祭も過ぬ立仏 一茶 「享和句集」

白萩のしきりに露をこぼしけり 子規 「寒山落木」

鈴虫(初秋・「金鐘児(すずむし)・月鈴子(すずむし)」)「かつては鈴虫を松虫、松虫を鈴虫と逆に呼んでいた。鈴を振る、経る、古る、降るなど掛詞として和歌の世界でも愛されてきた。」

鈴虫や松明先へ荷はせて 其角 「いつを昔」

更るほど鈴虫の音や鈴の音 之道 「あめ子」

よい世とや虫が鈴ふり鳶が舞ふ 一茶 「七番日記」

飼ひ置きし鈴虫死で庵淋し 子規 「子規全集」

松虫(初秋・「金琵琶・青松虫・ちんちろ・ちんちろりん」)「実際(現実)の松虫は、やや赤みをおびた黒色(飴色)で、鳴き声は「チンチロリン」。鈴虫は蟋蟀(コオロギ)に似た黒色で、鳴き声は「りーんりーん」。これが、江戸時代(『甲子夜話』)は、「松むしといへるは色くろく、鈴むしはあかきをいへり」と、松虫=黒、鈴虫=飴色で、現在と逆に理解されていたようである。上記の抱一のものは(部分拡大図)、地面で鳴いているのが「鈴虫=飴色」で、萩にとまって鳴いているのが「松虫=黒色」と、鈴虫と松虫とを峻別して描いているように思われる。

まくり手に松虫さがす浅茅かな 其角 「句兄弟」

松虫のりんとも言はず黒茶碗 嵐雪 「風俗文選」

松虫のなくや夜食の茶碗五器 許六 「鯰橋」

松虫も馴れて歌ふや手杵臼 卓袋 「続有磯海」

あおじ(三夏・「蒿雀・青鵐」)「背は緑褐色であるが、喉から腹は黄色で黒い小斑点がとび、地面に降り立つ時などはその黄色が目につく。」

青鵐鳴き新樹の霧の濃く淡く 秋櫻子「古鏡」

青鵐鳴き野あやめ霧にしづくせり 秋櫻子「蘆雁」

林ゆき青鵐が鳴けり初日さす 秋櫻子「雪蘆抄」

岩菲(初夏・「がんぴ・岩菲仙翁=がんぴせんのう」)「葉は長卵形で厚く、黄赤色の五弁花を開く。白い花のものもある。」

から絵もやうつすがんぴの花の色 季吟「山の井」

蜘蛛の糸がんぴの花をしぼりたる 虚子「虚子全集」

たまに来るがんぴの花のしじみ蝶 立子「ホトトギス」

喜多川歌麿//筆、宿屋飯盛<石川雅望>//撰『画本虫ゑらみ』国立国会図書館蔵

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288345

松虫 土師掻安

蚊帳つりて人まつ虫はなくばかりなにおもしろきねどころじやない

(「人まつ虫」=「人待つ」と「松虫」の掛け。「ねどころじやない」=「音(ね)」と「寝 どころ」を掛けている用例。)

蛍 洒楽斎瀧麿

佐保川の水も汲まず身は蛍中よしのはのくされゑんとて

(「中よし」=「仲良し」と「なか葦の葉」の掛け。「くされゑん」=「腐れ」と「腐れ縁

を掛けている用例。)

同上:部分拡大図

上図の歌麿の『画本虫撰』の「松虫と蛍」の絵図は、夜の風景で、全体を「雲英(きら)摺り」(雲母の粉を絵具に応用して摺ったり刷毛でひいたりして余白をつぶす浮世絵版画の技法)で仕上げている。左側の飛んでいる蛍と草に停まって蛍の尻が白く光っている。また、右の花に停まっている「松虫」(部分拡大図)は、現在の「鈴虫」(黒色)で、冒頭の抱一の「松虫」と向き恰好は違うが、形状は同じものと思われる。そして、抱一の地面上の虫は「松虫」(飴色)で、現在の「鈴虫(黒色)・松虫(飴色)」と逆に理解すべきなのであろう。

その十一「秋(二)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「秋(二)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035822

同上:部分拡大図

右から、前図に続く「朝顔」と、その上の黄色い花は、尾形光琳の「夏草図屏風」に連なる「岩菲の花」はそのままにして置きたい。そして、朝顔の下の白い蕾のようなものは、白い「綿の実」(「部分拡大図」の右脇)と解したい。そして、それに連なる黄色い一輪の花は「綿の花」と解したい。そして、それに続く、「白い大輪(蕊はピンク)・蕾二つ」は「木槿」であろう。その脇の大きな朱の花は「鶏頭」で下部に小花を咲かせている。木槿や鶏頭の背後に描かれているピンクの粒状の花は「蓼の花」であろう。

朝顔(初秋・「牽牛花・西洋朝顔」)「朝顔は、秋の訪れを告げる花。夜明けに開いて昼にはしぼむ。旧暦七月(新暦では八月下旬)の七夕のころ咲くので牽牛花ともよばれる。花の色は、白、紫、紅、藍などさまざま。日本で鑑賞用に改良され、大輪や変わり咲き、斑入りなど多くの園芸種がある。山上憶良の「萩の花尾花葛花撫子の花女郎花また藤袴朝顔の花」『万葉集』の「朝顔」は桔梗または木槿の花であるとされる。」

高円の野辺の容花おもかげに見えつつ妹は忘れかねつも 大伴家持「万葉集」

うちつけにこしとや花の色を見むおく白露の染むるばかりを 矢田部名実「古今集」

朝貌や昼は錠おろす門の垣 芭蕉 「炭俵」

あさがほに我は飯くふおとこ哉 芭蕉 「虚栗」

あさがほの花に鳴行蚊のよわり 芭蕉 「句選拾遺」

朝顔は酒盛知らぬさかりかな 芭蕉 「笈日記」

蕣(あさがほ)は下手の書くさへ哀也 芭蕉 「続虚栗」

蕣や是も又我が友ならず 芭蕉 「今日の昔」

三ケ月や朝顔の夕べつぼむらん 芭蕉 「虚栗」

わらふべし泣くべし我朝顔の凋(しぼむ)時 芭蕉 「真蹟懐紙」

僧朝顔幾死かへる法の松 芭蕉 「甲子吟行」

朝がほや一輪深き淵のいろ 蕪村 「蕪村句集」

あさがほや夜は葎のばくち宿 去来 「菊の香」

蚊屋ごしに蕣見ゆる旅寝哉 士朗 「枇杷園句集」

朝顔の垣や上野の山かつら 子規 「子規句集」

朝貎や咲いた許りの命哉 漱石 「漱石全集」

朝がほや濁り初めたる市の空 久女 「杉田久女句集」

木槿(初秋・「きはちす・はなむくげ」)「紅紫色を中心に、白やしぼりの五弁の花を咲かせる。朝咲いて夕暮れには凋む。はかないものの例えにもなる。」

道のべの木槿は馬に食はれけり 芭蕉 「野ざらし紀行」

花むくげはだか童のかざし哉 芭蕉 「東日記」

手をかけて折らで過ぎ行く木槿哉 杉風 「炭俵」

川音や木槿咲く戸はまだ起きず 北枝 「卯辰集」

修理寮の雨にくれゆく木槿かな 蕪村 「落日庵句集」

蜘(くも)の網かけて夜に入る木槿哉 希因 「暮柳発句集」

かまくらやむくげのうえの大仏 大江丸「はいかい袋」

鶏頭(三秋・「鶏頭花・鶏冠・からあゐ」)「一メートル弱の茎先にニワトリのとさかのような真っ赤な細かい花をつける。黄や白の花もある。庭先などに植えられ、花が少なくなる晩秋までその姿を楽しませてくれる。江戸期までは若葉を食用にしていた。」

鶏頭や雁の来る時尚あかし 芭蕉 「初蝉」

鶏頭や松にならひの清閑寺 其角 「五元集」

味噌で煮て喰ふとは知らじ鶏頭花 嵐雪 「玄峰集」

鶏頭の昼をうつすやぬり枕 丈草 「東華集」

錦木は吹倒されてけいとう花 蕪村 「夜半叟句集」

鶏頭や一つはそだつこぼれ種 太祇 「太祇句選」

ぼつぼつと痩せけいとうも月夜なり 一茶 「文化句帖」

鶏頭の十四五本もありぬべし 子規 「俳句稿」

蓼の花(初秋・「蓼の穂・穂蓼・蓼紅葉」)「花は赤と白がある。ままごとの赤飯として使わ

れ、アカノママという種類もある。田の畦や道端など人の暮らしの近くに自生するが観賞用としても栽培される。粒状の小さな花をつけた花穂が可愛いらしい。」

草の戸を知れや穂蓼に唐辛子 芭蕉 「笈日記」

醤油くむ小屋の境や蓼の花 其角 「末若葉」

三径の十歩に尽て蓼の花 蕪村 「蕪村句集」

浅水に浅黄の茎や蓼の花 太祇 「俳諧新選」

溝川を埋めて蓼のさかりかな 子規 「子規句集」

綿の花(晩夏)「盛夏の頃、葉のわきに白、淡黄色の大きな美しい五弁花を開く。花のあと球形の果実となり、熟すと綿毛を持つ種をとばす。」

丹波路や綿の花のみけふもみつ 蘭更 「半化坊発句集」

大坂の城見えそめてわたの花 几薫 「晋明集四稿」

綿取(三秋・「綿取る・綿の桃・綿摘む・綿摘・綿干す・綿繰・綿打・綿打弓・綿弓・綿初穂)「綿の実から綿の繊維をとること。棉は、その実が熟すと裂けて綿の繊維を吹き出す。これをとって綿と種とに分け、さらに不純物を取り除き、綿糸の原料にする。」

国富むや薬師の前の綿初尾 鬼貫 「犬居士」

綿弓や琵琶に慰む竹の奥 芭蕉 「野ざらし紀行」

生綿取る雨雲たちぬ生駒山 其角 「陸奥鵆」

山の端の日の嬉しさや木綿とり 浪化 「草苅笛」

綿取りや犬を家路に追ひ帰し 蕪村 「落日庵句集」

綿とりのうたうて出たる日和かな 蝶夢 「草根発句集」

門畑や下駄はきながら木わた取 樗良 「几董日記」

洪水のあとに取るべき綿もなし 子規 「新俳句」

円山応挙筆「子犬に綿図」(岡田美術館蔵)

https://www.museum.or.jp/modules/im/index.php?content_id=1058

円山応挙の「子犬・狗子(くし)」図は何種類もあって、「応挙の狗(いぬ)」として夙に知られている。これは「子犬」と「黄色い綿の花・白い綿の実」の取り合わせのものであって、冒頭の抱一の絵図の「白い綿の実と黄色い花」を鑑賞する一つの足掛かりになる。

円山応挙筆「秋・「朝顔狗子図杉戸」(東京国立博物館蔵)

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/heritagebig/234084/0/1

こちらは「応挙の狗(いぬ)」の「子犬」と「地を這う朝顔」のものである。この朝顔も、冒頭の抱一の絵図の「朝顔」を鑑賞する一つの足掛かりになる。

その十二「秋(三)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「秋(三)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035823

同上:部分拡大図

https://image.tnm.jp/image/1024/C0035823.jpg

右の「葡萄」は前図に続いている。その葡萄の蔓は左下がりの対角線状に描かれ、それが次の図柄の「水引草」の右上がり対角線状の蔓と対比する空間に、二羽の小さな鳥(「菊戴」)が飛翔している。その菊戴は、あたかも、細い水引草の小さい粒状の花を啄むようで、この微小な水引の花に、微小な小鳥の菊戴がよく似合っている。その菊戴の侵入を阻止するかのように、左端の上空に「蟷螂(とうろう・かまきり)」が、鎌のような肢を折り曲げている。

その蟷螂(かまきり)の下には、ピンク色の酔芙蓉が咲いている。蟷螂(かまきり)は、その酔芙蓉の先にとまっているのか、それとも、この左図から伸びている菊の葉の上にとまっているのかは定かではない。この蟷螂(かまきり)は、明らかに、中央を飛翔している菊戴よりも大きい感じで、これはメルヘンの世界という雰囲気である。

「 夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に

水引草に風が立ち

草ひばりのうたひやまない

しづまりかへつた午(ひる)さがりの林道を 」

(立原道造『萱草に寄す』所収「のちのおもひに」)

葡萄(仲秋・「黒葡萄・葡萄園・葡萄棚・葡萄狩」)「蔓性でどんどん伸びる。葉は心臓形でぎざぎざしている。緑色の粒状の花をつける。八月から十月にかけて実が熟す。」

枯れなんとせしをぶだうの盛りかな 蕪村 「夜半叟句集」

後の月葡萄に核の曇り哉 成美 「成美家集」

黒葡萄天の甘露をうらやまず 一茶 「九番日記」

黒きまで紫深き葡萄かな 子規 「子規句集」

亀甲の粒ぎつしりと黒葡萄 茅舎 「川端茅舎句集」

水引の花(仲秋・「水引草・水引・金線草・銀水引・御所水引・金糸草・毛蓼」)「八月頃花軸をのばし、赤い小花を無数につける。花の下側が白く、紅白の水引のように見えることからこの名がついた。」

かひなしや水引草の花ざかり 子規 「季語別子規俳句集」

木もれ日は移りやすけれ水引草 水巴 「水巴句集」

芙蓉(初秋・「木(もく)芙蓉・白芙蓉・紅芙蓉・花芙蓉・酔芙蓉」)「八月から十月にかけて白、あるいは淡紅色の五弁の花を咲かせるが、夕方にはしぼんでしまう。咲き終わると薄緑色の莟のような実ができる。」

枝ぶりの日ごとにかはる芙蓉かな 芭蕉 「後れ馳」

霧雨の空を芙蓉の天気哉 芭蕉 「韻塞」

日を帯びて芙蓉かたぶく恨みかな 蕪村 「遺草」

芙蓉さく今朝一天に雲もなし 紫暁 「鴈風呂」

松が根になまめきたてる芙蓉かな 子規 「子規句集」

菊戴(晩秋・「きくいただき・まつむしり」)「体長は十センチくらいで、日本で最小の鳥といわれる。冬場は里に移動する。頭の黄色い冠羽が菊の花を思わせるためこの名がある。」

群来るや菊戴のかつき染 柳居 「類題発句集」

かまきり(三秋・「蟷螂=たうらう・鎌切・斧虫・いぼむしり・いぼじり・祈り虫」)「頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕えて食す。緑色または褐色。」

蟷螂や露引きこぼす萩の枝 北枝 「北枝発句集」

蟷螂が片手かけたりつり鐘に 一茶 「七番日記」

蟷螂は馬車に逃げられし馭者のさま 草田男 「来し方行方」

伊藤若冲筆『玄圃瑤華』所収「冬葵」(紙本拓版各28.2×17.8㎝)

https://intojapanwaraku.com/jpart/1252/

伊藤若冲筆・桂州道倫賛「鶏頭に蟷螂図(部分図)」(紙本着色103.1×55.5cm)

https://i.pinimg.com/originals/9b/49/16/9b4916ddda5417adda39ad2efb98d80f.jpg

伊藤若冲筆「糸瓜群虫図(部分図)」(紙本着色111.5×48.2cm)細見美術館蔵

http://takannex.fc2web.com/11insect2.html

上記の『玄圃瑤華』所収のものは、抱一の『手鑑帖』の何点(十一点?)かで、それを改変して創作していることが明瞭になっている(『別冊太陽 江戸琳派の粋人・酒井抱一』所収「手鑑帖 抱一が見せた技の多彩さ(仲町啓子稿)」)。

『玄圃瑤華』所収「芭蕉」 → 『手鑑帖』所収「芭蕉の花に蟻図」

(若冲の「破れたり虫に食われている葉や不気味なハサミ虫」を、抱一は「墨の濃淡のみで破れや虫食いなどの痕跡を取り除き穏やかなもの」に修正し、「ハサミムシは蟻」に変えている。)

『玄圃瑤華』所収「大豆」 → 『手鑑帖』所収「葛に蜥蜴と蚊図」

(若冲の「大豆」は抱一が得意とした「葛」に変えられている。取り入れたのは「蜥蜴」の形状だが、それを着色して見事に転換している。)

この若冲の『玄圃瑤華』(四十二図)の「玄圃」は仙人の居どころ、「瑤華」は玉のように美しい花という意のようで、それらは「拓版画」の、さながら若冲の「モノクロ・ミクロ動植画」の世界とすると、抱一の『手鑑帖』(七十二図)は、抱一の一門への「手鑑」(名家の筆跡等を集めて筆跡鑑定等の見本としたもの)とすべき、広いレパートリーの、さながら抱一の「ミクロ・マニュアル動植彩画」の世界のものということになる。

その十三「秋(四)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「秋(四)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035824

同上:部分拡大図

右側に三種類の菊(白とピンク掛かった厚物の菊と白の御紋章菊」)、そして左側には小さな野菊(青紫色の「嫁菜」)が咲いている。その間に、刈萱や薄が右側の白菊の方に靡き、落葉(楓の紅葉と銀杏の黄葉)も描かれている。そして、この絵図のメインの左側の楓の木に大きく啄木鳥が描かれ、その楓の紅葉した枝が右側の白菊に呼応しているように描かれている。

菊(三秋・「白菊・黄菊・一重菊・八重菊・大菊・中菊・小菊・厚物咲・初菊・乱菊・懸崖菊・菊の宿・菊の友・籬の菊)「秋を代表する花として四君子(梅竹蘭菊)の一つでもある。江戸時代になって観賞用としての菊作りが盛んになる。香りよく見ても美しい。」

菊の香や奈良には古き仏達 芭蕉 「杉風宛書簡」

菊の花咲くや石屋の石の間 芭蕉 「翁草」

琴箱や古物店の背戸の菊 芭蕉 「住吉物語」

白菊の目にたてゝ見る塵もなし 芭蕉 「笈日記」

黄菊白菊其の外の名はなくもなが 嵐雪 「其袋」

手燭して色失へる黄菊かな 蕪村 「夜半叟句集」

あるほどの菊抛げ入れよ棺の中 漱石 「漱石全集」

御空より発止と鵙や菊日和 茅舎 「川端茅舎句集」

野菊(仲秋・「紺菊・野紺菊・竜脳菊・油菊」)「山野に咲く菊の総称。色もさまざまで、野路菊は白、油菊は黄、野紺菊は淡い紫、海辺に咲く白い浜菊も美しい。」

撫子の暑さ忘るる野菊かな 芭蕉 「旅館日記」

名もしらぬ小草花咲く野菊かな 素堂 「嚝野句集」

重箱に花なき時の野菊哉 其角 「句兄弟」

朝見えて痩たる岸の野菊哉 支考 「其便」

なつかしきしをにがもとの野菊哉 蕪村 「蕪村句集」

足元に日のおちかかる野菊かな 一茶 「文化句帖」

湯壷から首丈出せば野菊かな 漱石 「漱石全集」

刈萱(仲秋・「雌刈萱・雄刈萱」)「メガルカヤとオガルカヤ(スズメカルカヤ)があり、カルカヤは二種の総称。昔は屋根を葺くために用いられた。イネ科の多年草で日本各地の山野に自生する。高さは一メートル前後。」

刈萱は淋しけれども何とやら 重頼 「藤枝集」

かるかやや滝より奥のひと在所 蒼虬 「蒼虬翁句集」

芒(三秋・「薄・糸薄・鬼薄・芒原・むら薄・薄の糸・薄野・乱れ草・縞薄」)「月見のおそなえとして秋の代表的な植物。秋の七草のひとつでもある。」

糸薄蛇にまかれてねまりけり 芭蕉 「句解参考」

何ごともまねき果たるすゝき哉 芭蕉 「続深川集」

行く秋の四五日弱るすすきかな 丈草 「猿蓑」

一雨のしめり渡らぬ薄かな 支考 「西の雲」

山は暮て野は黄昏の薄哉 蕪村 「蕪村句集」

夕闇を静まりかへるすすきかな 暁台 「暁台句集」

猪追ふや芒を走る夜の声 一茶 「句帖」

取り留むる命も細き薄かな 漱石 「漱石全集」

楓(晩秋・「かへるで・山紅葉/・かへで紅葉」)「楓は色づく樹々の中で特に美しく代表的なもの。その葉の形が蛙の手に似ていることから古くは「かえるで」とも。」

楓橋は知らず眠さは詩の心 支考 「東西夜話」

紅楓深し南し西す水の隈 几菫 「井華集」

紅葉かつ散る(晩秋・「色葉散る・木の葉かつ散る」)「紅葉しながら、ちりゆく紅葉のこと。」

かつ散りて御簾に掃かるる栬(もみぢ)かな 其角 「続虚栗」

銀杏黄葉(晩秋・「いちょうもみじ・いてふもみぢ」)「銀杏が色づくこと。日を浴びて黄落するさまは荘厳でさえある。」

いてふ葉や止まる水も黄に照す 嘯山 「葎亭句集」

北は黄にいてふぞ見ゆる大徳寺 召波 「春泥句集」

啄木鳥(三秋・「けら・赤げら・青げら・小げら・山げら」「小げら、赤げら、青げらなどキツツキ科の鳥の総称。餌を採るときの木を叩く音と、目立つ色彩が、晩秋の雑木林などで印

象的。」

木啄の入りまはりけりやぶの松 丈草 「有磯海」

木つつきのつつき登るや蔦の間 浪化 「柿表紙」

手斧打つ音も木ぶかし啄木鳥 蕪村 「明和八年句稿」

木つつきの死ねとて敲く柱かな 一茶 「文化句帖」

啄木鳥の月に驚く木の間かな 樗堂 「萍窓集」

『十二か月花鳥図(抱一筆)』十二月「檜に啄木鳥図」(「宮内庁三の丸尚蔵館蔵=宮内庁本」)

【絹本着色 十二幅 (一~四、九~十二月 各一四〇・二×四九・三cm) (五~八月 各一三九・五×五〇・五cm) 文政六年(一八二三) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍堂刊)』)

同上:部分拡大図

【 宮内庁本の「十二か月花鳥図」の冬「十二月」に描かれた花鳥は「檜に藪柑子」そしてあしらい(注・俳諧用語「会釈」)の鳥は「啄木鳥」である。このうち「檜」も「藪柑子」も冬の季語とされるので「十二月」の「花」として扱われることは問題はない。 だが「啄木鳥」は基本的には秋の季語とされている。(中略)俳諧的感覚としてみれば季語性の「ずれ」が生じているのである。玉蟲氏(注・「酒井抱一の”新”十二か月花鳥図をめぐってー花鳥画の衣更えの季節」の筆者)は、抱一の花鳥画において、このような「ずれ」が生じた理由を、「(抱一画では)主要画材は色彩、構成上きわだたせるために、その素材の季節があまり重視されなかった」ためだと考察している。(中略)俳人抱一でさえも、その個々の素材の季語性を無視する姿勢を 時代的に広重に先んじてすでに持っていた、という点である。またこれを言い換えれば、抱一も広重も、対象とする題材が狙っていた季語という慣習(コンヴェンション)をもはや重視せず、自らが描こうとする題材、すなわち「花」と「鳥」それ自体に対する興味を、明らかに強く意識しているということなのである。 】

(『江戸の花鳥画 今橋理子著 講談社学術文庫』所収「浮世絵花鳥版画の詩学」)

上記のことに関連して、次のことを特記して置きたい。

一 抱一の『四季花鳥図巻』では、例えば、「松虫・鈴虫の音色」とか、「水引草を靡かせる微かな風音・茅や薄を靡かせるやや強い風音」など「音の世界」を描こうとする意図が感知される。ここで、啄木鳥を大きく描いたのも、その「音の世界」への誘いであろう。

二 と同時に、ここで、抱一が、啄木鳥を大きく描いたのは、季語性重視の、「紅葉かつ散る」(晩秋の季語)の、「啄木鳥の木を叩く音」が「楓の紅葉(朱)の一葉と銀杏の黄葉(黄)の一葉を散らす」を描きたいという、その意図の一端を暗示しているものと解したい。

三 『十二か月花鳥図(抱一筆)』十二月「檜に啄木鳥図」の啄木鳥は、「留鳥(季節による移動をせず一年中同一地域にすむ鳥)」でこの図でいくと、「雪」(晩冬)「藪柑子」(三冬)との取り合わせで「冬の啄木鳥」ということになる。抱一自身としては、「季語性の『ずれ』」というよりも、ここでも「啄木鳥の木を叩く音」が根元の「雪」を払って、赤い「藪柑子の実」を覗かせているという意を含んでいるように解して置きたい(抱一が「檜」を冬の季語と解しているかどうかは否定的に解したい)。

その十四「秋(五)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「秋(五)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035825

同上:部分拡大図

この絵図の右側から、前回の続きの「楓・野菊」の上に「楓の紅葉・銀杏の黄葉」、そして、その左脇に、「女郎花(枯)」と「蟻」らしきものが描かれている(拡大図)。

これは、どうやら、能の「女郎花」(紀貫之の「かな序」の注釈書である「三流抄」に記された女郎花の説話を典拠とする「夢幻能」)と「蟻通」(和歌<紀貫之>によって神が慰められるという和歌を賞賛する内容とする四の尉物に分類される能)の世界の暗示のようなのである。

この枯女郎花の左方に秋の実をぶら下げた「榛(はしばみ)」(榛の実=仲秋の季語)が、上部で枯女郎花に触れ合うように描かれている。そして、右方の野菊から左方の榛まで下部の地表を這うように描かれているのは、藍色の実(萼)を付けた蔓状の「いしみかわ」(和名=石見川、漢名=杠板帰)であろう。

「楓・野菊・楓の紅葉・銀杏の黄葉」は前図で触れている。「榛(はしばみ)」は、「榛の花」は仲春の季語だが「榛の実」は晩秋の季語となる。「いしみかわ」は、ここでは「草の実」で三秋の季語と解したい。

「女郎花」は、秋の七草の一つで初秋の季語だが、「枯女郎花」は「名の草枯る」で三冬の季語となる。「蟻」は三夏の季語で、「蟻穴を出づ」は仲春の季語、「秋の蟻」で「蛇穴に入る」(仲秋)などと同じ仲秋の季語と解したい。

女郎花(初秋・「をみなめし・粟花・血目草」)「秋の七草のひとつ。日あたりの良い山野に自生する。丈は一メートルほどになり茎の上部に粒状の黄色い小花をたくさんつける。」

見るに我も折れるばかりぞ女郎花 芭蕉 「続連珠」

ひよろひよろと猶露けしや女郎花 芭蕉 「曠野」

牛に乗る嫁御落とすな女郎花 其角 「句兄弟」

女郎花牛が通ればたふれけり 蝶夢 「草根発句集」

名草枯る(三冬・「名草枯る・枯葭・枯薊・枯鶏頭・枯萱・枯竜胆・枯葛・水草枯る)「女郎花や葛、鶏頭等の名前のついている草が枯れたことを詠むことであって、『名の草枯る』という語自体を詠むことではない。」

かなぐれば枝に跡あり枯かづら 杉風 「喪の名残」

まぎれぬや枯れて立つても女郎花 一茶 「八番日記」

蟻(三夏・「山蟻・女王蟻・雄蟻・大蟻・蟻の道・蟻の列・蟻の塔・蟻塚」)「夏の間、集団で食料を集める働き者の小さな虫。甘いものや昆虫の死骸などに群がる。」

蟻の道雲の峰よりつづきけん 一茶 「おらが春」

蟻穴を出づ(仲春・「蟻出づ・蟻穴を出る」)「春、暖かくなって蟻が地下から出てくること。餌を求めて盛んに動き回るさまには、春を迎えた喜びが感じられる。」

蟻出るやごうごうと鳴る穴の中 鬼城「ホトトギス雑詠選集」

榛(はしばみ)の実(晩秋・「つのはしばみ・せいようはしばみ」)「三月から四月にかけて紐状の褐色の花を咲かせる。黄褐色の実は硬く、一センチから二セ」ンチくらいの大きさ。総苞に包まれている。」

榛をこぼして早し初瀬川 梅里 「類題発句集」

伊藤若冲筆『玄圃瑤華』所収「行者の水」(紙本拓版各28.2×17.8㎝)

https://paradjanov.biz/jakuchu/hanga/1203/

若冲の『玄圃瑤華』の中の「行者の水」と題するものである。「行者の水」とは、ブドウ科の蔓性落葉樹「三角蔓」の別名である。葉は三角形から卵状三角形で互生し、縁には歯牙状の浅い鋸歯がある。雌雄異株で、五月から六月ごろ、葉と対生して円錐花序をだし、小さな淡黄緑色の花を咲かせる。果実は液果で黒く熟し、食べることができる。

この若冲の「行者の水」に、蟻(?)が取り合わせになっているのが、何とも修験行者の若冲に相応しい印象を深くする。この「行者の水」は、抱一の『四季花鳥図巻(下=秋冬)』の「いしみかわ」と同じような雰囲気で、これも「草の実」の三秋の季語と解したい。

抱一は、この『玄圃瑤華』中の植物や昆虫などを念頭に置いて創作しているものが見受けられるのだが、この若冲の「行者の水と蟻(?)」も目にしていることであろう。として、抱一の蟻は、「夢幻能」の紀貫之に由来する「女郎花」に、目を凝らしても見えないような「蟻(?)」らしきものを添えている。そして、この蟻は、同じく紀貫之に由来する「蟻通」(四番物)に示唆を受けているように思われる。

というのは、抱一の、この『四季花鳥図巻』が、ここに来て、「枯女郎花」(三冬の季語)と「蟻」(三夏の季語)と、これまで季節の移ろいを「連歌・俳諧(連句)」の季語という慣習(コンヴェンション)に従って流れるように展開していたものが、異常に破綻して来るのである。

これは、丁度、「蟻通」の場面ですると、「紀貫之一行が、蟻通明神の 社地に馬も下りずに通ろうとして、それまで順調に進んでいたものが、お咎めを受け、馬が前に進まない」場面ということになる。

この場面は、『四季花鳥図巻』を、「舞楽・能楽の構成形式の『序・破・急』の三部構成」ですると、「春(序)」「夏(破の一)」「秋(破の二)」「冬(急)」の展開の、「秋(破の二)」の最後の「趣向の場」(暴れ所)ということになる。

ここでの江戸座俳諧(洒落俳諧)の宗匠(「座・連」のリーダー、「俳諧興行の進行者」=捌き)である抱一は、抱一が得意とする古典(和歌・俳諧・能・茶華道・故事一般など)ものを典拠とする謎掛け的趣向を施していることになる。

その謎掛け的趣向の一つが、「女郎花」(初秋の季語だが、ここは「紅葉且つ散る」と「榛の実」の前後の関係から晩秋の季語)に託して、能楽「女郎花」の「紀貫之」の登場である。

その謎掛け的趣向の「女郎花」を紐解く仕掛けとして、「蟻」(三夏の季語だが、前後の季節に合わせ晩秋の「蟻穴に入る」の季語)を登場させ、その蟻に、能楽「蟻通」の「紀貫之」の仕掛けを暗示させている。

この場面(絵図)を、単純に「枯女郎花」(「名草枯る」の三冬の季語)や「行者の水を呑む蟻」(三夏の季語?)として鑑賞すると、ここで、これまでの一連の流れは暗礁に乗り上げることになる(これらのことに関し、能楽の「女郎花」と「蟻通」の「あらすじ」などを参考として掲げて置きたい)。

(「蟻通」のあらすじ)

http://www.noh-kyogen.com/story/a/aridoushi.html

↓

紀貫之が従者を伴い和歌の神をまつる紀伊国の玉津島へ参詣に行く途中、俄に大雨が降り出し 馬も動かず困り果てます。すると老人が手に傘と松明を持ち現れたので声を掛けると、蟻通明神の 社地に馬も下りずに通ろうとしたお咎めであろうと言われます。鳥居や神殿に気付かなかった貫之 は畏れ入り、老人が勧めるままに歌を詠ずると、老人は歌を褒め和歌の六義を物語ります。貫之 が和歌の謂れを述べると馬も再び起上り、神のお許しがあったと喜び、宮守に祝詞をあげてくれる よう頼みます。宮守は祝詞を奏して神楽を舞い、実は自分は蟻通明神であると告げ消え失せます。 奇特を見た貫之は感激し、夜明けと共に再び旅立ちます。

(「女郎花」のあらすじ)

http://www.tessen.org/dictionary/explain/ominameshi

↓

旅の僧(ワキ)が男山を訪れると、女郎花が美しく咲いていた。一つ手折ろうとすると、花守の老人(前シテ)が現れ、古歌を引いて咎めるので、僧も古歌を引いて応酬し、二人は風流な歌問答を交わす。所の古歌をよく知る僧に対して、老人は特別に手折ることを許し、二人は石清水八幡宮に参詣する。その後、老人は男塚・女塚という古墳へと僧を案内すると、そこに葬られている夫婦の霊の供養を頼んで姿を消す。僧が弔っていると、小野頼風(後シテ)とその妻(ツレ)の夫婦の霊が現れ、生前夫を恨んだ妻が自殺したこと、その妻の墓から一輪の女郎花が咲いたこと、頼風も妻の後を追って自殺したことなどを明かす。頼風は、恋の妄執ゆえに死後地獄に堕ちたことを述べ、僧に救済を願うのだった

その十五「冬(一)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「冬(一)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035826

同上:部分拡大図

右から「榛(の実)」「野菊」に続き、赤い実を付けた「青木の実」(三冬の季語)が登場する。その青木の葉の一枚に「蝉の抜け殻」(空蝉=晩夏の季語)を描いている(部分拡大図)。この「空蝉」は、前図の、能の「女郎花」「蟻通」の連想と同じく、『源氏物語』の「空蝉」(第三帖)を暗示しているものと解せられる。

その左脇に、赤い蔦を這わせた「冬柏」が大きく左対角線上に描かれている。この冬柏も、『源氏物語』の「柏木」(第三十五帖)に由来するものであろう。その柏木の枯れた葉に「尉鶲(じょうびたき)」が、あたかも、『源氏物語』の柏木(官位の「衛門府」)の未亡人落葉の宮が詠む和歌「柏木に葉守の神はまさずとも人ならすべき宿の梢か」の、その梢を見ている雰囲気である。

青木の実(三冬・「桃葉珊瑚」)「青木はミズキ科の常緑低木。冬に楕円形のつややかな真紅の実をつける。冬でも青々とした葉ともあいまってその色は美しい。」

長病のすぐれぬ日あり青木の実 風生「松籟」

雪降りし日も幾度よ青木の実 汀女「汀女句集」

空蝉(晩夏・「蝉の殻、蝉の抜殻、蝉のもぬけ」)「蝉のぬけ殻のこと。もともと『現し身』『現せ身』で、生身の人間をさしたが、のちに、『空せ身』空しいこの身、魂のぬけ殻という反対の意味に転じた。これが、「空蝉」蝉のぬけ殻のイメージと重なった。」

空蝉の殻は木ごとに留(とど)むれど魂の行くへを見ぬぞ悲しき 詠人知らず「古今集」

梢よりあだに落ちけり蝉のから 芭蕉 「六百番発句会」

冬柏(三冬・「柏の枯葉・枯柏」)「ブナ科の落葉高木。冬に葉が枯れても、落ちないで枝について越冬する。その立ち姿や風に鳴る葉音は印象的で、『柏木の葉守の神』と古歌にあるように、神宿る木とされるのも頷ける。」

柏木に葉守りの神はまさずとも人ならすべき宿のこずゑか 『源氏物語』「柏木」

顔寄せて馬が暮れをり枯柏 亜浪 「亜浪句集」

蔦(三秋・「蔦紅葉・蔦の葉・錦蔦・蔦かずら」)「晩秋には紅葉して木や建物を赤々と染め上げる。青蔦は夏の季語。」

桟やいのちをからむ蔦かづら 芭蕉 「更科紀行」

蔦植て竹四五本のあらし哉 芭蕉 「野ざらし紀行」

苔埋む蔦のうつゝの念仏哉 芭蕉 「花の市」

夜に入らば灯のもる壁や蔦かづら 太祇 「太祇句集」

色鳥(三秋・「秋小鳥」)「秋に渡ってくる美しい小鳥のことをいう。花鶏(あとり)や尉鶲(じょうびたき)、真鶸(まひわ)など。」

色鳥のわたりあうたり旅やどり 園女 「小弓俳諧集」

色鳥の中に黄なるはしづかなり 一青 「蓬路」

鳥に先ず色を添へたる野山かな 浪化 「白扇集」

酒井抱一筆「扇面夕顔図」 一幅 個人蔵

【現在の箱に「拾弐幅之内」と記されるように、本来は横物ばかりの十二幅対であった。全図が『抱一上人真蹟鏡』に収載されており、本図は六月に当てられている。扇に夕顔を載せた意匠は、「源氏物語」の光源氏が夕顔に出会う場面に由来する。細い線で輪郭を括り精緻だが畏まった描きぶりは、この横物全般に通じる。模写的性質によるためか。「雨花抱一筆」と款し「抱弌」朱方印を押す。 】 (『酒井抱一と江戸琳派の全貌 求龍堂』)

抱一画集『鶯邨画譜』所収「紫式部図」

↓

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-11-18

抱一筆「花街柳巷図巻」のうち「五月(五月雨)」(『源氏物語』の「空蝉」と「竹河」に関連するもの)

↓

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2019-04-21

(参考)酒井抱一画に出てくる『源氏物語』

第三帖 空蝉 → 巻名は光源氏と空蝉の歌「空蝉の身をかへてける木のもとになほ人がらのなつかしきかな」および「空蝉の羽におく露の木がくれてしのびしのびにぬるる袖かな」による。

↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/空蝉_(源氏物語)

第四帖 夕顔 → 巻名及び人物名の由来はいずれも同人が本帖の中で詠んだ和歌「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花」による。「常夏(ナデシコの古名)の女」とも呼ばれる。

↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/夕顔_(源氏物語)

第三十六帖 柏木 → 巻名は作中で柏木の未亡人落葉の宮が詠む和歌「柏木に葉守の神はまさずとも人ならすべき宿の梢か」に因む。「柏木衛門督」とも呼ぶ。頭中将(内大臣)の長男。「柏木」とは王朝和歌における衛門府、衛門督の雅称である。

↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/柏木_(源氏物語)

第五十四帖 竹河 → 巻名は薫と藤侍従の和歌「竹河のはしうち出でしひとふしに深きこころのそこは知りきや」および「竹河に夜をふかさじといそぎしもいかなるふしを思ひおかまし」に由来する。

↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/竹河

の十六「冬(二)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「冬(二)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035827

同上:部分拡大図

上図の右側は、前図の冬柏の枯葉の枝に停まっている尉鶲(じょうびたき)で、それが突然、雪を被った尾花の景に様変わりする。左端の雪を被った梅の枝は、次図の一部分、中央の尾花の下部に描かれている赤い実は、山帰来(サルトリイバラ)の実であろうか。この絵図ですると、「冬柏」(枯柏葉=三冬)から雪を被った尾花の「雪」(晩冬)への季移りということになろう。この絵巻の全体からすると、この前図の「青木の実」(三冬)から冬の景で、冬でも青々としている「青木の葉」から、赤の「蔦紅葉」を這わせた冬柏、そして、秋に越冬するために渡ってきた「尉鶲」と枯葉をつけたままの「冬柏」への、「緑 → 赤 → 茶 」の世界から、この絵図の「雪尾花」の「雪」の「白」への変遷である。

雪(晩冬・「六花・雪の花・雪の声・深雪・雪明り・粉雪・細雪・小米雪・餅雪・衾雪・今朝の雪・根雪・積雪・べと雪・雪紐・筒雪・冠雪・雪庇・水雪・雪華・雪片・しまり雪 ・

ざらめ雪・湿雪・雪月夜・雪景色・暮雪・雪国・銀化・雪空・白雪・明の雪・新雪」)「雪は春の花、秋の月と並んで冬の美を代表する。雪国と呼ばれる日本海沿岸の豪雪地帯では雪は美しいものであるどころか、白魔と恐れられる。」

たふとさや雪降らぬ日も蓑と笠 芭蕉 「芭蕉句選拾遺」

足あとは雪の人也かはかぶり 芭蕉 「むつのゆかり」

市人よこの笠売らう雪の傘 芭蕉 「野ざらし紀行」

馬をさへながむる雪の朝哉 芭蕉 「甲子吟行」

二人見し雪は今年も降りけるか 芭蕉 「笈日記」

雪の中に兎の皮の髭作れ 芭蕉 「いつを昔」

貴さや雪降らぬ日も蓑と笠 芭蕉 「己が光」

酒のめばいとゞ寝られぬ夜の雪 芭蕉 「勧進牒」

我雪とおもへば軽し笠のうへ 其角 「雑談集」

花となり雫となるやけさの雪 千代女 「千代尼発句集」

うつくしき日和となりぬ雪のうへ 太祇 「太祇句選」

宿かさぬ火影や雪の家つづき 蕪村 「蕪村句集」

灯ともさん一日に深き雪の庵 白雄 「白雄句集」

魚くふて口なまぐさし昼の雪 成美 「成美家集」

寝ならぶやしなのゝ山も夜の雪 一茶 「旅日記」

いくたびも雪の深さを尋ねけり 子規 「子規句集」

尾花(三秋・「花薄・穂薄・薄の穂・初尾花・村尾花・尾花が袖・尾花の波」)「『芒』という季語が葉、茎、花の全体像を指すのに対し、『尾花』は芒の花だけをさす季語である。夏から秋にかけて二十センチから三十センチほどの、黄金色で箒状の花穂をつける。花穂は熟すにしたがって白っぽくなり、晩秋には白い毛の生えた種を風に飛ばす。動物の尾に似ているところから尾花といわれる。」

花すすき寺あればこそ鉦が鳴る 末山 「続今宮草]

武蔵野や鑓持もどく初尾花 言水 「誹枕」

おもかげの尾花は白し翁塚 浪化 「そこの花」

出帆まねく遊女も立てりはな薄 蓼太 「蓼太句集三稿」

野の風や小松が上も尾花咲く 太祗 「俳諧新選」

伸び上る富士のわかれや花すすき 几董 「井華集」

むら尾花夕こえ行けば人呼ばふ 暁台 「暁台句集」

猪をになひ行く野やはなすすき 白誰 「白雄句集」

秋の日やうすくれなゐのむら尾花 青蘿 「青蘿句集」

草の実(三秋・「草の実飛ぶ」)「殆どの雑草は、花の終わった秋にそれぞれの実をつける。形や大きさはいろいろだが、その秋草の実をまとめて草の実という。」

籠り居て木の実草の実拾はばや 芭蕪 「後の旅」

草の実も人にとびつく夜道かな 一茶 「九番目記」

山帰来の花(晩春・「さるとりいばらの花・がめの木の花)「ユリ科の蔓性小低木。さるとりいばらを指す。蔓は固く、強い棘がある。晩春、葉腋から散形花序をだし、黄緑色の小花を球状につける。冬になると赤い実がとても良く目立つ。古くから生活に密着した植物で地方名が多い。」

岩の上に咲いてこぼれぬ山帰来 鬼城 「定本鬼城句集」

山帰来石は鏡のごとくなり 茅舎 「華厳」

鈴木其一筆「芒野図屏風」二曲一隻 紙本銀地墨画 千葉市美術館蔵

一四㈣・二×一六五・六cm

【 二曲一隻の画面に芒の生い茂る野原が広がる。芒の穂先が形作る線は単調でありながら、しなやかで心地よいリズムを奏でている。中央にたなびく霞は、銀箔地の上に銀泥と墨を使い分けることによって表現されており、月光と霞によって幽暗な光がたちこめる芒野の静けさを醸し出している。この作品には「白椿に薄図屏風」(フリア美術館)という其一が描いた同工異曲の画面を含む屏風が存在する。これはとくに近代日本画を思わせる明快な色調と空間構成を備えた作例として早くから注目されてきたが、金地に白椿を描いた表絵に対して、薄(芒)の野原を銀地の裏絵として描いたもので、現在は二曲一双に改装されている。その対比的な取り合わせは、光琳が描いた金地の「風神雷神図屏風」(東京国立博物館)に対して、抱一が裏絵として描いた銀地の「夏秋草図屏風」(東京国立博物館)との関係を想起させるが、この「芒野図屏風図」に関しては、銀地のみを選んで微妙に改変させた作例として位置づけられている。画面には「為三堂」(朱文瓢印)と「其壱」が捺されている。其一の理知的なデザイン感覚を雄弁に物語る、印象的な屏風である。 】

(『鈴木其一 江戸琳派の旗手(読売新聞社刊)』所収「作品解説50(石田佳也稿)」)

上記の解説中の「霞」とあるのは、「冬霧」と解すると、冒頭の、抱一の『四季花鳥図巻』の「雪を被った尾花図」と、色調、そして、雰囲気が二重写しになってくる。

なお、この「芒野図屏風」(千葉市美術館蔵)と同工異曲の「フーリア美術館蔵」のものについては、下記のアドレスで触れている。

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035827

その十七「冬(三)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「冬(三)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035828

同上:部分拡大図

「雪中白梅に鶯図」である。「雪」は三冬の季語だが、「梅」は「初春」の季語、そして、「鶯」は「三春」の季語である。上記の左側の「水仙」(次の図に続く)は「晩冬」の季語で、今回の「雪中白梅に鶯図」は、「雪中の白梅」「雪中の鶯」の冬の景にしないと、連歌・俳諧(連句)上の「季戻り」(同じ季の句が数句続く中で、後句が前句よりも時季の早い内容であること。たとえば晩春に早春を付けるなど)になり、式目(ルール)の順調の流れにそぐわないことになる。

鶯は、別名「春告鳥(はるつげどり)」(春を告げる鳥)で、さらに、「梅に鶯」は『万葉集』以来の詠題で(新元号「令和」にも由来する)、この絵図単独では、こと、「連歌・俳諧(連句)」を抜きにして、絵画オンリーの世界でも、初春の景のものにして鑑賞するのが一般的であろう。

それに付け加え、その前(前図)は、「蕭条たる『枯れ柏(その上の「秋の渡り鳥の尉鶲(じょうびたき)」)』の冬の景で、この前図と後図とを考慮すると、「冬(枯れ柏)→春(梅に鶯)→冬(水仙花)」の所謂、最も(特に「連歌・俳諧」の世界で)避けるべき「観音開き」(繰返し・停滞・後戻りを嫌うため観音開きは忌避される)の流れとなってくる。ここは、「雪中梅」、そして、次図の「水仙(花)」の別名の「雪中花」に対応しての「雪中鶯」の晩冬の鶯として鑑賞をしていいきたい。

その上で、上図の「雪中梅鶯図」にぴったりの催馬楽の一節がある。

梅が枝(え)に 来居(い)る鶯 や 春かけて はれ

春かけて 鳴けどもいまだ や 雪は降りつつ

あはれ そこよしや 雪は降り降りつつ

催馬楽(「梅が枝」)

この催馬楽の「梅枝」(梅が枝)は、この『四季花鳥図巻』で先に出てきた「蝉の抜け殻(冬一)」(『源氏物語(第三帖)』「空蝉」)、「紅葉した蔦を這わせての冬柏(冬一)」(『源氏物語(第三十五帖)』「柏木」)に続く、『源氏物語』第三十二帖「梅枝」(梅が枝)、そして、その「梅枝」に登場する、『源氏物語』第十三帖「明石」(明石の姫君)を背景としているものと解したい。

ここまで来ると、この「春・夏・秋・冬」の、その最終場面(「冬」)で、何故に「鶯」(春告鳥)を登場させたのかということは、この抱一の『四季花鳥図巻』は、この『四季花鳥図巻』を所持する方(この『四季花鳥図巻』の制作依頼者の意図)は、和歌・連歌・俳諧に通じた、そして、その根底に流れている王朝文化の精髄である『源氏物語』などに精通している、殊に、男性というよりも女性、例えば、妙華尼(抱一の伴侶「小鶯女史」)や喜代姫(十一代将軍・徳川家斉の息女=姫路藩主酒井家五代・忠学の妻)周辺に起因しているが故であると解したい。

鶯(三春・「うぐいす・うぐひす・黄鶯・匂鳥・歌よみ鳥・経よみ鳥・花見鳥・春告鳥・初音・鶯の谷渡り・ここは・人来鳥」)「鶯は、春を告げる鳥。古くからその声を愛で、夏の時鳥、秋の雁同様その初音がもてはやされた。梅の花の蜜を吸いにくるので、むかしから『梅に鶯』といわれ、梅につきものの鳥とされてきた。最初はおぼつかない鳴き声も、春が長けるにしたがって美しくなり、夏鶯となるころには、けたたましいほどの鳴き声になる。」

鶯や柳のうしろ藪の前 芭蕉 「続猿蓑」

鶯や餅に糞する縁のさき 芭蕉 「葛の松原」

鶯を魂にねむるか矯柳(たうやなぎ) 芭蕉 「虚栗」

鶯のあちこちとするや小家がち 蕪村 「蕪村句集」

鶯の声遠き日も暮にけり 蕪村 「蕪村句集」

鶯のそそうがましき初音哉 蕪村 「蕪村句集」

鶯を雀かと見しそれも春 蕪村 「蕪村句集」

鶯や賢過たる軒のむめ 蕪村 「蕪村句集」

鶯の日枝をうしろに高音哉 蕪村 「蕪村句集」

鶯や家内揃うて飯時分 蕪村 「蕪村句集」

鶯や茨くゞりて高うとぶ 蕪村 「蕪村句集」

鶯の啼やちいさき口明て 蕪村 「蕪村句集」

鶯や朝寝を起す人もなし 子規 「寒山落木」

梅(初春・「文木、花の兄、春告草、匂草、風待草、初名草、野梅、梅が香、梅暦、梅の宿、梅の里」)「梅は早春の寒気の残る中、百花にさきがけて白色五弁の花を開く。『花の兄』『春告草』とも呼ばれ、その気品ある清楚な姿は、古くから桜とともに日本人に愛され、多くの詩歌に詠まれてきた。香気では桜に勝る。」

※春されば先づ咲く宿の梅の花ひとり見つつや春日暮らさむ 山上億良「万葉集八一八」

※※わが園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも 大伴旅人「万葉集八二二」

※梅の花散らくはいづくしかすがにこの基の山に雪は降りつつ 大伴百代「万葉集八二三」

※梅の花散らまく惜しみわが園の竹の林にうぐひす鳴くも 阿部奥島「万葉集八二四」

※春されば木末隠れてうぐひすぞ鳴きて去ぬなる梅が下枝に 山口若麻呂「万葉集八二七」

※春の野に鳴くやうぐひす馴けむとわが家の園に梅が花咲く 志紀大道「万葉集八三七」

※梅の花散りまがひたる岡びにはうぐひす鳴くも春かたまけて 榎氏鉢麿「万葉集八三八」

※春の野に霧立ちわたり降る雪と人の見るまで梅の花散る 田辺真上「万葉集八三九」

※うぐひすの音聞くなへに梅の花 我家の園に咲きて散る見ゆ 高氏老「万葉集八㈣一」

※わがやどの梅の下枝に遊びつつ鶯鳴くも散らまく惜しみ 高氏海人「万葉集八㈣二」

※妹が家に雪かも降ると見るまでにここだもまがふ梅の花かも 小野国堅「万葉集八㈣四」

※鶯の待ちかてにせし梅が花散らずありこそ思ふ子がため 門部石足「万葉集八㈣五」

梅若菜鞠子の宿のとろろ汁 芭蕉 「猿蓑」

山里は万歳遅し梅の花 芭蕉 「瓜畠集」

梅が香にのつと日の出る山路かな 芭蕉 「炭俵」

二もとの梅に遅速を愛すかな 蕪村 「蕪村句集」

うめ折て皺手にかこつかをりかな 蕪村 「蕪村句集」

(注 上記の※は、新元号「令和」に由来する『万葉集巻五』「梅花の歌三十二首」中の「旅人の歌※※」と「雪・鶯が詠出されている歌」の抜粋)

(参考)

『源氏物語』「第十三帖 明石」の「あらすじ」

↑

https://ja.wikipedia.org/wiki/明石_(源氏物語)

↓

須磨は激しい嵐が続き、光源氏は住吉の神に祈ったが、ついには落雷で邸が火事に見舞われた。嵐が収まった明け方、源氏の夢に故桐壺帝が現れ、住吉の神の導きに従い須磨を離れるように告げる。その予言どおり、翌朝明石入道が迎えの舟に乗って現れ、源氏一行は明石へと移った。

入道は源氏を邸に迎えて手厚くもてなし、かねて都の貴人と娶わせようと考えていた一人娘(明石の御方)を、この機会に源氏に差し出そうとする。当の娘は身分違いすぎると気が進まなかったが、源氏は娘と文のやり取りを交わすうちにその教養の深さや人柄に惹かれ、ついに八月自ら娘のもとを訪れて契りを交わした。この事を源氏は都で留守を預かる紫の上に文で伝えたが、紫の上は「殿はひどい」と嘆き悲しみ、源氏の浮気をなじる内容の文を送る。紫の上の怒りが堪えた源氏はその後、明石の御方への通いが間遠になり明石入道一家は、やきもきする。

一方都では太政大臣(元右大臣)が亡くなり、弘徽殿大后も病に倒れて、自らも夢で桐壺帝に叱責され眼病を患い、気弱になった朱雀帝はついに源氏の召還を決意した。息子の決断に弘徽殿大后はショックを受け、「ついに源氏を追い落とせなかった」と悔し泣き。晴れて許された源氏は都へ戻ることになったが、その頃既に明石の御方は源氏の子を身ごもっており、別れを嘆く明石の御方に源氏はいつか必ず都へ迎えることを約束するのだった。

『源氏物語』「第五十三帖 梅枝(梅が枝)」の「あらすじ」

↑

https://ja.wikipedia.org/wiki/梅枝

↓

光源氏39歳の春の話。

東宮の元服に合わせ、源氏も明石の姫君の裳着の支度を急いでいた。源氏は女君たちに薫物の調合を依頼し、自分も寝殿の奥に引きこもって秘伝の香を調合する。雨の少し降った2月10日、蛍兵部卿宮を迎えて薫物合わせの判者をさせる。どの薫物も皆それぞれに素晴らしく、さすがの蛍宮も優劣を定めかねるほどだった。晩になって管弦が催され、美声の弁少将が「梅枝」を歌った。

翌日、明石の姫君の裳着が盛大に行われ、秋好中宮が腰結いをつとめた。姫の美しさに、目を細める中宮。(さすがは大臣の愛娘であること)と感心していた。源氏は本来ならば明石の御方も出席させるべきであったものの、噂になることを考えて、出席させられなかった事を悔やむ。東宮も入内を待ちかねていたが、源氏は他の公卿たちが遠慮して娘を後宮に入れることをためらっていると知り、敢えて入内を遅らせる。局は淑景舎(桐壺)と決め、華麗な調度類に加えて優れた名筆の手本を方々に依頼する源氏だった。

そんな華やかな噂を聞きながら、内大臣は雲居の雁の処遇に相変わらず悩んでいた。源氏も夕霧がなかなか身を固めないことを案じており、親として自らの経験を踏まえつつ訓戒し、それとなく他の縁談を勧める。その噂を父の内大臣から聞かされた雲居の雁は衝撃を受け、あっさり忘れられてしまう自分なのだと悲しむ。久しぶりに人の目を忍んで届いた夕霧からの文に、夕霧の冷淡さを恨む返歌をし、心変わりした覚えのない夕霧はどうして雲居の雁がこんなに怒っているのかと考え込む。

その十八「冬(四)」

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』「冬(四)」東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035829

同上:部分拡大図

酒井抱一筆『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』)の、その「上・下」の最終を飾るものである。雪を被った梅の木の背後に、雪除けの菰(こも)かぶりの「水仙」が鮮やかに描かれている。その左脇に、「文化戊寅晩春 抱一暉真写之」の隷書による署名と、「雨華」(朱文内鼎方印)「文詮」(朱文瓢印)が捺されている。

この「文化戊寅」は、改元されて「文政元年」(一八一九)、抱一、五十八歳の時である。この年の「年譜」(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍堂)』所収)に、「四月、酒井鶯蒲を妙華尼(小鶯女史)の養子とする。唯信寺と号す」とある。

「水仙花」は晩冬の季語で、「雪中花」の異称もあり、その異称は、雪の残る寒さの中に春の訪れを告げる花ということで、この上記図中の前図で紹介した「雪中鶯」「雪中梅」と三幅対という趣を有している。

しかし、「雪中鶯」「雪中梅」は、『万葉集』以来の和歌・連歌で詠み継がれてきた、季題・季語の頂点に位置するような詠題であるのに比して、この「雪中花」の異称を有する「水仙花」が登場するのは、近世の俳諧(連句・発句=俳句)時代以降という、極めて新しい詠題ということになる。

ちなみに、『万葉集』で詠まれている花木・草花は、「梅(九十七)・萩(九十四)、橘(四十五)、桜(三十八)、撫子(二十)、卯の花(十七)、藤(十三)、山吹(十二)、尾花・女郎花・菖蒲(七)、百合(六)」の順(上位十位)となっている『花 美への行動と日本文化(西山松之助著・NHKブックス))。

『古今集』では、「桜、梅、女郎花、菊、萩、山吹、橘、藤袴、花薄、撫子」の順で、『源氏物語』『枕草子』では、「木の花は、紅梅・桜・藤・橘・梨・桐・楝(あふち)、草の花は、撫子・女郎花・桔梗・朝顔・苅萱・菊・壺菫・竜胆・かまつか・かにひ・萩・夕顔」などで盛んに「歌合せ」が興じられているとの記述がなされている(『西山・前掲書』)。

ここで、スタート時点に戻って、この『四季花鳥図巻(上=春夏・下=秋冬)』の全絵図を見て行くと、「花木・草花」関連のものは、上記の『万葉集』『古今集』『源氏物語』『枕草子』などに顔を出している、所謂、「和歌・連歌」以来の景物という印象が強いのだが、この最終ゴール地点の、この「水仙花・雪中花」は、所謂、次の時代の新しい「俳諧(連句・発句=俳句)」の、その夜明けを告げるような景物という印象を深くする。

【 「絵画の世界」山根有三氏(美術史学者)

奈良時代の絵には花や草木がない。平安の大和絵には四季にわたる草花が描かれたが、それらを主題にした絵は工芸品の模様のほかにはない。鎌倉末期から室町にかけて漢画の影響による「花鳥画」が現れた。水墨画が入ってきたことによって、日本の自然観も変化も生じ、松の枝ぶりのよさに対する目は、宋元水墨画によって開かれたといってよい。安土桃山時代には花鳥画から花木図が独立し、絢爛たる花の饗宴・美しい色の乱舞する明るく健康な世界が現出した。桃山の武将たちは、松・檜・桜などの大木も、町衆たちは草花を愛した。宗達は町衆で彼ほど多くの草花を描いた者はいない。彼は草花と遊んだ。しかし、光琳は自然を深く鋭い目で観察し、それを組合わせる構成のきびしさをもっていた。情趣や季節感も失いたくないが、光琳のきびしさをもちたい。 】

(『西山・前掲書』所収「花と日本文化」)

酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(左隻部分拡大図)」六曲一双 陽明文庫蔵

文化十三年(一八一六)

【「文化丙子晩冬抱一写鶯邨書房」と三行にわたる大きな落款、その書きぶりからも、光琳百回忌から一年、抱一は五十六歳、大きな晴れの機会を得て決定的な型を打ち出そうとした感がある。各種の箔や砂子で複雑な輝きをつくる金地に制度の高い鮮烈な色彩が冴え、各所に効果的に配された白色などは眩しいほどである。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍社)』所収「図版解説(松尾知子稿))

ここに、『四季花鳥図巻』最終ゴール地点の「水仙花・雪中花」が描かれている。この「水仙」の手前と左側の藪柑子に配した、雪を被った土坡は、宗達の土坡の応用であろう。そして、雪に覆われた藪柑子の上に描かれているの「白梅と鶯」、その左方の「枯れた榛(はしばみ)」、また、水仙の後ろの「流水」、その上方の、秋の景の「篠竹・葛・河骨・沢瀉」などは、光琳(そして、宗達)の応用なのであろう。

ここで、前掲の「花と日本の文化」の「絵画の世界」(山根有三稿)の「宗達は町衆で彼ほど多くの草花を描いた者はいない。彼は草花と遊んだ。しかし、光琳は自然を深く鋭い目で観察し、それを組合わせる構成のきびしさをもっていた。情趣や季節感も失いたくないが、光琳のきびしさをもちたい」を、それを心底深く実践した人こそ酒井抱一ということになろう。そして、抱一は、宗達・光琳の「日本の花鳥の世界」に、新たなる、「水仙の世界」、即ち、宗達・光琳等々の「和歌・連歌」以来の世界に、新しい「俳諧(連句・発句=俳句)」の、その夜明けを告げるような世界を切り拓いていったということになる。

水仙(晩冬・「水仙花・雪中花・野水仙」)「ヒガンバナ科の多年草。花の中央には副花冠という部分が襟のように環状に立つ。ラッパ形のもの、八重のものなどがあり、すがすがしい芳香をもつ。」

初雪や水仙の葉のたわむまで 芭蕉「あつめ句」

水仙や白き障子のとも映り 芭蕉 「笈日記」

その匂ひ桃より白し水仙花 芭蕉 「笈日記」

水仙に狐遊ぶや宵月夜 蕪村 「五車反故」

水仙や美人かうべをいたむらし 蕪村 「蕪村句集」

水仙や鵙の草ぐき花咲ぬ 蕪村 「蕪村句集」

水仙や寒き都のこゝかしこ 蕪村 「蕪村句集」

水仙や花やが宿の持仏堂 蕪村 「夜半叟句集」

(参考)

新元号「令和」に由来する『万葉集巻五』「梅花の歌三十二首 序を并せたり」(全文・全句)

(『対訳古典シリーズ万葉集(上)桜井満訳注・旺文社』)

天平二年の正月の十三日に、帥(そち)の老の宅へあつまりて、宴会(うたげ)を申(ひら)きき。

時に、初春の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(ふん)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香を薫らす。しかのみにあらず、曙(あけぼの)の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾(かたぶ)け、夕の岫(くき)に霜結び、鶏はうすものに封(と)ぢられて林に迷ふ。庭には舞う新蝶(しんてふ)あり、空には帰る故雁(こがん)あり。

ここに、天を蓋(やね)とし、地を坐(しきゐ)とし、膝を促(ちかづ)け觴(さかづき)を飛ばす。言(こと)を一室の裏(うち)に忘れ、衿(きん)を煙霞(えんか)の外に聞く。淡然(たんぜん)に自らを放(ほしいまま)にし、快然(くわいぜん)に自ら足る。

若し翰苑(かんえん)にあらずは、何を以て情(こころ)をのべむ。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古と今とそれ何ぞ異ならむ。宜しく園の梅を賦(ふ)して、いささかに短詠(たんえい)を成すべし。

八一五 正月(むつき)立ち春の来たらばかくしこそ梅を招きつつ楽しき終へめ(大弐紀卿)

八一六 梅の花今咲けるごと散り過ぎずわが家(へ)の園にありこせぬかも(少弐小野大夫)

八一七 梅の花咲きたる園の青柳はかづらにすべくなりにけらずや(少弐粟大夫)

八一八 春さればまづ咲くやどの梅の花ひとり見つつや春日暮らさむ(筑前守山上大夫)

八一九 世の中は恋繁しゑやかくしあらば梅の花にもならましものを(豊後守大伴大夫】

八二〇 梅の花 今盛りなり思ふどちかざしにしてな今盛りなり(筑後守葛井大夫)

八二一 青柳 梅との花を折りかざし飲みての後は散りぬともよし(笠沙弥)

※※八二二 わが園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも (主人=大伴旅人)

※八二三 梅の花 散らくはいづくしかすがにこの基の山に雪は降りつつ(大監伴氏百代)

※八二四 梅の花 散らまく惜しみわが園の竹の林にうぐひす鳴くも(少監阿氏奥島)

八二五 梅の花咲きたる園の青柳をかづらにしつつ遊び暮らさな(少監土氏百村)

八二六 うちなびく春の柳とわがやどの梅の花とをいかにかわかむ(大典史氏大原)

※八二七 春されば木末隠れてうぐひすぞ鳴きて去ぬなる梅が下枝に(少典山氏若麻呂)

八二八 人ごとに折りかざしつつ遊べどもいやめづらしき梅の花かも(大判事丹氏麻呂)

八二九 梅の花 咲きて散りなば桜花継ぎて咲くべくなりにてあらずや(薬師張氏福子)

八三〇 万代に年は来経とも梅の花絶ゆることなく咲きわたるべし(筑前介佐氏子首)

八三一 春なればうべも咲きたる梅の花 君を思ふと夜眠も寝なくに(壱岐守板氏安麻呂)

八三二 梅の花 折りてかざせる諸人は今日の間は楽しくあるべし(神司荒氏稲布)

八三三 毎年に春の来たらばかくしこそ梅をかざして楽しく飲まめ(大令史野氏宿奈麻呂)

八三四 梅の花今盛りなり百鳥の声の恋しき春来たるらし(少令史田氏肥人)

八三五 春さらば逢はむと思ひし梅の花今日の遊びに相見つるかも(薬師高氏義通)

八三六 梅の花手折りかざして遊べども飽き足らぬ日は日にしありけり(陰陽師礒氏法麿)

※八三七 春の野に鳴くやうぐひす馴けむとわが家の園に梅が花咲く(算師志氏大道)

※八三八 梅の花散りまがひたる岡べにはうぐひす鳴くも春かたまけて(大隅目榎氏鉢麿)

※八三九 春の野に霧立ちわたり降る雪と人の見るまで梅の花散る(筑前目田氏真上)

八四〇 春柳 かづらに折りし梅の花誰か浮かべし酒杯の上に(壱岐目村氏彼方)

※八四一 うぐひすの音聞くなへに梅の花 我家の園に咲きて散る見ゆ(対馬目高氏老)

※八四二 わがやどの梅の下枝に遊びつつ鶯鳴くも散らまく惜しみ(薩摩目高氏海人)

八四三 梅の花折りかざしつつ諸人の遊ぶを見れば都しぞ思ふ (土師氏御道)

※八四四 妹が家に雪かも降ると見るまでにここだもまがふ梅の花かも【小野氏国堅】

※八四五 鶯の待ちかてにせし梅が花散らずありこそ思ふ子がため(筑前掾門氏石足)

(注 上記の※は、「旅人の歌=※※」と「雪・鶯が詠出されている歌=※」)

-aa57d.png)